【平成29年度】1級管工事施工管理技士 過去問と解答【学科試験】

平成29年度の1級管工事施工管理技士の過去問と解答となります!

1級管工事施工管理技士の過去問【平成29年度】

1級管工事施工管理技士の平成29年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~14問A | 一般原論、電気・建築 | 14問中14問解答(必須) |

| No,15~37問A | 空調、給排水衛生 | 23問中12問解答(選択) |

| No,38~44問A | 機器材料、設計図書 | 7問中7問解答(必須) |

| No,01~17問B | 施工管理法 | 17問中17問解答(必須) |

| No,18~29問B | 関連法規 | 12問中10問解答(選択) |

《1級管工事の合格基準》

- 73問中60問を解答し『36問』以上に正解すること

で1級管工事施工管理技士の学科試験に合格となります。

【過去問】No,01~14問A 一般原論、電気・建築

問題番号No,1(A)からNo,14(A)までの14問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(A)】日射に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 日射のエネルギーは、紫外線部より赤外線部に含まれる量の方が大きい。

- 大気における日射の吸収量は、大気中に含まれる水蒸気の多いときに増大する。

- 大気を通過して直接地表に到達する日射を、天空日射という。

- 大気の透過率は、地表に到達する日射と大気層の入り口における日射の強さの比である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,2(A)】冬季における外壁の結露に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 外壁に断熱材を用いると、熱貫流抵抗が大きくなり、結露を生じにくい。

- 外壁の室内側に繊維質の断熱材を設ける場合は、断熱材の室内側に防湿層を設ける。

- 多層壁の構造体の内部における各点の水蒸気分圧を、その点における飽和水蒸気圧より低くすることにより、結露を防止することができる。

- 暖房している室内では、一般的に、天井付近に比べて床付近の方が、結露を生じにくい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,3(A)】浮遊粉じんに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 浮遊粉じんは、在室者の活動により、衣類の繊維の組織やほこりなどが原因で発生し、その量は空気の乾燥により減少する傾向にある。

- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」においては、居室における浮遊粉じんの量の測定は、相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊粉じんを測定する機器等を用いて行うこととなっている。

- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」においては、居室における浮遊粉じんの量は、おおむね空気1m³につき0.15mg以下とすることとなっている。

- 浮遊粉じんの濃度表示には、一般的に、個数濃度又は質量濃度が使われる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,4(A)】流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- レイノルズ数は、慣性力と粘性力の比で表される無次元数であり、層流と乱流の判定の目安になる。

- 粘性係数が一定のニュートン流体では、粘性によるせん断応力は速度勾配に反比例する。

- 粘性流体の運動に影響を及ぼす動粘性係数は、粘性係数を流体の密度で除した値である。

- 密閉容器内に静止している流体の一部に加えた圧力は、流体のすべての部分にそのまま伝達される。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,5(A)】管路内の流体に関する文中、 内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。

流体が管路の直管部を流れるとき、 A のために流体摩擦が働き、圧力損失が生じる。この圧力損失は、ダルシー・ワイスバッハの式より、平均流速の2乗に B することが知られている。

- 粘性 ―――― 比例

- 粘性 ―――― 反比例

- 慣性 ―――― 比例

- 慣性 ―――― 反比例

過去問の解答を表示する

解答(1)

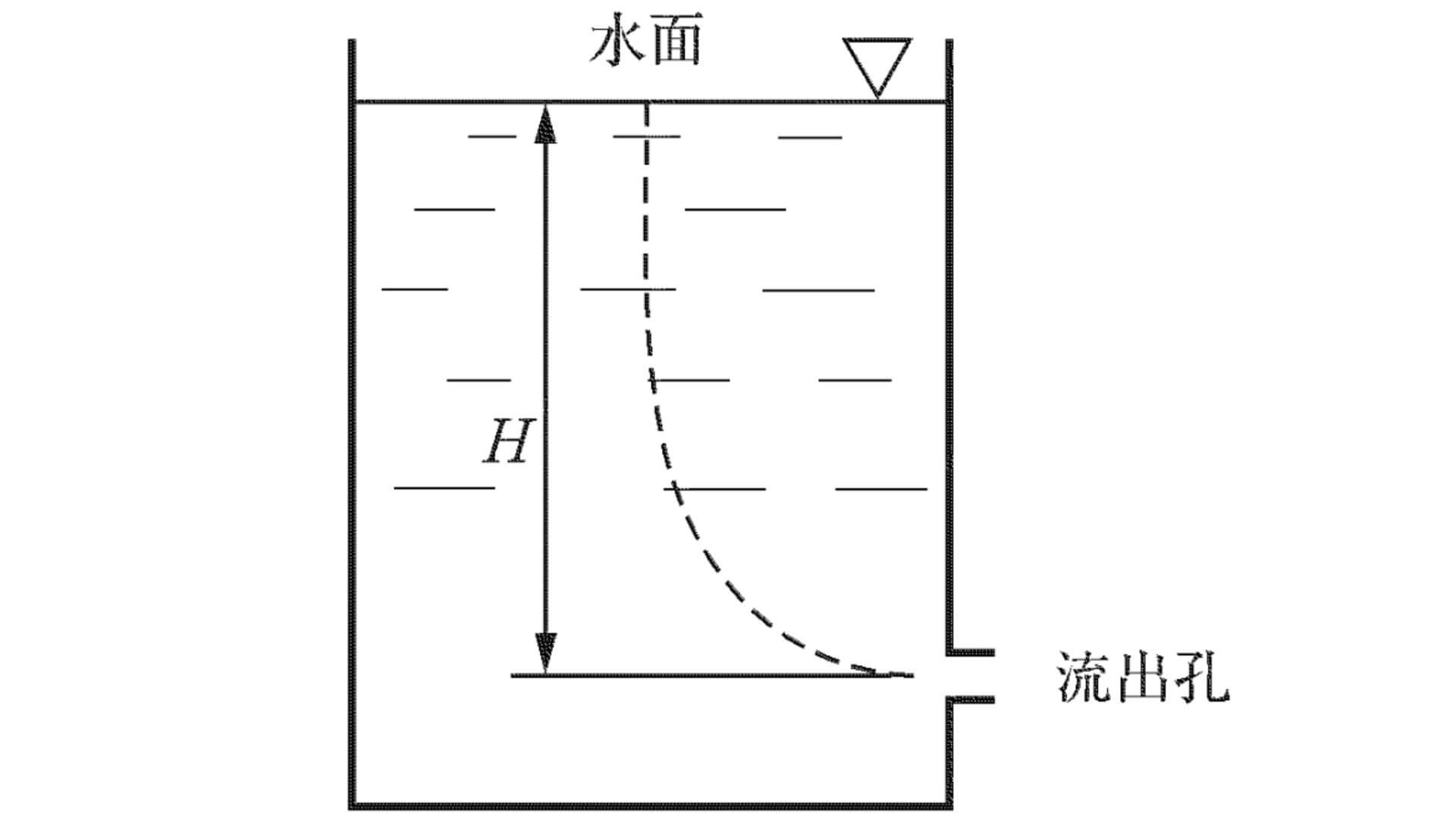

【No,6(A)】流体に関する文中、 内に当てはまるものの組合せとして、適当なものはどれか。

下図に示す断面積の大きい開放水槽の水面と流出孔との間の流線において、エネルギー保存則である A が成り立ち、流出孔における流速は B である。

ただし、gは重力加速度、ρは流体の密度、Hは流出孔から水面までの高さとする。

- パスカルの定理 ―――― √2H/ρ

- ベルヌーイの定理 ――― √2H/ρ

- パスカルの定理 ―――― √2gH

- ベルヌーイの定理 ――― √2gH

過去問の解答を表示する

解答(4)

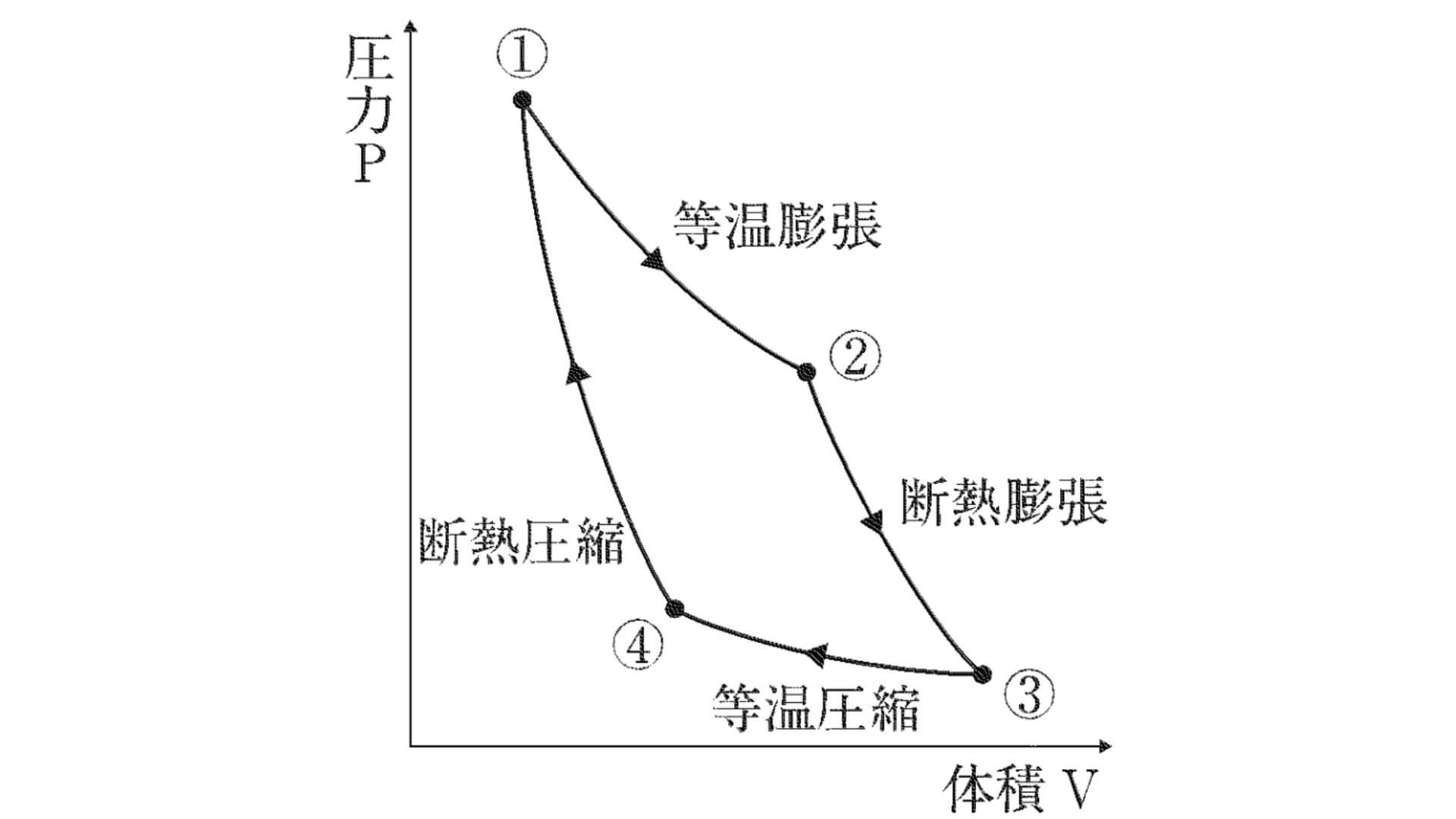

【No,7(A)】理想気体のカルノーサイクルに関する文中、 内に当てはまるものとして、適当なものはどれか。

下図に示すカルノーサイクルにおいて、外部の高温熱源から熱量を受け取る過程は、 である。

- ① →②

- ② → ③

- ③ → ④

- ④ → ①

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,8(A)】湿り空気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 電気加熱器で加熱した場合、相対湿度は変化しない。

- 飽和湿り空気では、乾球温度と湿球温度は等しい。

- 比エンタルピーを一定に保ちながら相対湿度を上げた場合、乾球温度は下降する。

- シリカゲルを用いた固体吸着減湿を行った場合、吸着熱が発生するため乾球温度は上昇する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,9(A)】燃焼に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 高発熱量とは、燃料が完全燃焼したときに放出する熱量で、燃焼によって生じた水蒸気の潜熱分を含んでいる。

- ガスの単位体積当たりの総発熱量をガスの比重の平方根で除したものを、ウォッべ指数という。

- 気体燃料より固体燃料の方が、一般的に、理論空気量に近い空気量で完全燃焼する。

- 単位量の燃料が理論空気量で完全燃焼したときに生成するガス量を、理論燃焼ガス量という。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,10(A)】金属材料の腐食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 配管のフランジ接合部など、金属と金属、あるいは、金属と非金属の合わさったすきま部が優先的に腐食される現象をすきま腐食という。

- 水中における銅管の腐食は、pH6.5程度の微酸性の水では、中性の水と比較して高い腐食速度を示す。

- 開放系配管における炭素鋼の腐食速度は、水温の上昇とともに80℃位までは増加する。

- 水中でイオン化傾向が異なる金属を接触させた場合、イオン化傾向が小さい金属の方が腐食しやすい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,11(A)】点検できない乾燥した隠ぺい場所に施設できる300V以下の低圧屋内配線工事の種類として、適当でないものはどれか。

- 金属管工事

- 金属線ぴ工事

- 合成樹脂管工事

- 金属可とう電線管工事

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,12(A)】三相誘導電動機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 200V回路では、一般的に、定格出力11kW以上で始動装置を使用する。

- 三相の電線のうちいずれかの2線を入れ替えると、回転方向が逆向きになる。

- スターデルタ始動方式では、全電圧直入始動方式と比較して、始動トルクは1/3となる。

- 同期速度は、電動機の極数に比例し、電源の周波数に反比例する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,13(A)】コンクリートに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水セメント比とは、セメントペースト中のセメントに対する水の質量百分率をいう。

- 単位水量とは、フレッシュコンクリート1m³に含まれる水量をいう。

- 水セメント比は、施工に支障をきたさない範囲で大きいことが望ましい。

- 単位水量を大きくすると、コンクリートの流動性が増す。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,14(A)】鉄筋コンクリート造の開口部の補強に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 窓などの開口部は、開口部周囲を鉄筋で補強し、隅角部には斜め筋を配置する。

- 梁貫通孔の径が梁せいの1/5以下のときは、径によらず補強筋を必要としない。

- 梁貫通孔の外面は、一般的に、柱面から梁せいの1.5倍以上離す。

- 梁貫通孔は、上下方向では梁せいの中心付近の位置とし、その径の大きさは梁せいの1/3以下とする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,15~37問A 空調、給排水衛生

問題番号No,15(A)からNo,37(A)までの23問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,15(A)】定風量単一ダクト方式における冷房の部分負荷時の特徴に関する記述として、適当でないものはどれか。

ただし、外気絶対湿度は、室内設定絶対湿度より高いものとする。

- 最大負荷時に比べて、室内湿度は下がる。

- 最大負荷時に比べて、吹出し温度差が小さくなる。

- 最大負荷時に比べて、コイル出口空気温度が高くなる。

- 最大負荷時と同じ換気量を確保できる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,16(A)】空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 大温度差送風(低温送風)方式は、送風量の減少によりダクトサイズを小さくできる。

- 床吹出し方式は、冷房運転時の吹出し温度差を天井吹出し方式より大きくできる。

- 定風量単一ダクト方式は、同一系統内の部分的な空調の運転・停止ができない。

- 変風量単一ダクト方式は、ある程度の間仕切り変更に対応しやすい。

過去問の解答を表示する

解答(2)

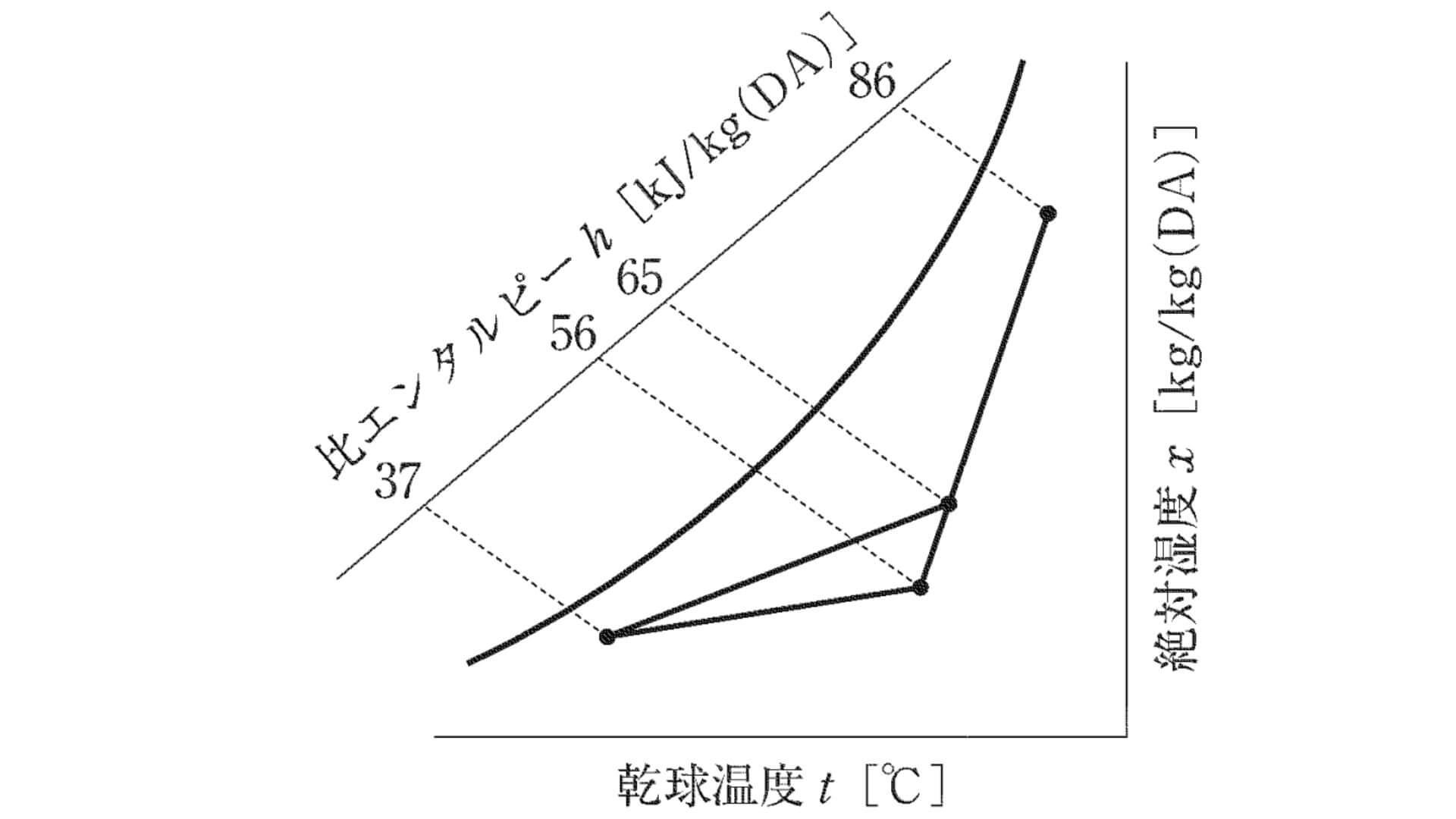

【No,17(A)】下図に示す冷房時の湿り空気線図において、空気調和機の外気取入れ量として、適当なものはどれか。

ただし、送風量は8,000m³/h、空気の密度は1.2kg/m³とする。

- 2,400m³/h

- 3,000m³/h

- 3,600m³/h

- 4,000m³/h

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,18(A)】熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷房時における人体からの発生熱量は、温度が上がるほど顕熱が小さくなり、潜熱が大きくなる。

- 暖房時におけるすきま風負荷は、玄関まわりや地下エントランス部については考慮すべきである。

- 冷房負荷の計算においては、南側の外壁の負荷は、一般的に、内外温度差を用いて計算する。

- 冷房負荷の計算においては、一般的に、土間床、地中壁からの熱負荷は無視できる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,19(A)】空気調和設備の自動制御及び機器に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 外気導入量の最適化制御は、室内のCO2濃度が設定値になるようにCO2濃度センサーにより外気ダンパーの開度を制御することにより行う。

- ダクト挿入型温度検出器は、エルボ、ダンパーの直下流などを避け、偏流が生じない場所に設置する。

- 室内型温度検出器は、吹出口からの冷温風、太陽からの放射熱などの影響がない場所に設置する。

- 冷却塔のファンは、外気温度により二位置制御する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,20(A)】地域冷暖房に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 建物ごとに熱源機器を設置する必要がないため、建物の床面積の利用率がよくなる。

- 熱源の集約化により、熱効率の高い機器の採用やエネルギーの有効利用が図れる。

- 地域冷暖房の採算面においては、一般的に、地域の熱需要密度は小さい方が有利である。

- 熱源の集約化により、各建物に燃焼機器を設置する場合より、ばい煙の管理が容易である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,21(A)】氷蓄熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷凍機の冷媒蒸発温度が低いため、冷凍機成績係数(COP)が低くなる。

- 氷蓄熱方式は、氷の融解潜熱を利用するため、水蓄熱方式に比べて蓄熱槽容量を小さくできる。

- 氷蓄熱方式は、冷水温度を低くできるため、水蓄熱方式に比べて搬送動力を小さくできる。

- ダイナミック方式は、スタティック方式に比べて冷凍機成績係数(COP)が低くなる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,22(A)】室内の二酸化炭素の濃度を1,000ppm以下に保つために必要な最小換気量として、適当なものはどれか。

ただし、外気中の二酸化炭素の濃度は400ppm、室内における二酸化炭素発生量は0.3m³/hとする。

- 300m³/h

- 500m³/h

- 1,000m³/h

- 2,000m³/h

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,23(A)】換気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 火気使用室の換気を自然換気方式で行う場合、排気筒の有効断面積は、燃料の燃焼に伴う理論廃ガス量、排気筒の高さなどから算出する。

- 事務室内での極軽作業時(二酸化炭素発生量0.02m³/(h・人))の必要換気量の目安は、外気の二酸化炭素濃度が350ppmのとき、約30m³/(h・人)である。

- 一般建築物の居室において、床面積の1/20以上の換気上有効な開口を取れない場合は、換気設備を設けなければならない。

- 居室の換気を、中央管理方式の空気調和設備で行う場合の有効換気量の算出においては、窓等の開口面積に応じた値を減じることができる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,24(A)】天井チャンバー方式の排煙(排煙ダンパー(排煙口)を天井内に設け、火災煙を天井面に配置された吸込口から天井チャンバーを経て排煙口に導く方式の排煙)の設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。

- 天井内防煙区画部分の直下の天井面には、防煙壁を設ける必要がある。

- 天井内の小梁、ダクト等により排煙が不均等になるおそれがある場合は、均等に排煙できるように排煙ダクトを延長する必要がある。

- 同一排煙区画内であっても、間仕切りを変更する場合には排煙ダクト工事を行う必要がある。

- 排煙口の開放が目視できないので、手動開放装置には開放表示用のパイロットランプを設ける必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,25(A)】排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。

- 特別避難階段の付室又は非常用エレベーターの乗降ロビーに機械排煙方式の排煙設備を設けた場合の排煙風量は、その付室又はロビーの面積にかかわらず4m3/s以上とする。

- 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、15分間継続して排煙設備を作動できる容量とし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるようにする。

- パネル形排煙口は、排煙口扉の回転軸が排煙気流方向と平行になるように取り付け、排煙気流により排煙口が閉じないようにする。

- 排煙設備を設けなければならない居室の防煙垂れ壁は、防火戸上部、天井チャンバー方式等を除き、その下端から天井までの距離が50cm以上となるようにする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,26(A)】上水道における配水管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 配水支管から給水管に分岐する箇所での最大静水圧は、0.74MPaを超えないようにする。

- 配水管は、他の水道事業体又は水道用水供給事業体の水道施設と接続してはならない。

- 配水支管から給水管に分岐する箇所での最小動水圧は、0.15MPaを下回らないようにする。

- 配水支管に設けた消火栓は、配水支管の充水・排水時には排気・吸気に利用できる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,27(A)】下水道管きょに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 合流式の下水道管きょでは、降雨規模により、処理施設を経ない未処理の下水が公共用水域に放流されることがある。

- 分流式の汚水管きょは、合流式に比べれば小口径のため、管きょの勾配が急になり埋設が深くなる場合がある。

- 取付管は、管きょ内の背水の影響を受けるため、本管の管頂から左右90度の位置に水平に設置する。

- 汚水管きょの段差接合において、段差が0.6m以上ある場合は、原則として、副管を使用する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,28(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水道直結増圧ポンプの送水量は、原則として、時間平均予想給水量に基づき決定する。

- 受水タンクの容量を過大に設定すると、タンク内滞留中に残留塩素が消費され、水が腐敗しやすくなる。

- 受水タンクの保守点検スペースは、上部は1m以上とし、周囲及び下部は0.6m以上とする。

- 受水タンクの底部には吸込みピットを設け、底面の勾配をピットに向かって1/100程度とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,29(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 大便器洗浄弁の必要給水圧力は、一般的に、70kPa程度である。

- 洗面器の吐水口空間とは、給水栓の吐水口端とあふれ縁の垂直距離のことである。

- 揚水ポンプの揚程が30mを超える場合、吐出側の逆止め弁は、衝撃吸収式とする。

- 大気圧式バキュームブレーカーは、常時圧力がかかる配管部分に設ける。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,30(A)】給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 給湯循環ポンプの揚程は、最高位の給湯栓の最低必要圧力を考慮して算定する。

- 密閉式膨張タンクの容量は、水圧の低い位置に設置した方が小さくできる。

- 中央式給湯設備における貯湯タンク内の湯温は、レジオネラ属菌などの繁殖を防止するため、原則として、60℃以上とする。

- 中央式給湯設備の返湯管の管径は、一般的に、給湯管の呼び径の1/2程度とし、循環流量を確認して決定する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,31(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- トラップの誘導サイホン作用の対策のうち、管内圧力を緩和させる方法としては、一般的に、ループ通気方式より伸頂通気方式のほうが有効である。

- 排水立て管の垂直に対して45度を超えるオフセットの管径は、排水横主管として決定する。

- 器具排水負荷単位法によって通気管径を求める場合の通気管長さは、通気管の実長とし、局部損失相当管長を加算しない。

- 通気管どうしを接続する場合は、その階における最高位の器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて接続する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,32(A)】排水槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 排水の腐敗の進行が速くなるため、厨房排水と汚水は同一の排水槽としない。

- 排水槽の清掃や維持管理を考慮して、排水槽の近くに水栓を設ける。

- 排水槽のマンホールは、維持管理を考慮して、直径45cmのものを2個設ける。

- 排水槽の通気管は、最小管径を50mmとし、直接単独で大気に衛生上有効に開放する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,33(A)】特殊継手排水システムに関する文中、 内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。

特殊継手排水システムは、一般的に、 A 方式とした排水立て管をもつ高層の集合住宅などに採用されている。

本システムの特徴は、排水横枝管の流れを排水立て管内に円滑に流入させ、立て管内の流速を B にある。

- 伸頂通気 ―――― 増すこと

- ループ通気 ――― 増すこと

- 伸頂通気 ―――― 減ずること

- ループ通気 ――― 減ずること

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,34(A)】屋内消火栓設備における1号消火栓及び易操作性1号消火栓に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 1号消火栓は、通常2人により操作を行う。

- 1号消火栓は、開閉弁の開放と連動して消火ポンプが起動できる。

- 易操作性1号消火栓のノズルは、棒状放水と噴霧放水の切換えができる。

- 易操作性1号消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部からの水平距離が25m以下となるように設ける。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,35(A)】ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 常温、常圧で気化した状態の液化天然ガス(LNG)の比重は、同じ状態の液化石油ガス(LPG)の比重より小さい。

- 液化石油ガス(LPG)は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」で、「い号」、「ろ号」、「は号」に区別され、「い号」が最もプロパン、プロピレンの含有率が低い。

- 液化天然ガス(LNG)は、無色・無臭の液体であり、硫黄分やその他の不純物を含んでいない。

- 「ガス事業法」では、ガスによる圧力が0.1MPa以上1MPa未満を中圧としている。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,36(A)】浄化槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 好気性処理法は生物処理法の一つであり、最終的には、有機物質のかなりの部分がメタンガスなどのガス体に分解される。

- 病院の臨床検査室、放射線検査室、手術室などからの特殊排水は、浄化槽に流入させてはならない。

- 流入排水に油脂類濃度の高い厨房系統の割合が多い場合、厨房系統の排水は油脂分離装置で前処理した後に浄化槽に流入させる。

- 処理水の塩素消毒に用いられる薬剤には、次亜塩素酸カルシウム、次亜塩素酸イソシアヌールなどがある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,37(A)】浄化槽の処理対象人員の算定に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 小学校・中学校の処理対象人員は、定員に定数を乗じて算定する。

- 事務所の処理対象人員は、業務用厨房の有無により、算定基準が異なる。

- 公衆便所の処理対象人員は、利用想定数に定数を乗じて算定する。

- 飲食店の処理対象人員は、延べ面積に定数を乗じて算定する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,38~44問A 機器材料、設計図書

問題番号No,38(A)からNo,44(A)までの7問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,38(A)】吸収冷凍機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 二重効用型の冷凍サイクルは、再生器及び溶液熱交換器が高温と低温にそれぞれ分かれている。

- 同じ冷凍能力の圧縮式の冷凍機と比べて、冷却塔の必要能力が大きくなる。

- 二重効用型の容量制御は、加熱源が蒸気の場合、蒸気調節弁で高温再生器への加熱量を制御する方式が一般的である。

- 遠心冷凍機に比べて、運転開始から定格能力に達するまでの時間が短い。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,39(A)】遠心ポンプに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ポンプの揚程は、羽根車の回転速度の2乗に比例して変化する。

- 同一配管系で、同じ特性のポンプを2台並列運転して得られる吐出し量は、それぞれのポンプを単独運転した場合の吐出し量の和より小さくなる。

- ポンプの吸込み側が正圧の場合、吸込み口径と吐出し口径が同じときの全揚程は、吐出し側圧力計の読みと吸込み側圧力計の読みの差となる。

- ポンプ及び配管系に外部から強制的な力が与えられていないにもかかわらず、管路の流量と圧力が周期的に変動する現象をキャビテーションという。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,40(A)】温熱源機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 真空式温水発生機本体内の圧力は、大気圧以下である。

- 炉筒煙管ボイラーは、小型貫流ボイラーに比べて、高度な水処理が必要である。

- 鋳鉄製ボイラーは、分割搬入が可能で、鋼鈑製に比べ耐食性に優れている。

- 小型貫流ボイラーは、保有水量が少いため、起動時間が短い。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,41(A)】配管材料及び配管付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 圧力配管用炭素鋼鋼管は、蒸気、高温水などの圧力の高い配管に使用され、スケジュール番号により管の厚さが区分されている。

- フレキシブルジョイントは、一般的に、接続口径が大きいほど全長を長くする必要がある。

- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管を圧力変動が大きい系統に使用する場合、その接合にはねじ込み式排水管継手を使用する。

- 鋼管とステンレス鋼管など、イオン化傾向が大きく異なる異種金属管の接合には、絶縁フランジを使用する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,42(A)】ダクト及びダクト付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- シーリングディフューザー形吹出口は、中コーンを上げると拡散半径が大きくなる。

- 排煙ダクトに設ける防火ダンパーには、作動温度が280℃の温度ヒューズを使用する。

- 防火ダンパーの温度ヒューズの作動温度は、一般系統は72℃、厨房排気系統は120℃とする。

- 線状吹出口は、風向調整ベーンを動かすことにより吹出し気流方向を変えることができる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,43(A)】「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 工事材料は、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

- 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができない。

- 発注者が設計図書を変更し、請負代金が3分の2以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。

- 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、その結果を受注者に通知しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,44(A)】配管材料とその記号(規格)の組合せのうち、適当でないものはどれか。

- リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 ―――――― RS – VU(JIS)

- 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ―――――――――― SUS – TPD(JIS)

- 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管) ―― SGP – VA(JWWA)

- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ―――――― SGP – VD(JWWA)

過去問の解答を表示する

解答(4)

【過去問】No,01~17問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,17(B)までの17問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】施工計画に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 労務計画は、施工内容を十分把握し、施工方法、工程、施工条件などを考慮して作成する。

- 施工方法は、設計図書に特別の定めがない場合、受注者がその責任において定めることが一般的である。

- 搬入計画は、材料、機器類の品種、数量、大きさ、質量、時期などを考慮して作成する。

- 仮設物は、工事期間中一時的に使用されるものなので、火災予防や騒音対策は考慮しないのが一般的である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,2(B)】工事の申請・届出書類と関係法に基づく提出先の組合せとして、適当でないものはどれか。

- ボイラー設置届 ―――――――――― 労働基準監督署長

- ばい煙発生施設設置届書 ―――――― 経済産業局長

- 工事整備対象設備等着工届出書 ――― 消防長又は消防署長

- 振動の特定建設作業実施届出書 ――― 市町村長

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,3(B)】工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 総合工程表は、工事全体の作業の施工順序、労務・資材などの段取り、それらの工程などを総合的に把握するために作成する。

- 総合工程表で利用されることが多いネットワーク工程表には、前作業が遅れた場合の後続作業への影響度が把握しやすいという長所がある。

- ネットワーク工程表で全体工程の短縮を検討する場合は、当初のクリティカルパス上の作業についてのみ日程短縮を検討すればよい。

- バーチャート工程表は、作成が容易で、作業の所要時間と流れが比較的分かりやすいので、詳細工程表によく用いられる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

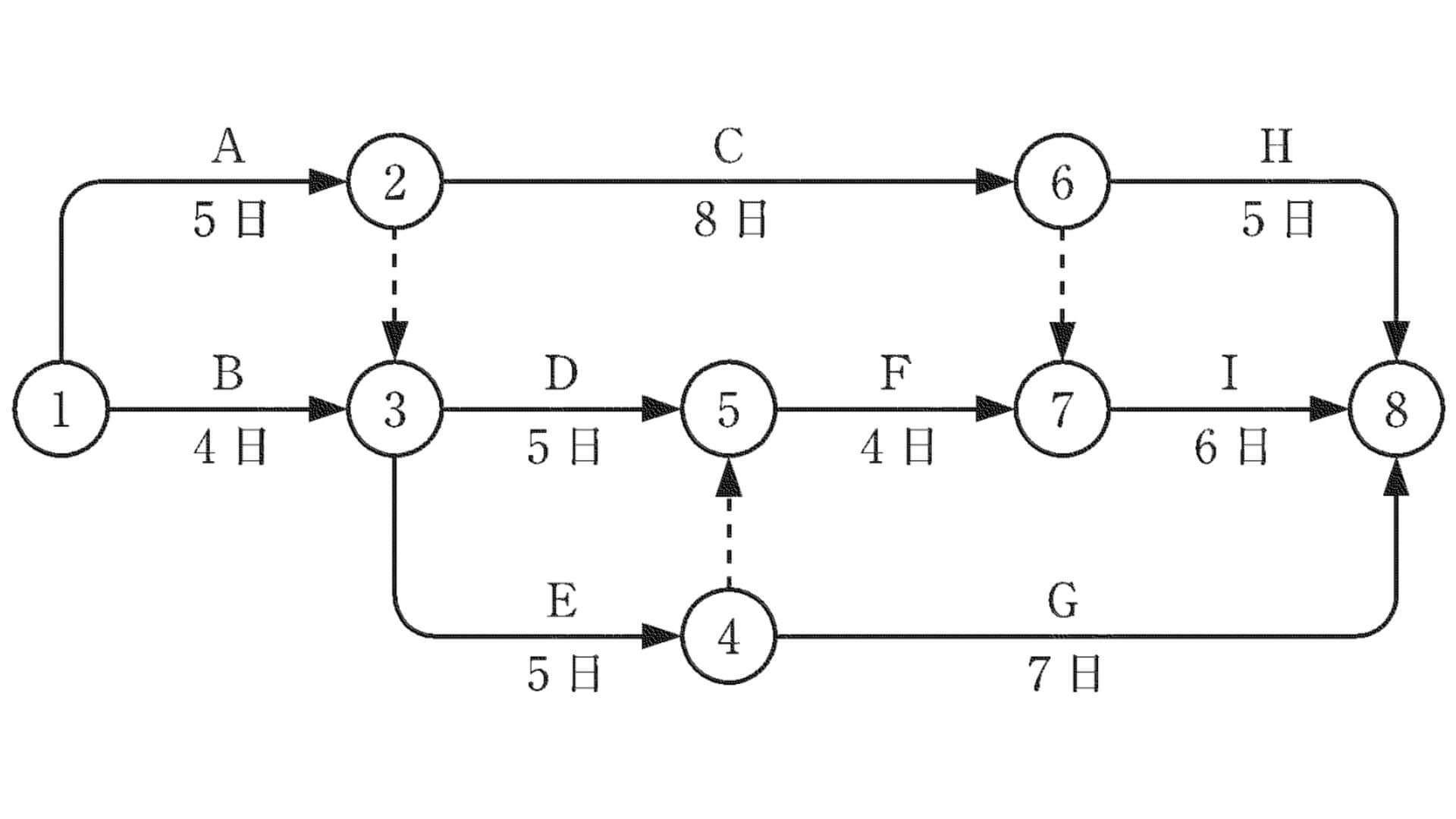

【No,4(B)】下図に示すネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。ただし、図中のイベント間のA〜Iは作業内容、日数は作業日数を表す。

- クリティカルパスは2本あり、所要日数は20日である。

- 作業Cの所要日数を2日短縮すれば、工期も2日間短縮できる。

- イベント⑦の最早開始時刻、最遅完了時刻はともに14日である。

- 作業Gのトータルフロートは3日である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

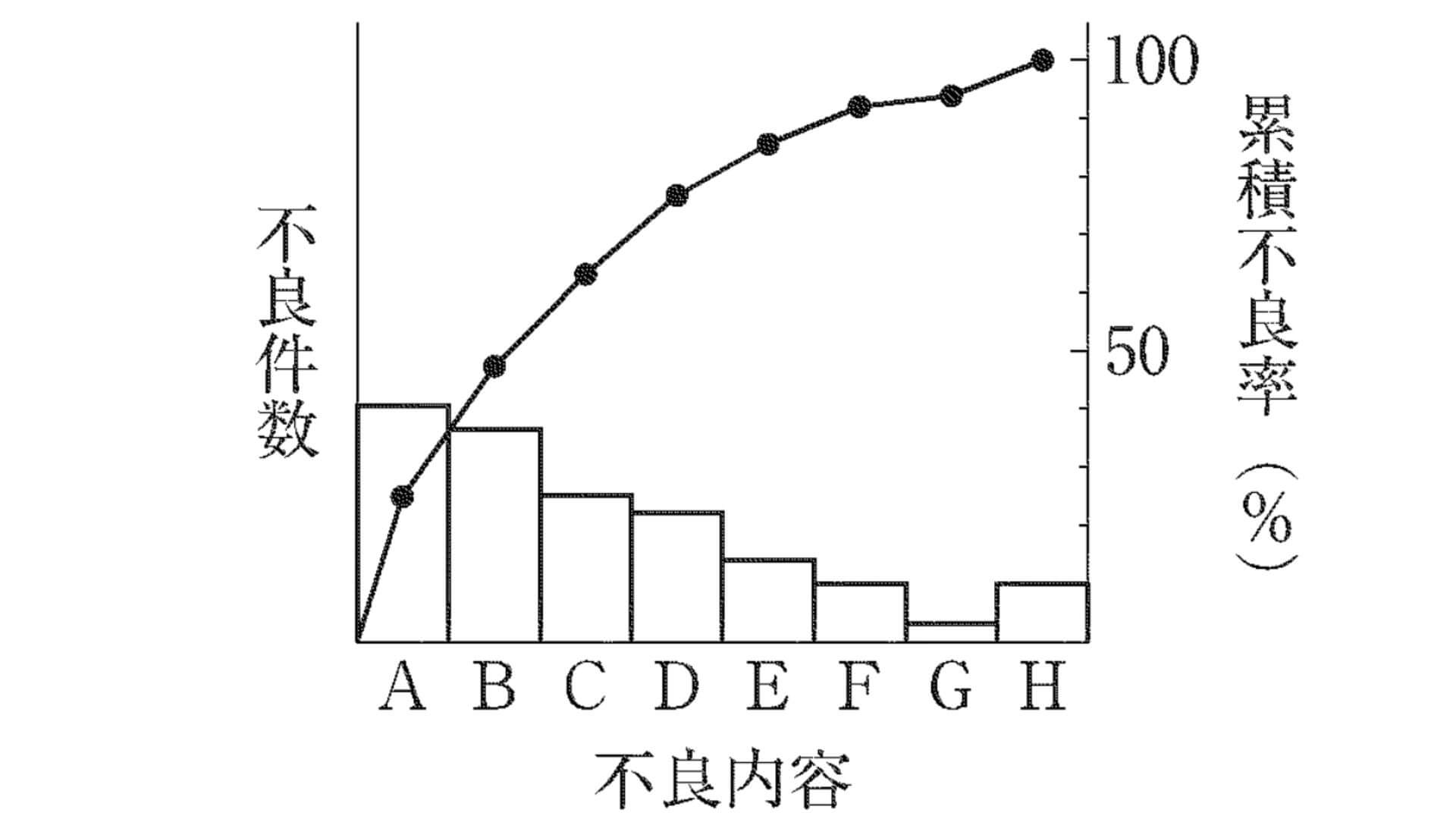

【No,5(B)】品質管理に用いられる下図の名称として、適当なものはどれか。

- パレート図

- ヒストグラム

- 散布図

- 特性要因図

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,6(B)】品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 品質管理とは、品質の目標や管理体制等を記載した品質計画に基づいて、設計図書で要求された品質を確保する方法である。

- 品質管理には、施工図の検討、機器の工場検査、装置の試運転調整などがある。

- 全数検査は、大型機器、防災機器の検査や配管の水圧試験、空気調和機等の試運転調整について実施する。

- 抜取検査は、不良品の混入が許されない製品を、安価に検査する場合に適用する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,7(B)】建設工事現場における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)業務は、事業者が行う当該業務に関わる特別の教育を修了した者に行わせなければならない。

- 暑さ指数(WBGT)は、気温、湿度及び輻射熱に関係する値により算出される指数で、熱中症予防のための指標である。

- 事業者は、建築物の解体を行う場合、石綿等による労働者の健康障害を防止するために、石綿等の使用の有無を目視、設計図書などにより調査し、記録しなければならない。

- リスクアセスメントとは、建設現場に潜在する危険性又は有害性を洗い出し、それによるリスクを見積もり、その大きいものから優先してリスクを除去、低減する手法である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,8(B)】建設工事現場における危険防止に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 屋外で金属をアーク溶接する作業者に使用させるため、呼吸用保護具等の適切な保護具を備える。

- 枠組足場以外の高さ2mの作業床には、墜落のおそれがある箇所に、高さ65cmの手すりと中さんを取り付ける。

- 作業場所の空気中の酸素濃度が18%以上に保たれるように換気を行う。

- 墜落防止のために労働者に安全帯を使用させるときは、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,9(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 吸収冷温水機は、脚部の振動の振幅値が小さいため、屋上や中間階設置の場合、防振パッド上に据え付けることが多い。

- 送風機の防振基礎には、地震による横ずれや、転倒防止のためのストッパーを設ける。

- 送風機とモーターのプーリーの心出しは、外側面に定規や水糸などを当てて調整する。

- 真空又は窒素加圧の状態で据え付けられた冷凍機は、機内を大気に開放した後、配管を接続する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,10(B)】アンカーボルトに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- あと施工のアンカーボルトにおいては、下向き取付けの場合、金属拡張アンカーに比べて、接着系アンカーの許容引抜き力は小さい。

- あと施工のメカニカルアンカーボルトは、めねじ形よりおねじ形の方が許容引抜き力が大きい。

- アンカーボルトの径及び埋込み長さは、アンカーボルトに加わる引抜き力、せん断力及びアンカーボルトの本数などから決定する。

- アンカーボルトの埋込み位置と基礎縁の距離が不十分な場合、地震時に基礎が破損することがある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,11(B)】配管材とその継手又は接合方法の組合せのうち、適当でないものはどれか。

- 配管用炭素鋼鋼管 ―――――― ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

- 配管用ステンレス鋼鋼管 ――― B形ソケット接合

- ポリエチレン管 ――――――― クランプ式管継手

- 耐火二層管 ――――――――― TS式差込み接合

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,12(B)】配管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ポンプの吸込み管は、ポンプに向かって1/50から1/100の上り勾配とする。

- 中央式の強制循環給湯配管は、リバースリターン方式とする必要はない。

- パッケージ形空気調和機の冷媒配管は、勾配を設ける必要はない。

- 呼び径65A以下の排水管は、床からの高さが2m以内の場合、共吊りしてもよい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,13(B)】ダクト及びダクト付属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- アングルフランジ工法ダクトの角の継目は、長辺が800mmの長方形ダクトの場合、1か所とする。

- 共板フランジ工法ダクトのフランジ押さえ金具(クリップなど)は再使用しない。

- 風量調整ダンパーは、対向翼ダンパーの方が平行翼ダンパーより風量調整機能が優れている。

- アングルフランジ工法ダクトは、フランジ接続部分の鉄板の折返しを5mm以上とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,14(B)】ダクト及びダクト付属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 負圧となるチャンバーに設ける点検口の開閉方向は、原則として、外開きとする。

- 共板フランジ工法のフランジ押さえ金具(クリップなど)の取付けは、ダクト寸法にかかわらず、四隅のボルトの間に1か所とする。

- 長方形ダクトに取り付ける風量測定口は、ダクト辺に200mmから300mmピッチ程度で取り付ける。

- 変風量(VAV)ユニットは、原則として、ユニット入口長辺寸法の2倍以上の長さの直管が上流側にある位置に取り付ける。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,15(B)】保温・保冷・塗装に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ポリスチレンフォーム保温筒は、保温筒1本につき鉄線を2か所以上巻き締める。

- 室内露出配管の床貫通部は、その保温材の保護のため、床面より少なくとも高さ150mm程度までステンレス鋼板等で被覆する。

- 冷温水管の保温施工において、ポリエチレンフィルムは、防湿及び防水のため、補助材として使用される。

- 塗装は、原則として、塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上、換気が十分でなく結露する等、塗料の乾燥に不適当な場所では行わない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,16(B)】腐食・防食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ステンレス鋼管の溶接は、内面の酸化防止として管内にアルゴンガスを充てんして行う。

- 冷温水管に用いる呼び径100A以下の配管用炭素鋼鋼管は、溝状腐食のおそれの少ない鍛接鋼管を使用する。

- 給湯用銅管は、管内流速を1.2m/s以下とし、曲がり部直近で発生するかい食を防止する。

- ステンレス鋼管に接続する青銅製仕切弁は、弁棒を黄銅製として脱亜鉛腐食を防止する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,17(B)】試運転調整時の確認事項に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 渦巻きポンプは、ポンプと電動機の主軸が一直線になるようにカップリングに定規を当てて水平度を確認する。

- 吸収冷温水機は、減水時システム停止のインターロックを確認するほか、換気ファンとのインターロックを確認する。

- 排水ポンプは、排水槽の満水警報の発報により2台交互運転することを確認する。

- 無圧式温水発生機は、地震又はこれに相当する衝撃により燃焼が自動停止することを確認する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,18~29問B 関連法規

問題番号No,18(B)からNo,29(B)までの12問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,18(B)】建設工事現場における安全管理体制に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 特定元方事業者は、下請けも含めた作業場の労働者が50人以上となる場合は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

- 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものは、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

- 特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

- 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,19(B)】建設工事現場における安全管理に関する文中、 内に当てはまる、「労働安全衛生法」上に定められた数値の組合せとして、正しいものはどれか。

架設通路の勾配は、 A 度以下とする。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。

また、屋内に設ける通路については、通路面から高さ B m以内に障害物を置いてはならない。

- 20 ――― 1.8

- 20 ――― 2

- 30 ――― 1.8

- 30 ――― 2

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,20(B)】次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

- 使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

- 使用者は、労働者が業務上負傷し、労働することができないために賃金を受けない場合、労働者の療養中、平均賃金の100分の50の休業補償を行わなければならない。

- 使用者は、満18才に満たない者に、最大積載荷重2t以上の人荷共用のエレベーターの運転業務を行わせてはならない。

- 使用者は、満18才に満たない者を使用する場合、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,21(B)】建築物の階及び階数に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 各階に居室のある地上2階地下1階の建築物は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。

- 建築物の1階の隣地境界線より3m以下の距離にある部分であっても、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する場合は、延焼のおそれのある部分ではない。

- 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数が異なる場合は、これらの階数のうち最大のものを当該建築物の階数とする。

- 地階の居室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,22(B)】建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。

- 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結しなければならない。

- 階数が2で、かつ、延べ面積が500m²の事務所に排水槽を設ける場合、排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって10分の1以上5分の1以下としなければならない。

- 階数が2で、かつ、延べ面積が500m²の事務所において、有効容量が5m³を超える給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,23(B)】管工事業の許可を受けた建設業者が管工事を施工するときに、工事現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

- 主任技術者の専任が必要な管工事のうち密接な関係のある二つの管工事を同一の建設業者が同一の場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。

- 共同住宅の建設工事において、請負代金の額が3,500万円以上の管工事を下請負人として施工する場合は、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければならない。

- 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事において、管工事を施工する場合は、請負代金の額にかかわらず、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなければならない。

- 事務所の建設工事において、請負代金の額が3,500万円未満の管工事を施工する場合は、発注者から当該建設工事を直接請け負った場合にあっても、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としないことができる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,24(B)】管工事業の許可を受けた建設業者が管工事を施工するときに、工事現場に置く監理技術者の要件に該当する者として、「建設業法」上、正しいものはどれか。

A:1級管工事施工管理技術検定に合格した者

B:2級管工事施工管理技術検定に合格し、かつ、発注者から直接請け負った管工事で、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

C:管工事に関し10年以上の実務の経験を有し、かつ、発注者から直接請け負った管工事で、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

D:「建築士法」による一級建築士の免許を受けた者

E:国土交通大臣が1級管工事施工管理技術検定に合格した者等と同等以上の能力を有するものと認定した者

- A、B及びE

- A、C及びE

- A、D及びE

- A及びE

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,25(B)】1号消火栓を用いた屋内消火栓設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- 加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設ける。

- 加圧送水装置には、消火栓のノズルの先端における放水圧力が0.7MPaを超えないための措置を講ずる。

- ポンプには、その吐出側に圧力計及び連成計を設ける。

- 消火栓の主配管のうち、立上り管は管の呼びで50mm以上のものとする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,26(B)】不活性ガス消火設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- 非常電源は、当該設備を有効に1時間作動できる容量以上としなければならない。

- 手動式の起動装置は、一の防護区画ごとに設けなければならない。

- 駐車の用に供される部分及び通信機械室であって常時人がいない部分は、局所放出方式としなければならない。

- 貯蔵容器は、防護区画外の場所に設けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,27(B)】分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 対象建設工事の元請業者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

- 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、再資源化をしなければならない。

- 「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

- 対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、分別解体等の計画等の事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,28(B)】指定地域内における特定建設作業に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。

ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。

- 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

- 特定建設作業の実施の届け出は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。

- 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であっても、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業に該当しない。

- 特定建設作業の騒音は、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,29(B)】産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 建設工事に伴って発生する産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者である。

- 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。

- 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。

- 産業廃棄物管理票を交付した事業者は、当該管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

1級管工事施工管理技士の過去問【まとめ】

1級管工事施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2026年度(令和8年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級管工事施工管理技士の過去問PDFは『1級管工事施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級管工事施工管理技士の勉強サポート【公式LINE】

公式LINEで、1級管工事施工管理技士の勉強のサポートをしています。

- 1級管工事施工管理技士検定について相談

- 2018年合格時に二次試験勉強に使用した暗記ノート

- 1級管工事合格アドバイスを適時配信

あくまでも個人的に行っている1級管工事施工管理技士のサポートなので、過度な期待やサービスを求められても対応できませんことご理解ください。