【令和7年度】1級管工事施工管理技士 過去問と解答【第1次検定】

令和7年度の1級管工事施工管理技士の過去問と解答となります!

1級管工事施工管理技士の過去問【令和7年度】

1級管工事施工管理技士の令和7年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~14問A | 一般原論、電気・建築 | 14問中14問解答(必須) |

| No,15~37問A | 空調、給排水衛生 | 23問中12問解答(選択) |

| No,38~44問A | 機器材料、設計図書 | 7問中7問解答(必須) |

| No,01~09問B | 施工管理法 | 9問中9問解答(必須) |

| No,10~21問B | 関連法規 | 12問中10問解答(選択) |

| No,22~29問B | 施工管理法 | 8問中8問解答(必須) |

《1級管工事の合格基準》

- 73問中60問を解答し『36問』以上に正解すること

- No,22~29問Bの8問で『4問』以上に正解すること

上記2項目を達成することで1級管工事施工管理技士の第1次検定に合格となります。

【過去問】No,01~14問A 一般原論、電気・建築

問題番号No,1(A)からNo,14(A)までの14問は必須問題となるので、全問を解答してください。

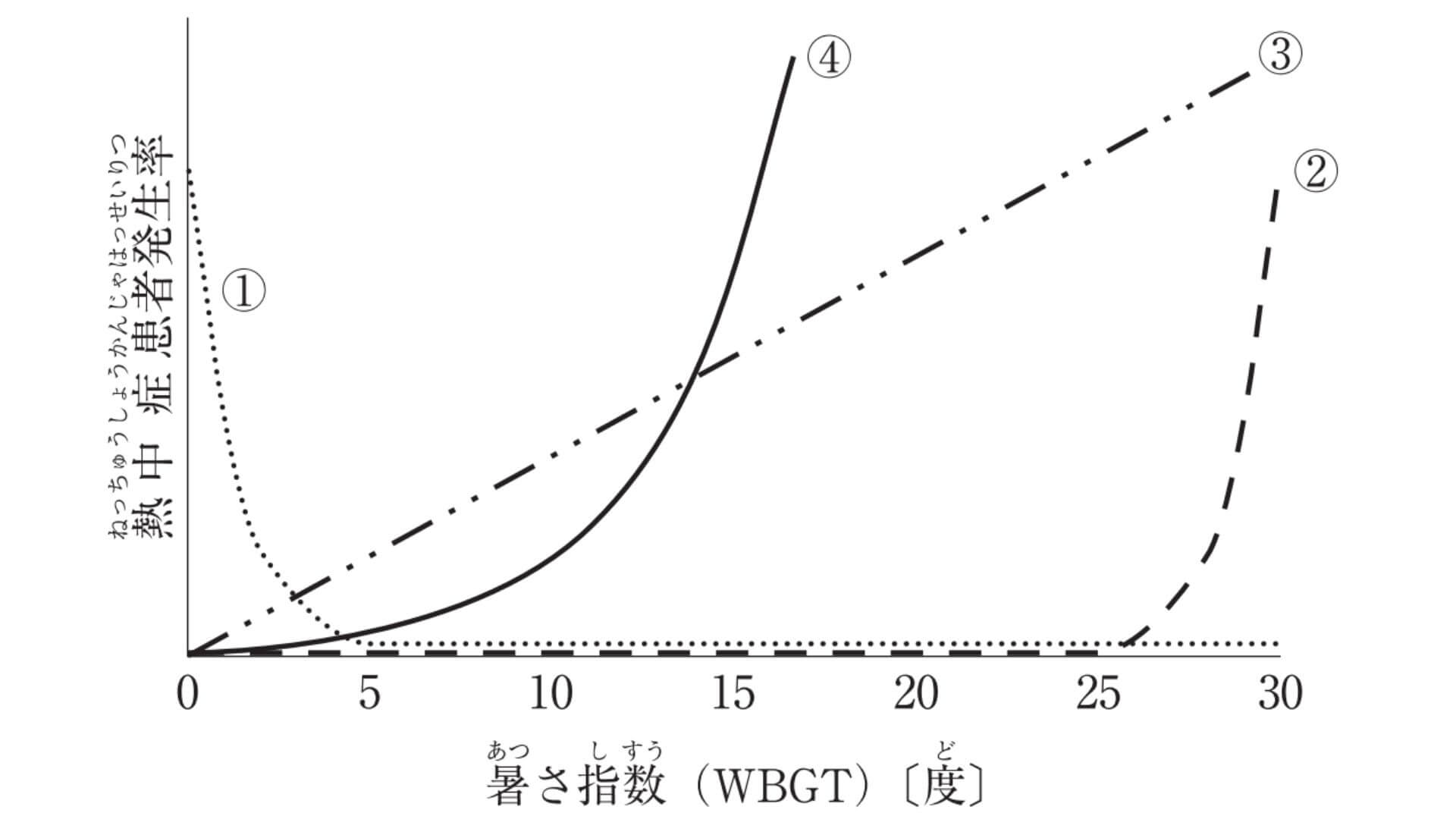

【No,1(A)】下図に示すグラフにおいて、暑さ指数 (WBGT)と熱中症患者発生率の関係を表したものとして、適当なものはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,2(A)】水平な円管の直管部を水が乱流(レイノルズ数15,000) で流れている。次のうち、流れが層流になる条件として、適当なものはどれか。

ただし、レイノルズ数が2,000未満で層流となるものとする。

- 管内径が1/3倍で、平均流速は同じ場合。

- 管内径が3倍で、平均流速は同じ場合。

- 平均流速が1/9倍で、管内径は同じ場合。

- 平均流速が9倍で、管内径は同じ場合。

過去問の解答を表示する

解答(3)

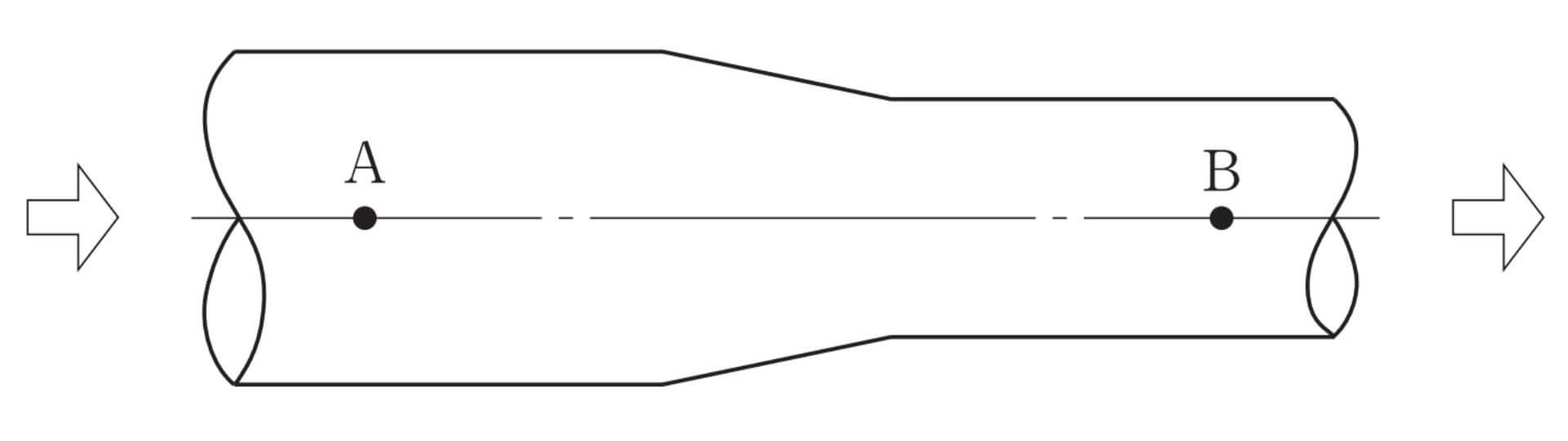

【No,3(A)】下図に示す水平な円管内を空気が流れている場合、点Aの静圧として、適当なものはどれか。

ただし、点Aの風速は5m/s、点Bの風速は10m/s、点Bの静圧は5Pa、点Aと点Bの間の圧力損失は5Pa、空気の密度は1.2kg/m³とする。

- 16 Pa

- 32 Pa

- 45 Pa

- 55 Pa

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,4(A)】流体に関する次の記述のうち、 内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。

水平な円管の直管部に水が流れている場合、 A のために流体摩擦が働いて、圧力損失を生じる。ダルシー・ワイスバッハの式は、この圧力損失が、 B に比例することを表している。

- 慣性 ―――― 管内径

- 慣性 ―――― 管長

- 粘性 ―――― 管内径

- 粘性 ―――― 管長

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,5(A)】圧力6×10⁵Pa、絶対温度300K、体積60Lの理想気体を、圧力3×10⁵Pa、絶対温度360Kにしたときの体積の値として、適当なものはどれか。

- 100 L

- 120 L

- 144 L

- 240 L

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,6(A)】伝熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 均質な固体壁内部において熱伝導により移動する熱量は、その固体壁内部の温度勾配に比例する。

- 黒体の熱放射のエネルギーは、その表面の絶対温度の4乗に比例する。

- 対流熱伝達において、熱伝達率は、接する流体の流速、伝熱面の形状・寸法等によって変わる。

- 固体壁両側の流体間の熱通過による熱移動量は、固体壁の厚さの2乗に反比例する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

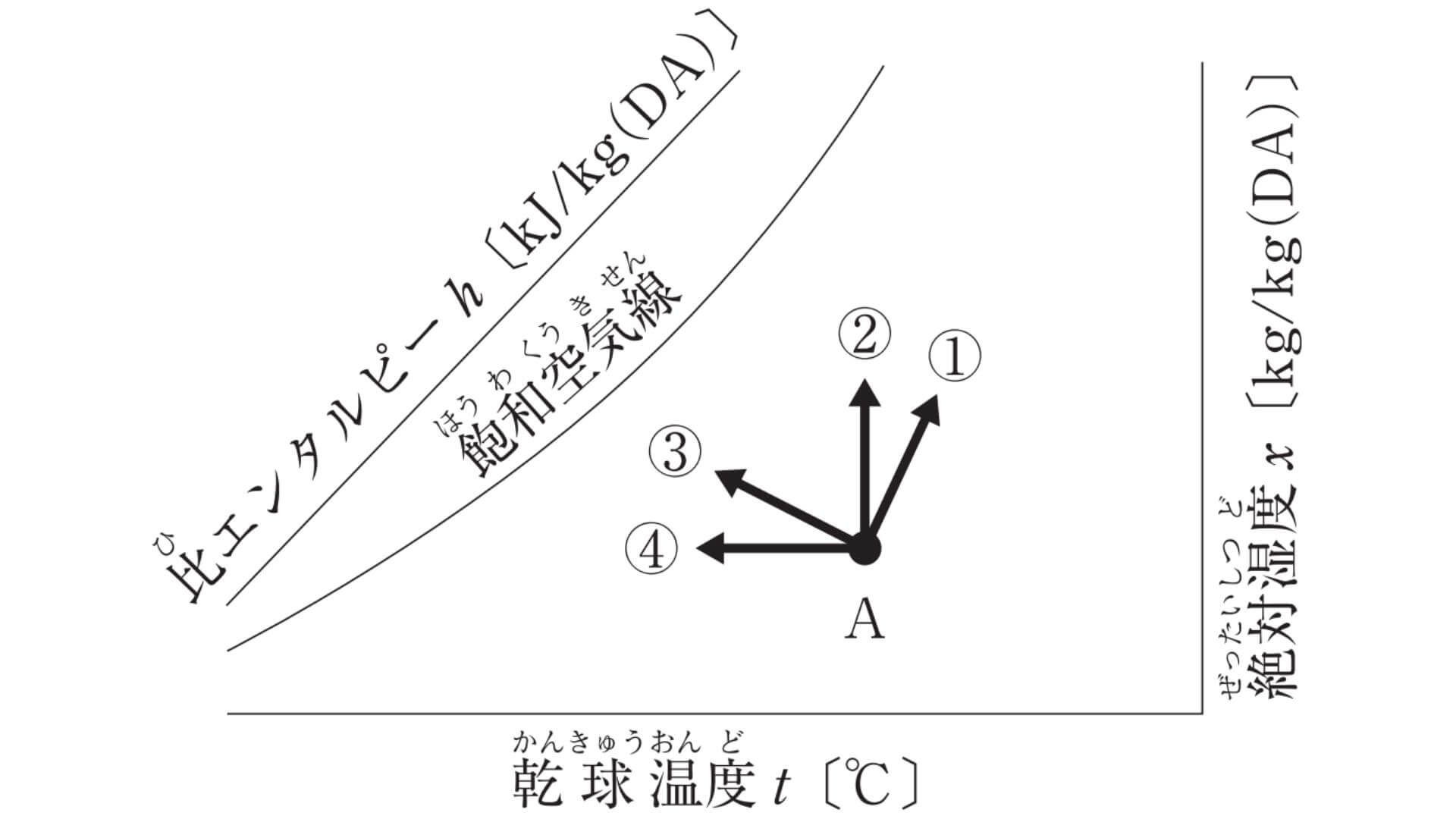

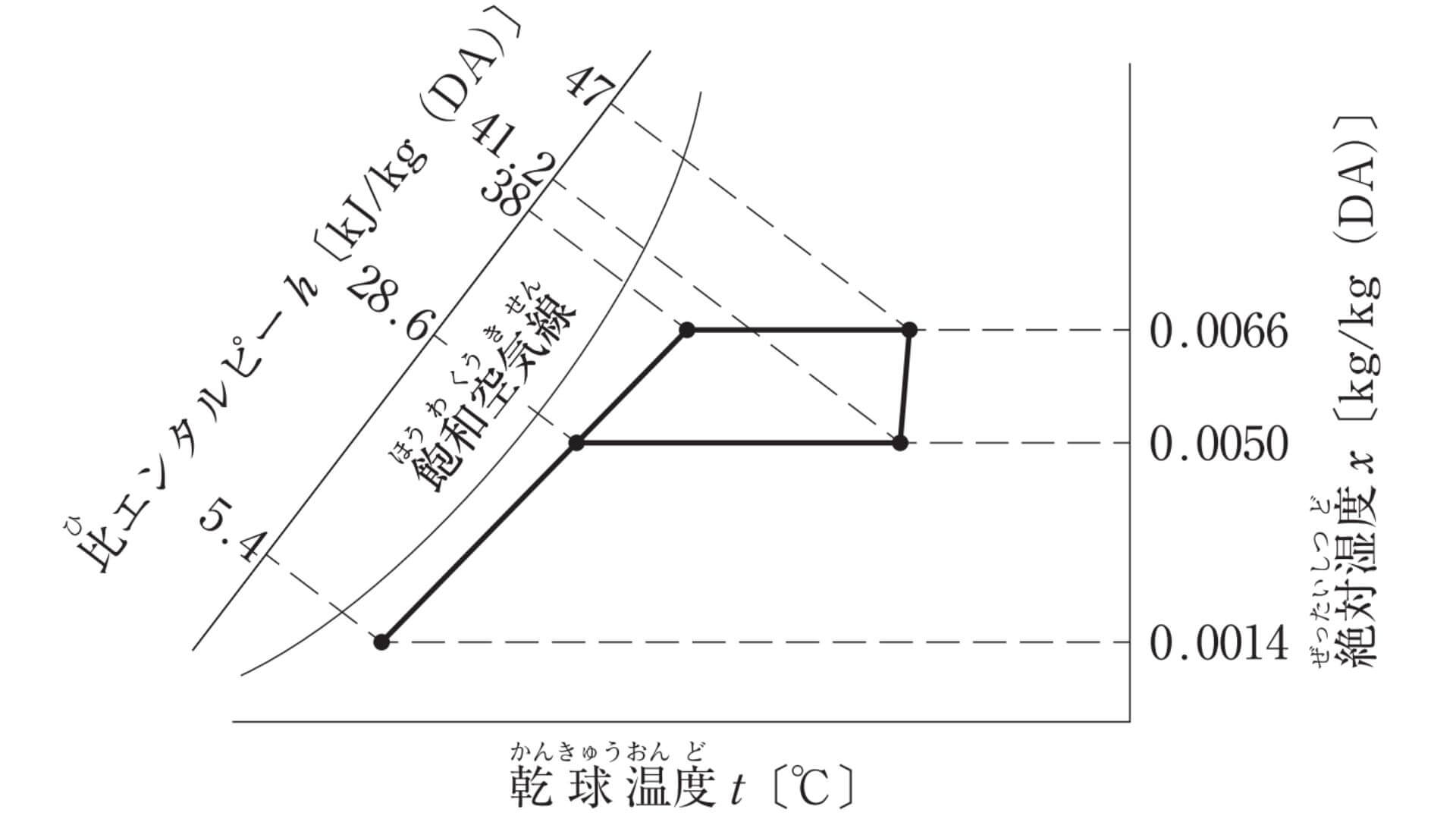

【No,7(A)】下図に示す湿り空気線図において、湿り空気Aに水スプレーで加湿した場合の状態変化として、適当なものはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,8(A)】温熱環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 人体の熱的快適感に影響する主要素は、代謝量、着衣量、空気温度、放射温度、気流、湿度である。

- 予想平均申告(PMV)は、人が感じる温冷感を-3から+3までの数値で表すものである。

- clo(クロ)は、衣服の断熱性を表すものであり、1cloは約0.155(m²・℃)/Wである。

- met(メット)とは、人体の代謝量を表すものであり、椅座安静状態の代謝量1metは約100W/m²である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(A)】室内の空気環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 直径が10μm以下の浮遊粉じんは、人体に影響は与えない。

- 炭素を含有する物質の不完全燃焼は、一酸化炭素が発生する原因となる。

- ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の揮発性有機化合物(VOCs)は、シックハウス症候群の主要因である。

- 空気中の二酸化炭素濃度が1,000ppm(100万分の1,000)では、人体に致命的な影響は与えない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,10(A)】音に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 空気中を伝わる音の速さは、一定の圧力のもとでは、空気の温度が高いほど遅くなる。

- マスキング効果は、マスクする音の周波数がマスクされる音の周波数に近いほど大きくなる。

- 音の大きさは、その音と同じ大きさに聞こえる1,000Hzの純音の音圧レベルの数値で表す。

- 音の回折現象とは、音の伝搬空間に障害物がある場合に、障害物の背後に音が回り込んで伝搬する現象をいう。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,11(A)】電気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- UPS(無停電電源装置)は、停電が生じても連続して電力を供給する装置である。

- D種接地工事の接地抵抗値は、1,000Ωとする。

- D種接地工事は、300V以下の低圧用電気機械器具の外箱等に施す接地工事である。

- SPD (サージ防護デバイス)は、雷から機器を保護する装置である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,12(A)】三相誘導電動機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 短絡保護は、保護継電器と電磁接触器の組合せにより行う。

- インバータによる運転は、電圧波形にひずみを含むため、インバータを用いない運転よりも電動機の温度が高くなる。

- スターデルタ始動方式は、全電圧直入れ始動方式と比較して、始動電流が1/3になる。

- 出力が0.2kW以下の場合は、過負荷保護装置を設けなくてもよい。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,13(A)】鉄筋コンクリート造の建築物に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- コンクリートの単位セメント量は、乾燥収縮によるひび割れを防止するためには少ない方がよいが、少なすぎるとワーカビリティーが悪くなる。

- コンクリートの打込みにおいて、コンクリートの打継ぎは、応力の小さいところで行う。

- 鉄筋のかぶり厚さの確保には、火災時に鉄筋の強度低下を抑える効果がある。

- 柱や梁などの部材に生じる応力は、曲げモーメント、せん断力の2種類である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

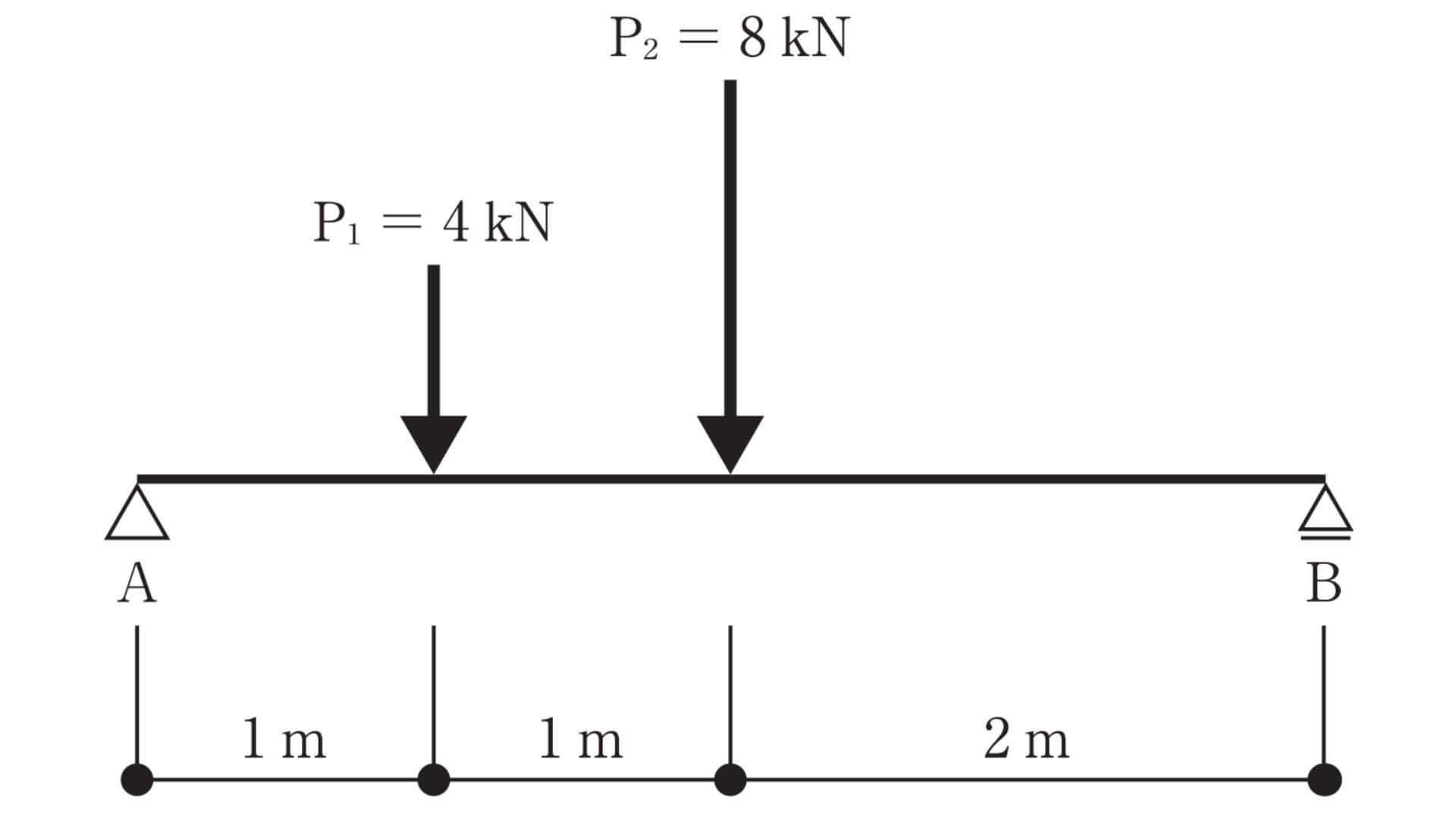

【No,14(A)】下図のように単純梁に集中荷重P₁及びP₂が作用したとき、支点Aの鉛直方向の反力の値として、適当なものはどれか。

- 4 kN

- 7 kN

- 8 kN

- 12 kN

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,15~37問A 空調、給排水衛生

問題番号No,15(A)からNo,37(A)までの23問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,15(A)】空調システムの省エネルギーに効果がある建築的手法の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 建物の平面形状が長方形の場合、短辺に比べ長辺の長さをできるだけ大きくする。

- 窓ガラスは、日射熱取得に係る遮へい係数の小さいものを使用する。

- 外壁面積に対する窓面積の比率を小さくする。

- 外壁に赤外線の反射率が高い塗料を使用する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,16(A)】空気調和設備方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 変風量単一ダクト方式は、定風量単一ダクト方式に比べ、空気の搬送動力を低減できる。

- 天井放射冷房方式は、効率的に潜熱負荷を処理できる。

- 変風量単一ダクト方式は、必要外気量の確保のため、負荷変動の大きな室等では、最小風量の設定を行う。

- ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、全空気方式に比べ、ダクトスペースが小さくなる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,17(A)】下図に示す暖房時の湿り空気線図において、空気調和機のコイルの加熱負荷量として、適当なものはどれか。

ただし、送風量は5,000m³/h、空気の密度は1.2kg/m³とする。

- 18,800 W

- 25,200 W

- 36,800 W

- 65,200 W

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,18(A)】空気調和設備における自動制御に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷凍機の台数制御は、各冷凍機の運転時間や運転回数が均等となるようにローテーションを行う。

- 加湿器は、空調機ファンとのインターロックを設定する。

- 冷却塔ファンは、外気温度により二位置制御とする。

- ユニット形空気調和機のCO₂濃度制御は、還気ダクト内のCO₂濃度を検出し、外気導入用、排気用及び還気用の電動ダンパーの比例制御を行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,19(A)】負荷熱量による熱源の台数制御を行うために必要な検出要素のうち、適当でないものはどれか。

- 冷温水往きヘッダー内水温

- 冷温水還りヘッダー内水温

- 冷温水往きヘッダー内圧力

- 冷温水負荷流量

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,20(A)】コージェネレーションシステムに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 受電並列運転(系統連系)は、コージェネレーションシステムによる電力と商用電力を接続し、一体的に電力を供給する方式である。

- マイクロガスタービン発電機を用いるシステムでは、ボイラー・タービン主任技術者の選任は不要である。

- 燃料電池を用いるシステムは、同容量の原動機式と比べて騒音・振動は小さいが、発電効率は低い。

- ガスコージェネレーションシステムは、所定の条件を満たすことで常用防災兼用発電装置とすることが可能である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,21(A)】空気熱源ヒートポンプに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ガスエンジンヒートポンプは、一般的に、エンジンの排気ガスや冷却水からの排熱を回収するための熱交換器を備えている。

- 電気式の場合、暖房時の除霜運転は、一般的に、冷房サイクルに切り替えて行う。

- 空冷ユニットを複数台連結するモジュール型は、法定冷凍トンの算定をする場合、連結する全モジュールを合算しなければならない。

- 冷房サイクルと暖房サイクルの切り替えは、一般的に、配管回路に設置された四方弁により行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,22(A)】換気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 電気室の熱を除去するための換気量が確保できない場合には、冷房設備を併設する。

- 住宅等の居室のシックハウス対策としての必要有効換気量を算定する場合、原則として、換気回数を0.5回/h以上とする。

- 密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設ける必要がある。

- 自然換気設備の給気口と排気口は、常時開放された構造とし、給気口より高い位置に排気筒付きの排気口を設ける必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,23(A)】電気室において発生した熱を換気により除去するときに必要な換気量として、適当なものはどれか。

ただし、発生熱量は10kW、許容室温は40℃、外気温度は35℃、空気の比熱は1.0 kJ/(kg·K)、空気の密度は1.2kg/m³とする。

- 7,200 m³/h

- 6,000 m³/h

- 3,000 m³/h

- 2,000 m³/h

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,24(A)】機械排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。

- 常時開放型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合に適したものである。

- 2以上の防煙区画を受け持つ排煙機の風量は、120m³/min以上で、かつ、最大防煙区画の床面積1m²につき2m³/min以上とする。

- 特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙機の風量は、6m³/s以上とする。

- 排煙設備における天井チャンバー方式は、同一防煙区画内が数室に間仕切りされている場合でも、天井面に均等に配置された吸込口からの均一な排煙が期待できる方式である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,25(A)】排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。

- 自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画との間は、間仕切区画とし、垂れ壁による区画としてはならない。

- 複数の階の排煙を行う排煙機の設置位置は、その排煙系統の最上部の排煙口よりも高い位置とする。

- 排煙ダクトは、可燃材料から10cm以上離すか、又は厚さ5cm以上の金属以外の不燃材料で覆うものとする。

- 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、30分以上継続して排煙設備を作動させることができる容量以上のものとし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるものとする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,26(A)】上水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 取水施設は、河川、湖沼、地下の水源より水を取り入れ、粗いごみや土砂を取り除き、導水施設へ送り込む施設である。

- 導水施設は、水道法に定められた水質基準に適合する飲用水を作るための施設である。

- 凝集池は、凝集剤と原水を混和させる混和池、混和池で生成した微小フロックを大きく成長させるフロック形成池から構成される。

- 送水施設の計画送水量は、計画1日最大給水量(1年を通じて、1日の給水量のうち最も多い量)を基準として決定する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,27(A)】下水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 合流式の下水道では、降雨の規模によっては、処理施設を経ない下水が公共用水域に放流されることがある。

- 中継ポンプ場は、下水を次のポンプ場又は処理場まで自然流下できない場合に、自然流下できる高さまで揚水を行う施設である。

- 取付管は、本管の中心線から上方に取り付ける。

- 可とう性の管きょを布設する場合の基礎は、管の変形に伴って変形しないものとする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,28(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 受水タンクの有効水量は、1日予想給水量 の1/2とする。

- 受水タンクの底部には吸込みピットを設け、底面の勾配はピットに向かって1/100程度とする。

- 高置タンク方式における高置タンクの有効水量は、一般的に、時間最大予想給水量に0.5を乗じた量とする。

- 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、一般的に、時間最大予想給水量とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,29(A)】給水設備に関する記述のうち、適S当でないものはどれか。

- 雑用水系統がある場合、上水配管と配管材料を変えるなどして識別できるように考慮する。

- ウォーターハンマー防止等のため、給水管内の流速は2.0m/sを超えないようにする。

- 水面より高い位置に設置したポンプのキャビテーションを防止するには、吸込み揚程を小さくする。

- 衛生器具の同時使用率は、器具数が増えるほど大きくなる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,30(A)】給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 中央式給湯設備の熱源に使用する真空式温水発生機の運転には、ボイラー技士等の有資格者が必要である。

- 中央式給湯設備の循環ポンプの循環量は、循環管路の熱損失と許容温度降下により決定する。

- 水優先吐水機構をもつシングルレバー式混合水栓は、レバーの中央位置で湯を吐水させないものである。

- 貯湯タンクは、脚部までを保温し、熱損失を防止する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,31(A)】排水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 階層が多い建物の最下階の排水横枝管は、排水立て管に接続せず、単独で排水ますに接続する。

- 管径65mm以上の間接排水管の末端と、間接排水口のあふれ縁との排水口空間は、最小150mmとする。

- トラップ桝は、50~100mmの封水深を確保できるものとする。

- 排水立て管に対して60度以下のオフセットの管径は、垂直な排水立て管とみなして決定してよい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,32(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 誘導サイホン作用とは、衛生器具自身の排水によって生じるサイホン作用により、トラップ内の封水を吸引することである。

- 通気立て管の上部は、管径を縮小せずに延長し、大気に開放する。

- 通気管どうしを接続する場合は、その階における最高位の器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて接続する。

- 排水立て管内では、排水に接した空気が誘引されて下降し、立て管下部は正圧、立て管上部は負圧となる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,33(A)】排水槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 排水槽の清掃や維持管理がしやすいように、排水槽の近くに水栓を設ける。

- 排水槽の貯留時間が長くなるおそれがある場合は、一定時間を経過するとタイマーでポンプを起動させる制御方法を考慮する。

- 厨房の排水槽に使用する排水ポンプは、一般的に、汚物用水中モーターポンプとする。

- 排水槽の通気管は、単独で立ち上げ、最上階で伸頂通気管に接続して大気に開放する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,34(A)】消火設備の消火原理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 粉末消火設備は、粉末状の消火剤を放射し、燃焼中の炎を拡散効果により消火するものである。

- 不活性ガス消火設備は、不活性ガスを放射し、酸素の容積比を低下させ、窒息効果により消火するものである。

- 水噴霧消火設備は、水を霧状に噴霧し、噴霧水による冷却効果と噴霧水が火炎に触れて発生する水蒸気による窒息効果により消火するものである。

- 泡消火設備は、燃焼物を泡の層で覆い、窒息効果と冷却効果により消火するものである。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,35(A)】ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 都市ガス設備の工事は、ガス事業者、又はガス事業者が認めた施工者が施工する。

- 都市ガス本支管から分岐し、需要家に引き込まれる導管のうち、本支管分岐箇所から敷地境界線までの導管を供給管という。

- 液化石油ガス配管の気密試験は、空気又は不活性ガスにより圧力をかけ、漏えい検知液や石けん液などを用いて漏えいがないことを確認する。

- 液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器から水平距離4m以内で、かつ検知部の上端が床面より0.6m以内に設置する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,36(A)】FRP製浄化槽の設置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 浄化槽工事を行う際には、浄化槽設備士が自ら浄化槽工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に実地で監督させて行わなければならない。

- 本体の設置は、本体の損傷防止や水平の調整のため、砂利地業の後に山砂を適度な厚さに敷き均し、据え付ける。

- 埋戻しは良質土で行うものとし、水締めは槽の周囲を数回に分けて均等に突き固め、水締めを行う。

- 雨水の槽内浸入防止や槽の浮上防止のため、上部スラブコンクリートを打つ。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,37(A)】合併処理浄化槽において、流入水が下表のとおりでBOD 除去率が95%の場合に、放流水のBOD濃度として適当なものはどれか。

| 流入水の種類 | 水量[m³/日] | BOD濃度[mg/L] |

|---|---|---|

| 汚水 | 2 | 260 |

| 雑排水 | 6 | 180 |

- 10 mg/L

- 20 mg/L

- 40 mg/L

- 80 mg/L

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,38~44問A 機器材料、設計図書

問題番号No,38(A)からNo,44(A)までの7問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,38(A)】冷凍機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 遠心冷凍機は、低圧冷媒又は高圧冷媒を使用する機種があり、低圧冷媒を使用する機種は、「高圧ガス保安法」の適用を受けない。

- 二重効用の直だき吸収冷温水機は、高温再生機内の圧力が大気圧より高くなるので、ボイラー関係法規の適用を受ける。

- 遠心冷凍機の容量制御で吸込みベーン制御を行う場合、より低い冷凍能力まで運転可能にするためにホットガスバイパス制御を設ける。

- スクリュー圧縮機は、高い圧縮比に向いており、空気熱源ヒートポンプ用として用いられている。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,39(A)】送風機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 斜流送風機は、小型の割に取り扱う風量が大きく、静圧は、200~400 Pa程度で使用される。

- 軸流送風機であるプロペラ送風機は、ケーシングと案内羽根をもち、静圧400 Pa以上で使用される。

- 横流送風機は、ルームエアコン、ファンコイルユニット、エアカーテン等の送風用に用いられる。

- 後向き羽根送風機は、多翼送風機に比べ、高速回転が可能であり、静圧は、2,000~3,000Pa程度で使用される。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,40(A)】保温及び保冷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 同じ材料の保温材でも、密度によって熱伝導率は変化する。

- JIS A 0202(断熱用語)において、保温とは常温以上、約1000℃以下の物体を被覆し熱放散を少なくすること、又は被覆後の表面温度を低下させることを行うことをいう。

- JIS A 0202 (断熱用語) において、保冷とは常温以下の物体を被覆し、侵入熱量を小さくすること。又は、被覆後の表面温度を露点温度以上とし、表面に結露を生じさせないことをいう。

- グラスウール保温材には、板状又は筒状に発泡成形したものや、板状又はシート状に発泡した後に筒状に加工したものがある。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,41(A)】配管材料及び配管付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 架橋ポリエチレン管は、給水管と給湯管のどちらにも使用できる規格のものがある。

- 圧力配管用炭素鋼鋼管は、「呼び径」と「スケジュール番号」により区分される。

- フレキシブルジョイントは、配管の伸縮を吸収することにも適している。

- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管の設計圧力の上限は、1.0MPaである。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,42(A)】ダクト及びダクト附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 定風量ユニット(CAV)は、上流側の圧力が変動する場合でも、風量を一定に保つ機能を持っている。

- グラスウール製ダクトは、ダクト内温度が70℃以下の範囲で使用する。

- 幅又は高さが450mmを超えるダクトで保温を施さないものには、450mm以下のピッチで補強リブを設ける。

- たわみ継手は、一般的に、二重にした繊維系クロスの間に補強用のピアノ線が挿入されたものが使用される。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,43(A)】「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

- 主任技術者は、現場代理人を兼ねることができるが、専門技術者を兼ねることはできない。

- 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

- 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,44(A)】設計図書に記載する「配管材料」とその「記号(規格)」の組合せのうち、適当でないものはどれか。

- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ―――― SGP-VD (JWWA)

- リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 ―――― RS-VU (JIS)

- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 ―――――――― VP、HIVP (JIS)

- 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) ―― SGP-VA (JWWA)

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,01~09問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,9(B)までの9問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】工事の「申請・届出書類」、「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。

- 道路交通法の道路使用許可申請書 ――――― 道路管理者

- 消防法の工事整備対象設備等着工届出書 ―― 消防長又は消防署長

- 振動規制法の特定建設作業実施届出書 ――― 市町村長

- 高圧ガス保安法の高圧ガス製造事業届書 ―― 都道府県知事等

過去問の解答を表示する

解答(1)

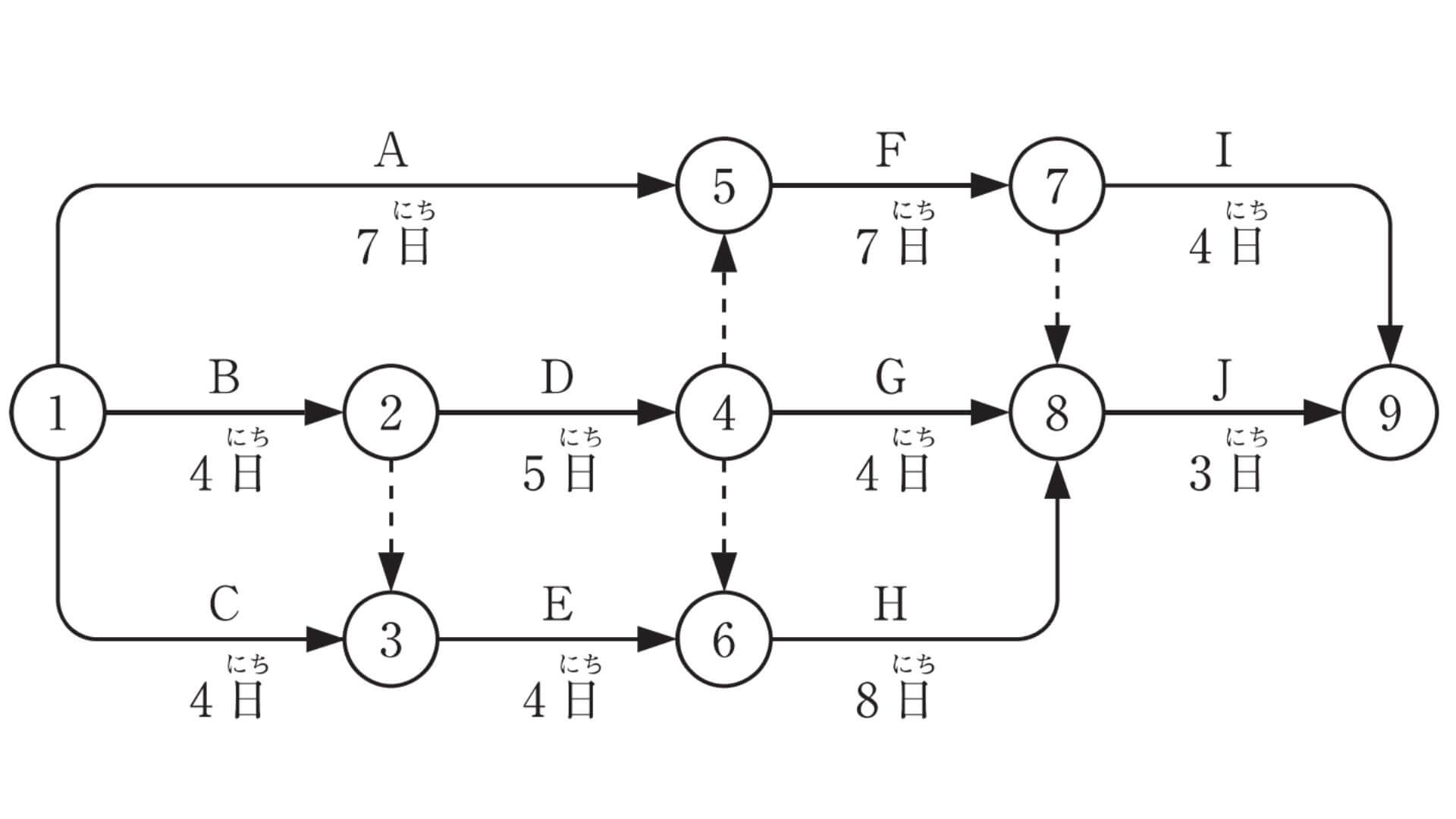

【No,2(B)】下図に示すネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、イベント間のA~Jは作業内容、日数は作業日数を示す。

- クリティカルパスのルートは、2本で所要日数は20日である。

- 作業内容Eのトータルフロートは、1日である。

- イベント6の最早開始時刻、最遅完了時刻は、ともに9日である。

- 作業Dの作業日数を2日短縮すると、全体工期も2日短縮される。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,3(B)】品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ヒストグラムは、計量したデータをいくつかの区間に分けて柱状図で示すことにより、大体の平均値やばらつきの状況を把握することができる。

- 散布図は、グラフに点をプロットしたもので、関係のある2つのデータの相関関係がわかる。

- パレート図は、データをプロットして結んだ折れ線と管理限界線により、データの時間的変化や異常なばらつきがわかる。

- 層別とは、データの特性を適当な範囲別にいくつかのグループに分けることをいい、データ全体の傾向や管理対象範囲の把握がしやすくなる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,4(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ツールボックスミーティングは、危険予知活動の一環として作業関係者が行う短時間のミーティングで、1週間に1回程度行われる。

- 作業場の屋内に設ける通路は、用途に応じた幅を有し、通路面は、つまずき、すべり、踏抜き等の危険のない状態に保持する。

- 5S活動とは、安全で健康な職場づくりと生産性の向上を目指す活動のことで、「整理、整頓、清掃、清潔、しつけ」の5つをいう。

- 年千人率とは、労働者1,000人当たり1年間に発生した死傷者数の割合を表したもので、発生頻度を示す。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,5(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- あと施工のメカニカルアンカーボルトは、めねじ型よりおねじ型の方が許容引抜き力が大きい。

- 防振基礎は、地震時における機器の移動や転倒防止のために、ストッパーボルトを堅固に締め付ける。

- Vベルト駆動の送風機は、Vベルトが下側引張りとなるような回転方向とする。

- 設備機器に対する地震力の計算には、局部震度法や動的解析によるものがあるが、一般的に、局部震度法で行われている。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,6(B)】配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 突合せ溶接の開先にはV形開先、面取り、I形開先等があり、鋼管の管厚さが4mm以上の場合は、一般的に、V形開先とする。

- 鋼管の溶接部検査には目視検査のほかに、溶込み不足の確認としては、必要に応じ放射線透過検査を行う。

- 銅管の差込み接合は、銅管差込部の外面と管継手の受口にフラックスを薄く均一に塗布する。

- 排水管の満水試験は、系統中の最高開口部から下へ3mの配管を除き、30kPa以上の圧力で行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,7(B)】ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- アングルフランジ工法ダクトは、フランジ接合部分の鉄板の折返しを5mm以上とする。

- 多翼送風機の吐出直後に風量調整ダンパーを取り付ける場合、風量調節ダンパーの軸が送風機の羽根車の軸に対して平行となるようにする。

- コーナーボルト工法ダクトのフランジ押さえ金具は、再使用しない。

- サプライチャンバーやリターンチャンバーの点検口の扉は、原則として、チャンバー内が負圧の場合は外開き、正圧の場合は内開きとする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,8(B)】保温、保冷、塗装に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 保温材相互の間隙はできる限り少なくし、重ね部の継目は同一線上に合わせて取り付ける。

- ホルムアルデヒド放散量は、「F☆☆☆☆」のように表示され、☆の数が多いほどホルムアルデヒド放散量が少ないことを表す。

- 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上、換気が十分でなく結露する等、塗料の乾燥に不適当な場合は、原則として、塗装を行ってはならない。

- 人造鉱物繊維保温材は、ガラス、石灰等から製造され、ロックウール保温材及びグラスウール保温材がある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,9(B)】腐食・防食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 溝状腐食は、管の長手方向に溝状に連続して腐食損傷を受けるもので、電縫鋼管の突合せ溶接部に沿ってV字状に深く浸食されるものである。

- 蒸気配管に使用した配管用炭素鋼鋼管(黒)では、還水管より蒸気管(往き管)に腐食が発生しやすい。

- 蓄熱槽等の空気に開放された水槽が系内にない密閉系冷温水配管では、ほとんど酸素が供給されないので配管の腐食速度は遅い。

- 溶融めっきは、金属を高温で溶融させた槽内に被処理材を浸漬したのち引き上げ、被処理材の表面に金属被覆を形成させる防食方法である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,10~21問B 関連法規

問題番号No,10(B)からNo,21(B)までの12問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,10(B)】建設工事における安全管理体制に関する記述のうち「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

※出題誤:誤っているものは二つあります。

- 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理等を行わせなければならない。

- 特定元方事業者は、選任した統括安全衛生責任者に、元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

- 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生管理者を選任しなければならない。

- 統括安全衛生管理者が統括管理しなければならない業務には、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することがある。

過去問の解答を表示する

解答(3),(4) ※どちらを回答しても正解となります。

【No,11(B)】建設工事における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、解体等対象建築物等の全ての材料について石綿等の使用の有無を調査しなければならない。

- 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に使用するガス等の容器は、温度を40℃以下に保たなければならない。

- 勾配が15度を超える架設通路には、踏桟その他の滑止めを設けなければならない。

- 事業者は、屋内に設ける通路については、通路面から高さ1.8m以内に障害物を置いてはならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,12(B)】労働に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

- 労働基準法で定める基準に達しない労働条件であっても、その部分を労働契約に含めれば有効となる。

- 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない。

- 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

- 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,13(B)】建築に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。

- 建築物の給水配管全体の更新のみを行う工事の場合は、建築の確認の申請書を提出しなくてよい。

- 共同住宅の共用の廊下に供する部分は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

- 建築物の壁や柱は主要構造部であるが、屋根は主要構造部ではない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,14(B)】建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 防火区画を貫通する天井又は壁内の隠ぺい部の風道に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口並びに防火ダンパーの開閉及び作動状態を確認できる検査口を設ける。

- 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパーを設ける場合、防火ダンパーと防火区画の間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板とするか、又は鉄網モルタル塗その他の不燃材料で被覆する。

- 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔 (容量2,200kW以下)を設置する場合、冷却塔の間の距離については、間に防火上有効な隔壁が設けられている場合を除いて、2m以上とする。

- 建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、6m以上とする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,15(B)】建設業の種類のうち、「建設業法」上、指定建設業に該当するものの組合せとして、正しいものはどれか。

A: 管工事業

B: 土木工事業

C: 水道施設工事業

D: 電気通信工事業

- AとB

- AとC

- BとD

- CとD

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,16(B)】建設工事における施工体制に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

- 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成しなければならない。

- 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、下請負人が請け負った建設工事に従事する者に関する事項として、氏名、性別及び住所を施工体制台帳に記載しなければならない。

- 監理技術者の専任が必要な建設工事で、選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

- 主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の建設業者が同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,17(B)】易操作性1号消火栓を用いた屋内消火栓設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- 主配管の立上り管は、呼び径50mm以上のものとする。

- 消防用ホースのノズルは、容易に開閉できる装置付きとする。

- 加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプ性能を試験するための配管設備を設ける。

- 加圧送水装置の放水圧力は、消防用ホースのノズル先端において0.7MPaを超えるようにしなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,18(B)】次の消防用設備等のうち、「消防法」上、消火活動上必要な施設に該当しないものはどれか。

- 連結送水管

- 排煙設備

- 屋外消火栓設備

- 連結散水設備

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,19(B)】騒音の規制に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。

ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。

- 建設工事として行われる作業のうち、2日以上にわたるびょう打機を使用する作業は、特定建設作業である。

- 指定地域内における特定建設作業が行われる場所において、特定建設作業に伴って騒音を発生させることができるのは、連続して10日までである。

- 指定地域内における特定建設作業の騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dBを超えてはならない。

- 指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が市町村長に届け出なければならない事項の中には、特定建設作業の場所及び実施の期間が含まれている。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,20(B)】「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の法律の目的に関する文中、 内に当てはまる用語の組合せとして、正しいものはどれか。

この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑み、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の A するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の B に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業者等並びに特定製品の管理者の責務等を定めるとともに、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の B のための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

- 使用を制限 ――――――― 製造の制限

- 使用を制限 ――――――― 管理の適正化

- 大気中への排出を抑制 ―― 製造の制限

- 大気中への排出を抑制 ―― 管理の適正化

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,21(B)】産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合において、委託契約書及び添付書面を保存しなければならない期間は、その契約の終了の日から3年間である。

- 建設工事に伴って発生したゴムくずは、安定型産業廃棄物である。

- 産業廃棄物管理票を交付された処分受託者が当該処分を終了したときは、当該管理票の交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあっては、60日以内)に管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

- 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,22~29問B 施工管理法

問題番号No,22(B)からNo,29(B)までの8問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,22(B)】公共工事における施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 総合施工計画書は、受注者の責任において作成されるものであるため、設計図書に特記された事項についても監督員の承諾を受ける必要はない。

- 完成検査は、設計事務所の監理者検査、官庁検査を受ける前に、施主又はその代理人が事前の検査をすることである。

- 総合工程表は、現場の仮設工事から、完成時における試運転調整、後片付け、清掃までの全工程の予定を表すものである。

- 設計図書に品質が明示されていない工事材料の場合、中等の品質を有するものとする。

過去問の解答を表示する

解答(1),(2)

【No,23(B)】工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 工程表作成の検討時には、下請能力、資機材の製作日数、現場の安全確認等、施工全般との関連を考慮する。

- ネットワーク工程表において、当該作業のフリーフロートを使用すると、後続作業に遅れが生じる。

- ネットワーク工程表は、作業の関連性がはっきりとし、工事遅延した際の計画変更に対応しやすい。

- ネットワーク工程表において工期短縮を検討する際、作業の順序入れ替えを行ってはいけない。

過去問の解答を表示する

解答(2),(4)

【No,24(B)】品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 管工事の品質は、設計図書によって、寸法、材質、適用される法規、JIS等が示され、下限が定められている。

- ISO規格は、企業の品質システムが要求事項に照らして妥当であるかについて、第三者機関である審査登録機関がチェックすることで認証される。

- 抜取検査には、計数抜取検査と計量抜取検査があり、ダクトの板厚や寸法の検査を行う場合は計数抜取検査で確認する。

- 電線等の連続体や防火ダンパー用ヒューズの作動試験は、全数検査で確認する。

過去問の解答を表示する

解答(3),(4)

【No,25(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 地盤面への掘削で手掘りを行う場合、掘削面の高さは3mまでとし、3mを超えるときは土止め支保工を設ける。

- 建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、高さ7m以内ごとに踊場を設ける。

- 建設業の三大災害とは「墜落・転落災害」「建設機械・クレーン等災害」「崩壊・倒壊災害」のことをいう。

- 安全データシート (SDS)は、化学物質等を使用する際の安全性を確保するため、取り扱う側から供給者側に危険性・有害性に関する情報を報告するためのものである。

過去問の解答を表示する

解答(1),(4)

【No,26(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 2台の冷却塔を近接して設置する場合、ルーバー面の高さの1.5倍以上離して設置する。

- 接着系あと施工アンカーの打設間隔は、呼び径の8倍以上を標準とする。

- 横型ポンプを2台以上並べて設置する場合、各ポンプ基礎の間隔は、一般的に、500mm以上とする。

- 機器側のアンカーボルト用の穴径は、アンカーボルト呼び径の+2mm程度がよい。

過去問の解答を表示する

解答(1),(2)

【No,27(B)】配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 通気管末端の通気口は、外気取入れ口や窓等の開口部の上端より 600mm以上立ち上げる。

- 揚水管の水圧試験は、ポンプの全揚程に相当する2倍の圧力 (最小0.75MPa)とし、最小保持時間は60分とする。

- 強制循環式の上向き給湯配管の場合、給湯管と返湯管は、ともに先上り勾配とする。

- 冷凍機の冷水出口配管には、ストレーナを取り付ける。

過去問の解答を表示する

解答(3),(4)

【No,28(B)】ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- アングルフランジ工法では、低圧ダクトと高圧ダクトのダクトの吊り間隔は同じである。

- 低圧ダクトは、通常の運転時におけるダクト内圧が、-980Paから+980Paの範囲内で使用する。

- 亜鉛鉄板製スパイラルダクトは、亜鉛鉄板をらせん状に甲はぜ機械掛けしたもので、高圧ダクトには使用できない。

- 鋼板製の排煙ダクトと排煙機の接続は、原則として、たわみ継手等を介さずに、直接フランジ接合とする。

過去問の解答を表示する

解答(2),(3)

【No,29(B)】ボイラーの試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 蒸気ボイラーの試運転では、低水位燃焼遮断装置用の水位検出器の水位を上げることにより、バーナーが停止し、警報装置が作動することを確認する。

- 蒸気ボイラーの試運転では、火炎監視装置の前面をふさぎ、始動時の不着火、燃焼中の失火でバーナーが停止することを確認する。

- 温水ボイラーの試運転では、温水入口及び温水出口の弁を閉じて循環ポンプを起動する。

- 温水ボイラーの試運転では、缶体に水を張り、水高計により圧力を確認する。

過去問の解答を表示する

解答(1),(3)

1級管工事施工管理技士の過去問【まとめ】

1級管工事施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2026年度(令和8年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級管工事施工管理技士の過去問PDFは『1級管工事施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級管工事施工管理技士の勉強サポート【公式LINE】

公式LINEで、1級管工事施工管理技士の勉強のサポートをしています。

- 1級管工事施工管理技士検定について相談

- 2018年合格時に二次試験勉強に使用した暗記ノート

- 1級管工事合格アドバイスを適時配信

あくまでも個人的に行っている1級管工事施工管理技士のサポートなので、過度な期待やサービスを求められても対応できませんことご理解ください。