平成24年度の1級管工事施工管理技士の過去問と解答となります!

1級管工事施工管理技士の過去問【平成24年度】

1級管工事施工管理技士の平成24年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~14問A | 一般原論、電気・建築 | 14問中14問解答(必須) |

| No,15~37問A | 空調、給排水衛生 | 23問中12問解答(選択) |

| No,38~44問A | 機器材料、設計図書 | 7問中7問解答(必須) |

| No,01~17問B | 施工管理法 | 17問中17問解答(必須) |

| No,18~29問B | 関連法規 | 12問中10問解答(選択) |

《1級管工事の合格基準》

- 73問中60問を解答し『36問』以上に正解すること

で1級管工事施工管理技士の学科試験に合格となります。

【過去問】No,01~14問A 一般原論、電気・建築

問題番号No,1(A)からNo,14(A)までの14問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(A)】日射に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 大気中の透過率は、大気中に含まれる水蒸気よりも二酸化炭素の量に影響される。

- 日射により加熱された地表から放射される遠赤外線は、大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスに吸収される。

- 日射の熱エネルギーは、紫外線部よりも赤外線部及び可視線部に多く存在する。

- 大気を透過して直接地表に到達する日射を直達日射といい、大気中で散乱して地表に到達する日射を天空日射という。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,2(A)】温熱環境の評価に関する用語の説明として、適当でないものはどれか。

- 基礎代謝量とは、一定の条件のもとにおける生命保持のために必要な最低限の代謝量をいう。

- clo(クロ)とは、各作業強度に対する人体の消費熱量を示す単位である。

- エネルギー代謝率とは、作業時と安静時との代謝量の差を基礎代謝量で除した値をいう。

- met(メット)とは、人体の単位体表面積当たりの代謝量を示す単位である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,3(A)】排水の水質に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- CODは、水中に含まれる有機物質の量を示す指標として用いられ、微生物によって酸化分解される際に消費する酸素量で表される。

- SS とは、不溶性懸濁物質のことで、全蒸発残留物から溶解性残留物を除いたものである。

- ノルマルヘキサン抽出物質含有量は、水質汚濁の指標として用いられ、水中に含まれる油分等がノルマルヘキサンで抽出される量で表される。

- 窒素及びりんは、湖沼、海域等の閉鎖性水域における富栄養化の主な原因物質である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,4(A)】管路内の流体の流れに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 円管の直管部における摩擦損失は、流体の動圧に比例する。

- 管路内の流れを急に止めた場合に生じる圧力上昇は、流体の密度が大きいほど高くなる。

- 水平に置かれた管路の管径を縮小すると、流れの上流域よりも下流域のほうが静圧は低くなる。

- 管路内の流れは、レイノルズ数が臨界レイノルズ数より大きいときに層流で、小さいときに乱流となる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,5(A)】直管路の圧力損失に関する文中、 内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。

流体が直管路を流れるとき、 A のために流体摩擦が働き、運動を妨げる抵抗となって圧力損失を生じる。この圧力損失はダルシー・ワイスバッハの式により、管径に B することが知られている。

- 粘性 ―――― 比例

- 粘性 ―――― 反比例

- 慣性 ―――― 比例

- 慣性 ―――― 反比例

過去問の解答を表示する

解答(2)

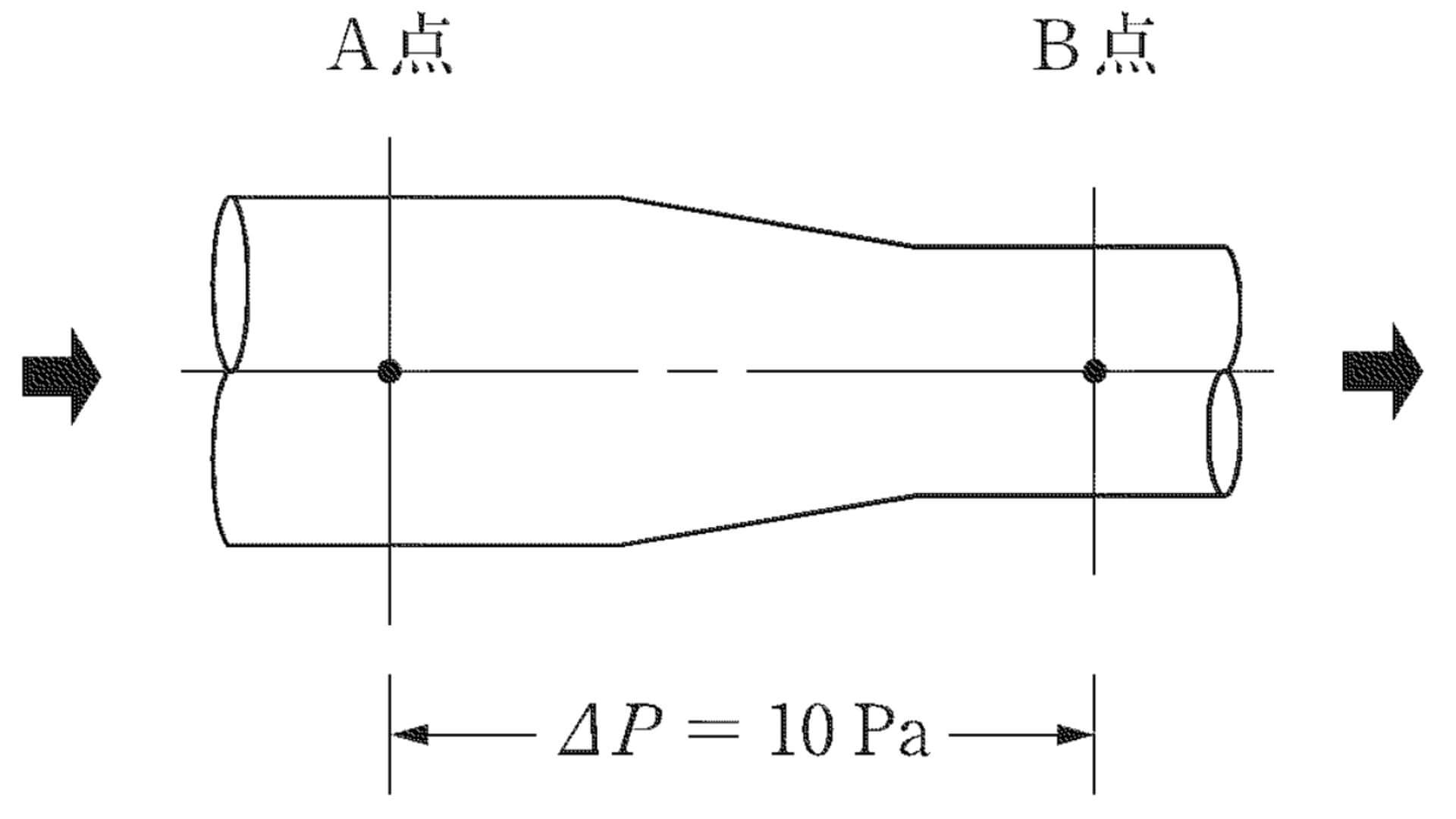

【No,6(A)】図に示す管路内を流体が流れる場合において、B点の流速の値として、適当なものはどれか。ただし、A点の全圧は90Pa、B点の静圧は30Pa、A点とB点との間の圧力損失は10Pa、流体の密度は1kg/m³とする。

- 7 m/s

- 9 m/s

- 10m/s

- 13m/s

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,7(A)】熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 気体の定容比熱と定圧比熱は、ほぼ同じ値である。

- 気体を断熱膨張させた場合、温度は低下する。

- 白金は、温度が高くなると電気抵抗が大きくなるので、温度計として利用される。

- 2種類の金属を接合した回路に電圧をかけると、一方の接点の温度が下がり、他方が上がるが、これをペルチェ効果という。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,8(A)】伝熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 単一固体内部における熱伝導による熱移動量は、その固体内の温度勾配に比例する。

- 自然対流は、流体温度の異なる部分の密度の差により、上昇流と下降流が起こることで生じる。

- 熱放射は、電磁波により伝達されるため、媒体を必要としない。

- 固体壁両側の流体間の熱通過による熱移動量は、固体壁の厚さに反比例する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

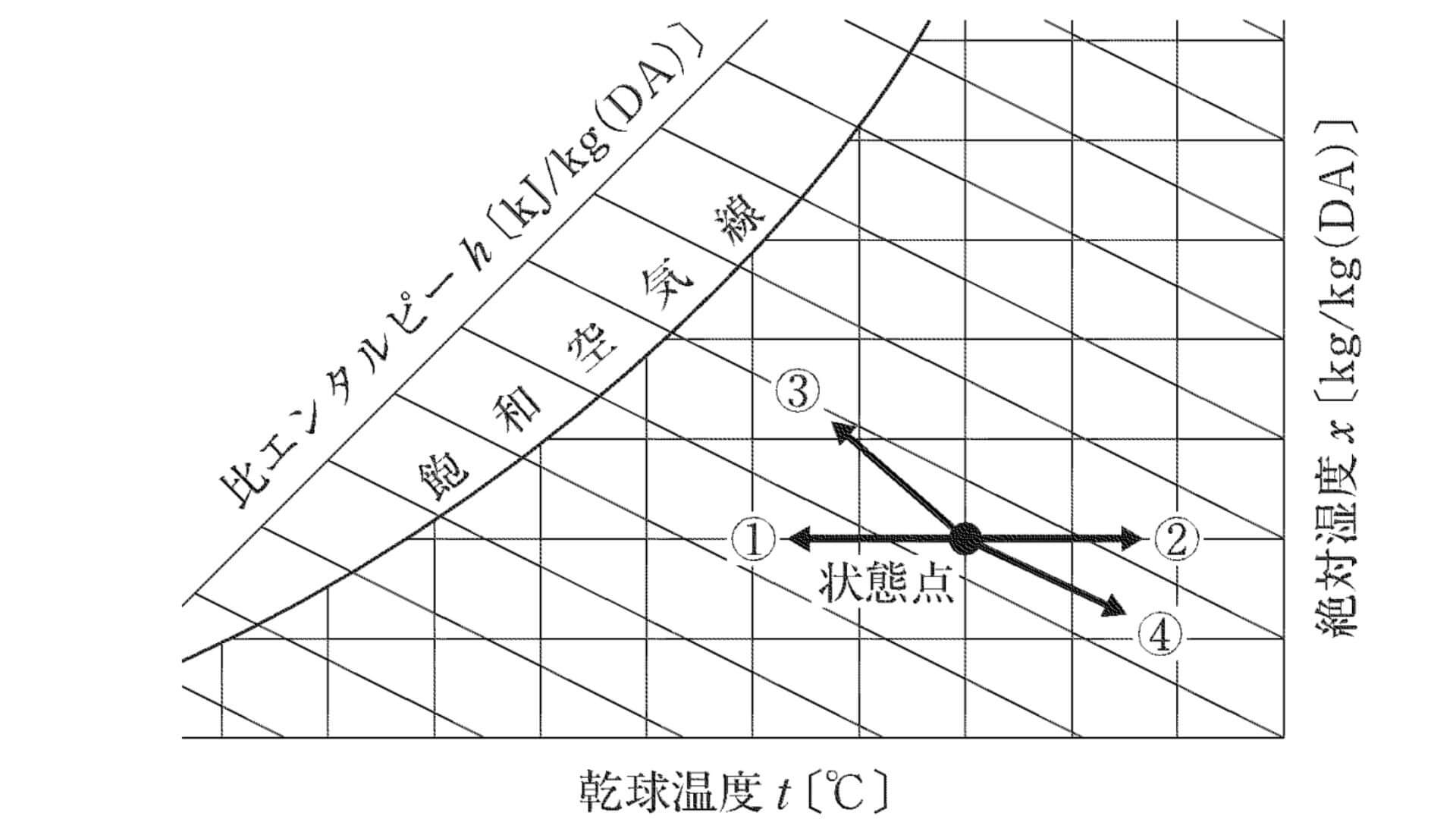

【No,9(A)】図に示す湿り空気線図における状態変化に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 除湿のない冷却は、状態点から湿り空気線図上の左へ、①の移動で示される。

- 加湿のない加熱は、状態点から湿り空気線図上の右へ、②の移動で示される。

- 蒸気スプレーによる加湿は、状態点から湿り空気線図上の左上へ、③の移動で示される。

- 液体吸収剤による除湿は、状態点から湿り空気線図上の右下へ、④の移動で示される。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,10(A)】金属材料の腐食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 一般に、水中で腐食しやすい金属は、イオン化傾向が小さい。

- 水中で異なる金属を接触させたときに、腐食する方が陽極である。

- 開放系配管における炭素鋼の腐食は、水の温度の上昇とともに80℃くらいまでは増大する。

- 水中における炭素鋼の腐食は、pH4以下になると急激に増大する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,11(A)】電動機のインバータ制御に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- インバータによる運転は、電圧波形にひずみを含むため、インバータを用いない運転よりも電動機の温度が高くなる。

- 高調波が発生するため、フィルター等による高調波除去対策が必要である。

- 三相かご形誘導電動機を使用することができる。

- 直入始動方式よりも始動電流が大きいため、電源設備容量を大きくする必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,12(A)】低圧屋内配線工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 金属管工事で、同一回路の電線は、同一の管内に収めて電磁的平衡を保った。

- CD管を天井内に直接転がして施設した。

- 金属管相互及び金属管とボックスの間には、ボンディングを施し、電気的に接続する。

- CD管はオレンジ色であるため、PF 管(合成樹脂製可とう管)と判別できる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,13(A)】鉄筋コンクリートの梁貫通孔に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 梁貫通孔は、梁のせん断強度の低下を生じさせる。

- 梁貫通孔は、梁せいの中心付近とし、その径の大きさは梁せいの1/3以下とする。

- 梁貫通孔の周囲は応力が集中するため、梁の上下の主筋の量を増やさなければならない。

- 梁貫通孔の径が梁せいの1/10以下で、かつ、150mm未満の場合は、補強筋を必要としない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,14(A)】鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 鉄筋のかぶり厚さは、土に接する部分や高熱を受ける部分を、その他の部分に比べて大きくする。

- 柱の鉄筋のかぶり厚さは、主筋の外側からコンクリートの表面までの最短距離をいう。

- スペーサーは、鉄筋のかぶり厚さを保つためのものである。

- 基礎において、捨てコンクリート部分は鉄筋のかぶり厚さに算入できない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,15~37問A 空調、給排水衛生

問題番号No,15(A)からNo,37(A)までの23問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,15(A)】建築計画に関する記述のうち、省エネルギーの観点から、適当でないものはどれか。

- 二重ガラス窓のブラインドは、二重ガラスの間に設置する。

- 建物平面が長方形の場合、長辺が南北面となるように配置する。

- 外壁面積に対する窓面積の比率を小さくする。

- 建物の平面形状は、短辺に対する長辺の比率をなるべく大きくする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,16(A)】空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 定風量単一ダクト方式は、各室間で時刻別負荷パターンが異なると、各室間で温湿度のアンバランスを生じやすい。

- 床吹出し方式は、冷房運転時における室の垂直方向の温度差がほとんど生じない。

- 変風量単一ダクト方式は、室の負荷の変動への対応が容易である。

- エアフローウィンドウ方式は、日射や外気温度による室内への熱の影響を小さくすることができる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,17(A)】変風量単一ダクト方式の自動制御において、制御する機器と検出要素の組合せのうち、関係の少ないものはどれか。

- 空気調和機のファン ――― リターンダクトの静圧

- 加湿器 ――――――――― 室内の湿度

- 冷温水コイルの制御弁 ―― 空気調和機出口空気の温度

- VAVユニット ――――― 室内の温度

過去問の解答を表示する

解答(1)

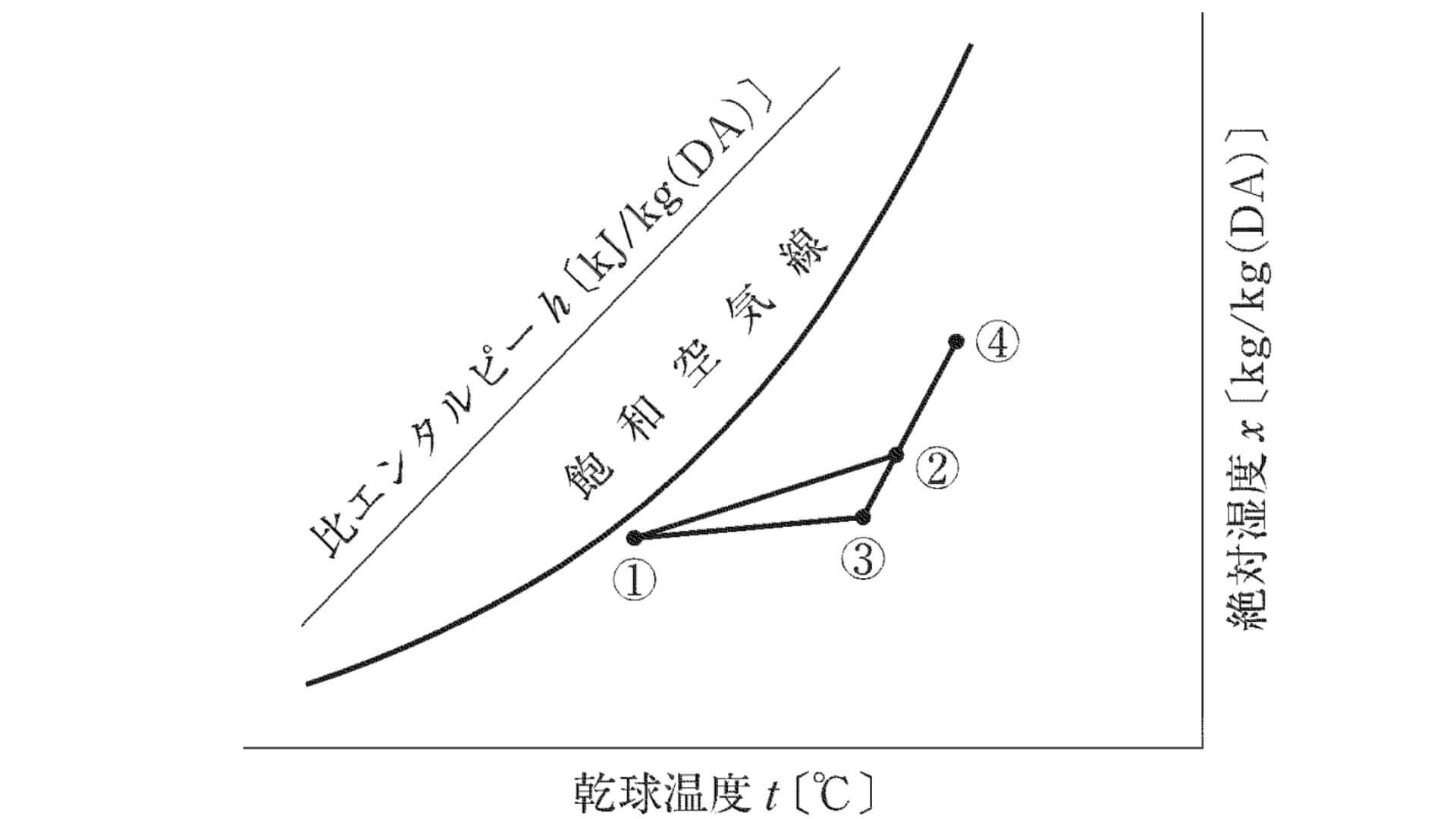

【No,18(A)】図に示す冷房時における定風量単一ダクト方式の湿り空気線図に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 点①は、実用的には相対湿度が90%の線上にとる場合が多い。

- 室内負荷は、点①と点③の比エンタルピー差と送風量の積から求めることができる。

- 室内冷房負荷の顕熱比が小さくなるほど、直線①―③の勾配は小さくなる。

- 点②は、コイル入り口の状態点であり、外気量が少なくなるほど点②は点③に近づく。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,19(A)】冷房負荷計算に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ガラス面からの熱負荷は、室内外の温度差によるガラス面通過熱負荷と、透過する太陽放射によるガラス面日射熱負荷に区分して計算する。

- 北側のガラス窓からの熱負荷には、日射の影響は考慮しない。

- 設計用外気温度には、一般に、TAC温度が使用される。

- 地中からの熱負荷は、一般に、考慮しない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,20(A)】氷蓄熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水蓄熱に比べて冷水温度が低いので、搬送エネルギーの低減が期待できる。

- 氷の融解潜熱を利用するため、水蓄熱に比べて蓄熱槽の設置スペースを少なくできる。

- 水蓄熱に比べて冷媒の蒸発温度が低いため、冷凍機成績係数(COP)が高くなる。

- 冷水温度が低いので、ファンコイルユニットの吹出口などで結露のおそれがある。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,21(A)】コージェネレーションシステムに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 受電並列運転(系統連系)は、コージェネレーションシステムによる電力を商用電力と接続して、一体的に供給する方式である。

- 燃料電池は、内燃機関を用いた発電方式に比べ、発電効率は低いが、騒音や振動が少なく、NOxの発生量も少ない。

- コージェネレーションシステムの計画においては、排熱を高温から低温に向けて順次多段階に活用するカスケード利用を行うよう配慮する。

- コージェネレーションシステムにおいて「電気事業法」上の「小出力発電設備」に該当するものは、電気主任技術者の選任が不要となる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

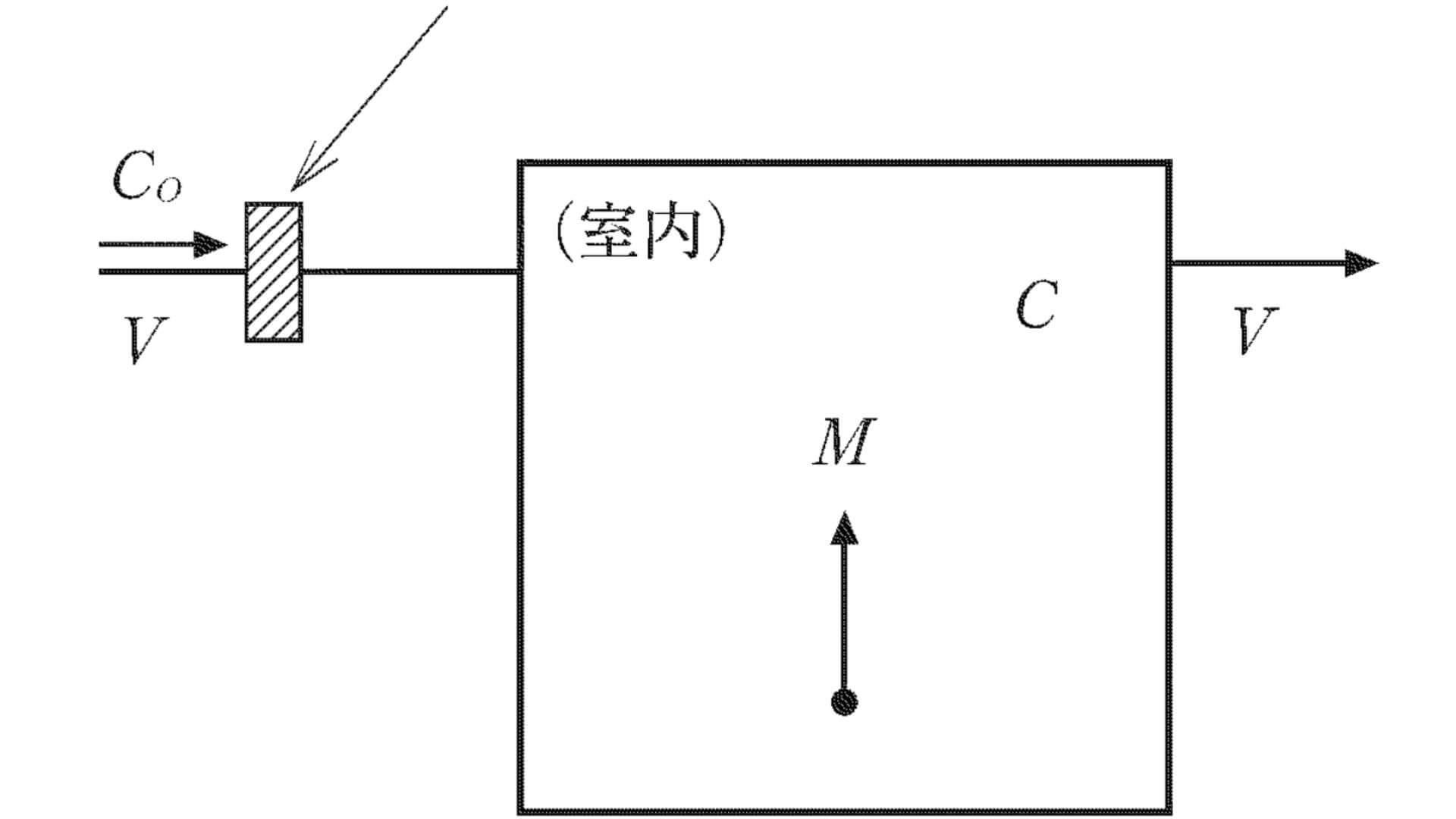

【No,22(A)】図のように空気清浄装置を介して外気で室の換気を行う場合、定常状態における換気量の計算式として、適当なものはどれか。

ここに、

V :換気量穐外気量〔m³/h〕

M :室内の汚染物質発生量〔mg/h〕

C :室内の汚染物質濃度〔mg/m³〕

Co :外気の汚染物質濃度〔mg/m³〕

η :空気清浄装置の汚染物質の捕集率

- V=M / C-(1+η)Co

- V=M / C+(1+η)Co

- V=M / C-(1-η)Co

- V=M / C+(1-η)Co

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,23(A)】換気に関する記述のうち、「建築基準法」上、適当でないものはどれか。

- 浮遊粉じんは、その濃度を超えても直ちに人の健康に有害であるということはないが、室内環境基準としては1.5mg/m³とされている。

- 二酸化炭素は、室内環境汚染の程度を示す指標として用いられ、室内環境基準としては1,000ppmとされている。

- 映画館や公会堂の居室には、国土交通大臣の認定を受けたものを除き、機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を設ける。

- 換気上有効な開口部としての窓は、引違い窓では窓面積の約半分が有効部分とみなされる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

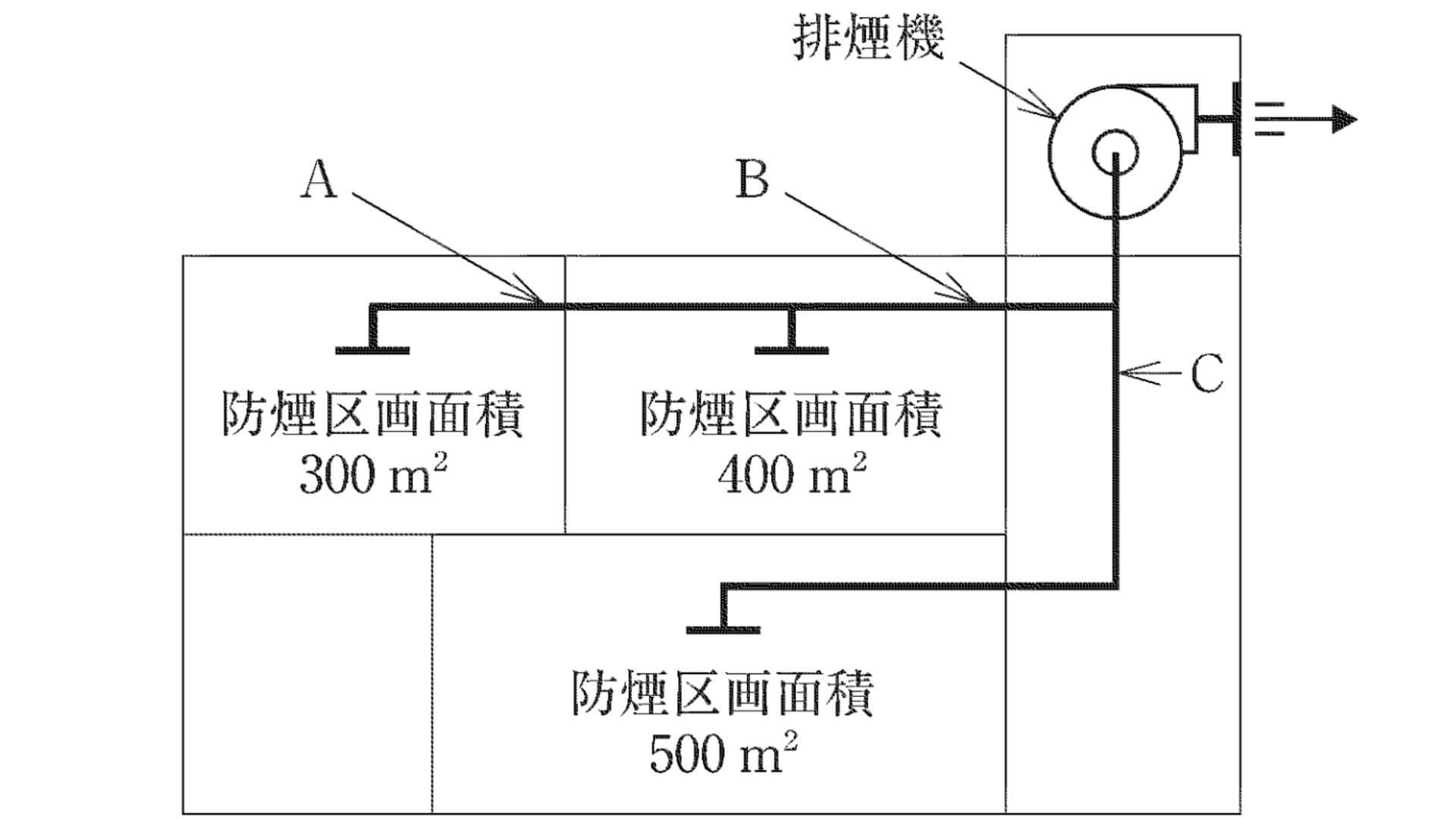

【No,24(A)】図に示す防煙区画からなる機械排煙設備において、各部が受け持つ必要最小風量として、「建築基準法」上、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「階及び全館避難安全検証法」によらないものとする。

- ダクトA部:18,000m³/h

- ダクトB部:42,000m³/h

- ダクトC部:30,000m³/h

- 排煙機 :42,000m³/h

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,25(A)】排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法上」の「階及び全館避難安全検証法及び「特殊な構造」によらないものとする。

- 天井高さが3m未満の室の壁面に設ける場合の排煙口の位置は、天井から80cm以内、かつ、防煙垂れ壁の下端より上部とする。

- 同一防煙区画に複数の排煙口を設ける場合は、排煙口の1つを開放することで他の排煙口を同時に開放する連動機構付きとする。

- 排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。

- 居室の防煙垂れ壁は、防火戸上部及び天井チャンバー方式を除き、その下端から天井までの距離が30cm以上になるように設ける。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,26(A)】上水道施設に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 導水施設は、取水施設から浄水施設までの施設をいい、自然流下式、ポンプ加圧式及び併用式がある。

- 凝集池は、凝集剤と原水を混和させる混和池と、混和池で生成した微小フロックを大きく成長させるフロック形成池から構成される。

- 緩速ろ過方式は、急速ろ過方式に比べて、濁度と色度の高い水を処理する場合に適している。

- 送水施設は、浄水場から配水池までの施設をいい、送水するためのポンプ、送水管などで構成される。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,27(A)】下水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、公示された下水の処理を開始すべき日から5年以内に水洗便所に改造しなければならない。

- 雨水を排除すべき排水設備は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

- 下水道本管に取付管を接続する場合は、他の取付管から1m以上離す。

- 軟弱地盤等において、マンホールと管きょとの不同沈下が想定される場合には、接続部分に可とう性をもたせる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,28(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 大便器の器具給水負荷単位は、洗浄弁方式よりロータンク方式のほうが大きい。

- 人員による時間平均予想給水量は、人員による1日予想給水量を1日平均使用時間で除したものである。

- 受水タンクを設ける場合の高置タンクの容量は、一般に、時間最大予想給水量に0.5から1を乗じた容量とする。

- 受水タンクの容量は、1日予想給水量の1/2程度とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,29(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 大気圧式バキュームブレーカは、常時水圧のかかっている箇所で、器具のあふれ縁より上部に設置する。

- 洗車場の水栓は、ホースを設置して使用するため、バキュームブレーカ付きとした。

- 高さ60mのオフィスビルでは、給水圧力が400kPaを超えないように系統を高層階と低層階に分けた。

- 大便器洗浄弁の必要給水圧力は、通常用いられるもので70kPaである。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,30(A)】給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 瞬間湯沸器を複数台ユニット化し、大能力を出せるようにしたマルチタイプのものがある。

- 密閉式膨張タンクを設けた場合は、配管系の異常圧力上昇を防止するための安全装置は不要である。

- 中央式給湯管の循環湯量は、一般に、給湯温度と返湯温度の差並びに循環経路の配管及び機器からの熱損失より求める。

- 給湯管は、配管内のエアを排除してから循環させる下向き供給方式とした。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,31(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 通気立て管を最高位の器具のあふれ縁より150mm以上高い位置で伸頂通気管に接続した。

- 管径65mmの間接排水管の最小排水口空間を150mmとした。

- インバート桝の上流側管底と下流側管底との間に、20mm程度の落差を設けた。

- トラップ付手洗器の排水管と、実験流しの排水管をトラップ機能のあるプラスタ阻集器に接続した。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,32(A)】掃除口に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 管径150mmの排水横主管に掃除口を30mごとに取り付けた。

- 10階建て集合住宅の排水立て管の最上部及び途中に掃除口を取り付けた。

- 管径75mmの排水管に取り付ける掃除口のサイズを65mmとした。

- 排水の流れと反対又は直角方向に開口するように掃除口を取り付けた。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,33(A)】排水トラップに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- SトラップやPトラップは、サイホン式トラップでトラップ内の自掃作用がある。

- ドラムトラップは、サイホン式トラップに比べて脚断面積比が大きいので、破封しにくい。

- トラップの深さ(封水深)は、50mm未満とする。

- 器具排水口からトラップウェアまでの鉛直距離は600mm以下とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,34(A)】不活性ガス消火設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 消火の原理は、不活性ガスを放出し、主として酸素の容積比を低下させ、窒息効果により消火するものである。

- 貯蔵容器は、防護区画以外の場所で、温度40℃以下で温度変化が少なく、直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設ける。

- 全域放出方式又は局所放出方式に附置する非常電源は、当該設備を有効に10分間作動できる容量以上とする。

- 不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,35(A)】ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 液化天然ガス(LNG)には、通常、一酸化炭素が含まれていない。

- 都市ガスの種類は、燃焼速度及びウォッベ指数により分類される。

- 3階以上の共同住宅にガス漏れ警報器を設置する場合、液化天然ガス(LNG)を主体とする都市ガスの検知部は、周囲温度又はふく射温度が50℃以上になるおそれのある場所には設けてはならない。

- 供給ガスの発熱量は、一般に、低発熱量で表示する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,36(A)】流入水及び放流水の水量、BOD濃度が下表の場合、合併処理浄化槽のBOD除去率として、適当なものはどれか。

| 排水の種類 | 水量(m³/日) | BOD濃度(mg/L) | |

|---|---|---|---|

| 流入水 | 便所の汚水 | 60 | 250 |

| 雑排水 | 240 | 150 | |

| 放流水 | 300 | 17 | |

- 0.8

- 0.85

- 0.9

- 0.95

過去問の解答を表示する

解答(3)

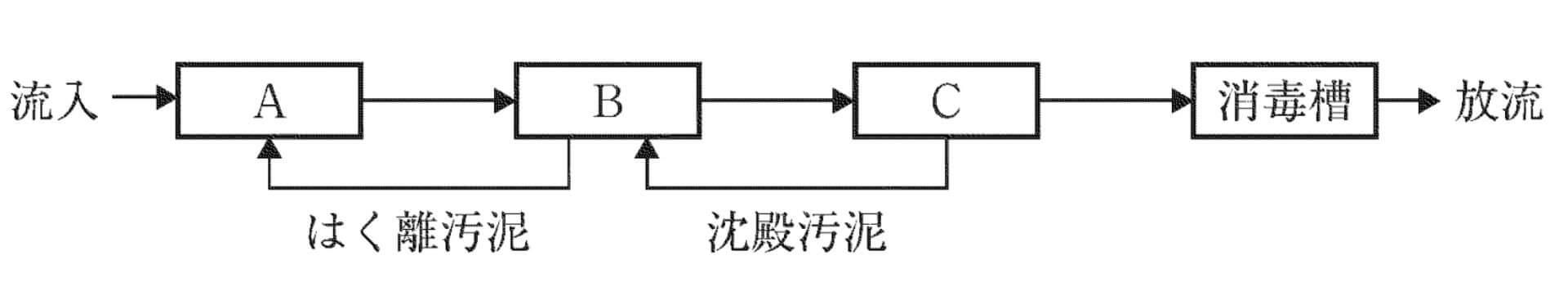

【No,37(A)】浄化槽の構造方法を定める告示に示された処理対象人員が30人以下の嫌気ろ床接触ばっ気方式のフローシート中、内に当てはまる槽の名称の組合せとして、適当なものはどれか。

- 接触ばっ気槽 ―― 嫌気ろ床槽 ――― 沈殿槽

- 嫌気ろ床槽 ――― 接触ばっ気槽 ―― 沈殿槽

- 嫌気ろ床槽 ――― 沈殿槽 ――――― 接触ばっ気槽

- 沈殿槽 ――――― 接触ばっ気槽 ―― 嫌気ろ床槽

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,38~44問A 機器材料、設計図書

問題番号No,38(A)からNo,44(A)までの7問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,38(A)】ボイラに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 鋳鉄製の温水ボイラの最高使用圧力は、0.5MPaである。

- 真空式温水発生機本体内の圧力は、大気圧以下である。

- 炉筒煙管ボイラは、保有水量が多いので予熱時間が長い。

- 炉筒煙管ボイラは、小型貫流ボイラに比べて、高度な給水処理が必要である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

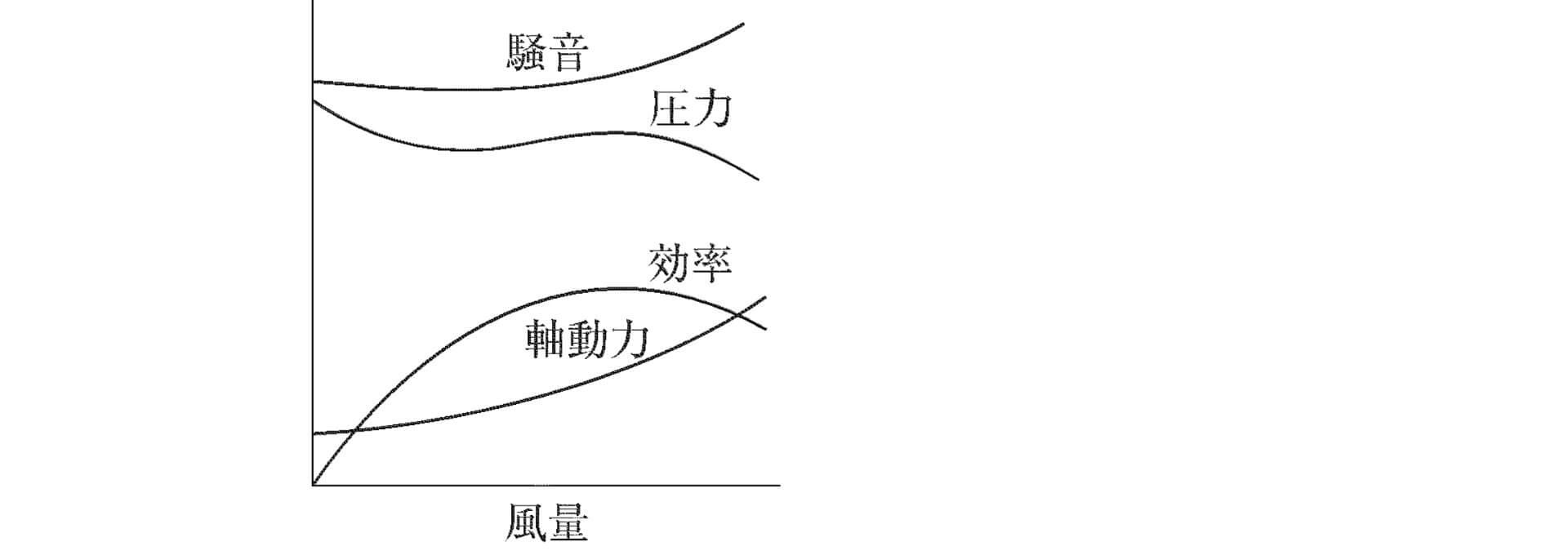

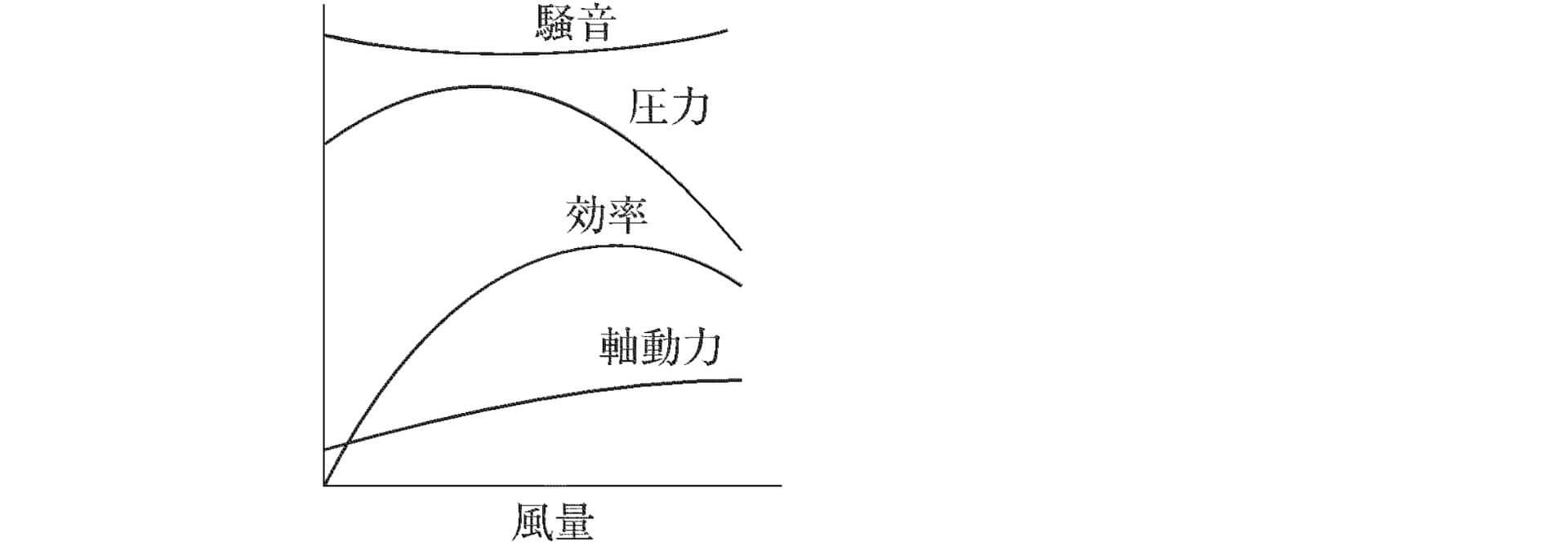

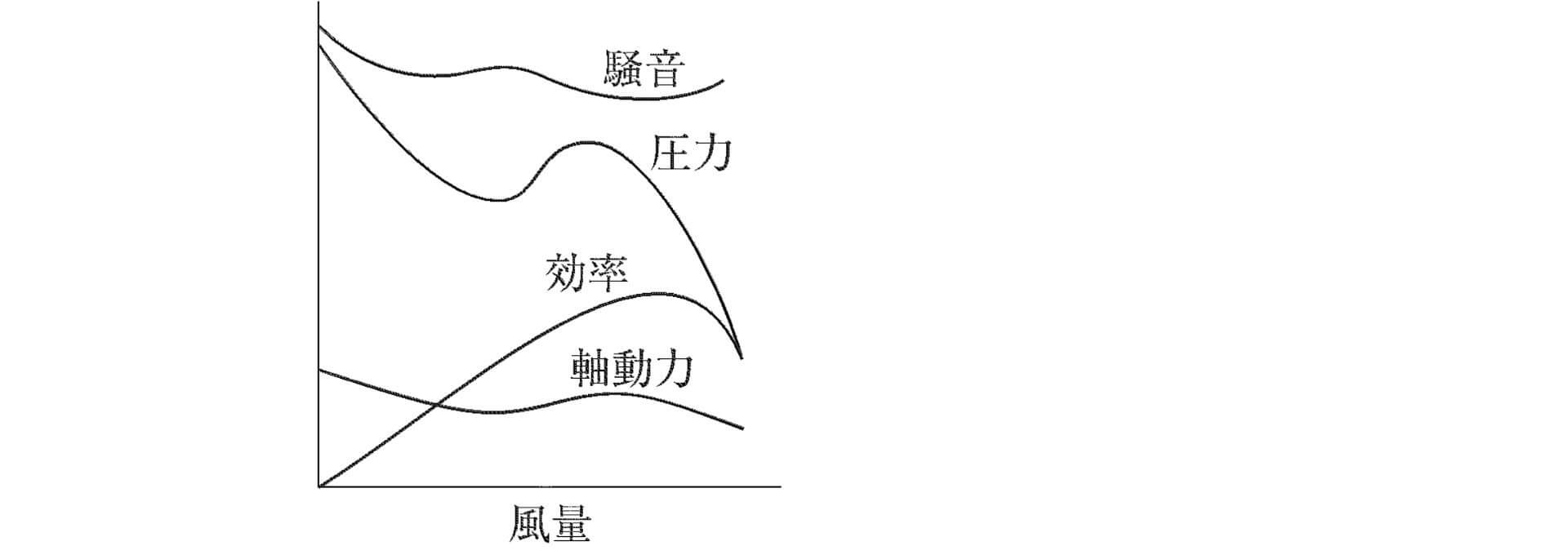

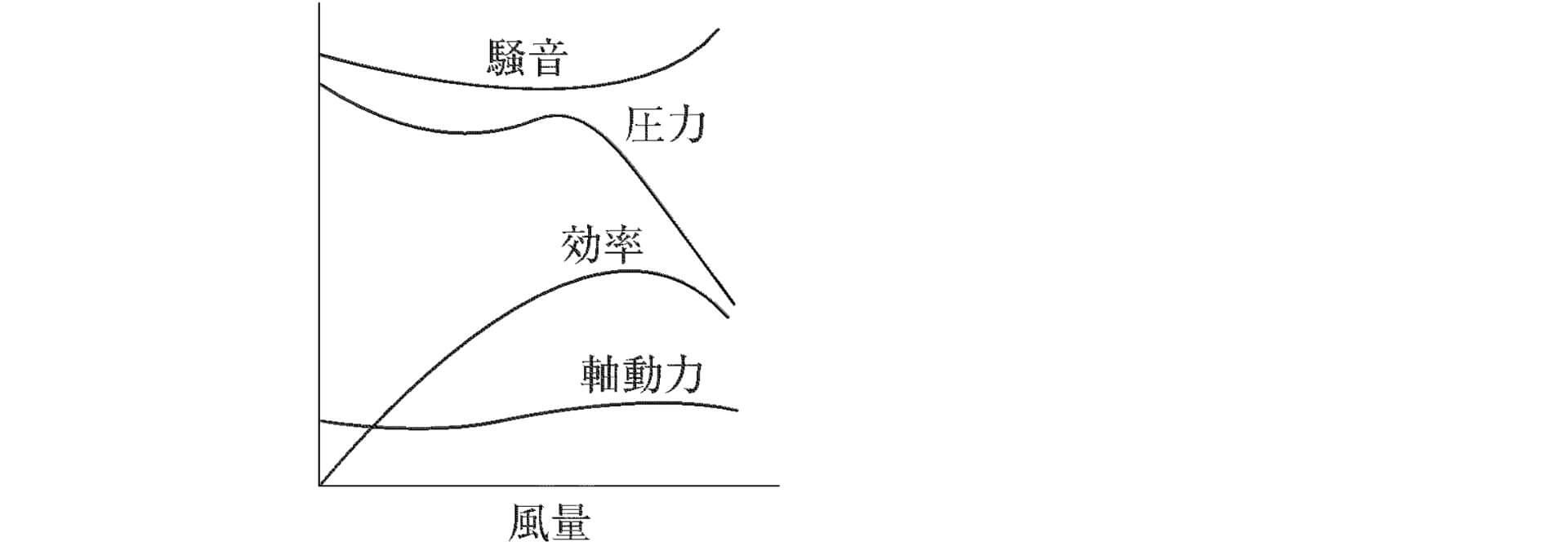

【No,39(A)】多翼送風機の特性曲線図として、適当なものはどれか。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,40(A)】冷却塔に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷却水系におけるスケールは、ほとんどが炭酸カルシウムである。

- 密閉式冷却塔は、開放式冷却塔に比べて風量が多くなり、騒音が大きい。

- 冷却塔の微小水滴が、気流によって塔外へ飛散することをキャリオーバという。

- 冷却塔の入口水温と外気の湿球温度の差をレンジという。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,41(A)】配管付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 仕切弁は、流体の通路を垂直に遮断する構造で、半開の状態で使用すると弁体の背面に渦流を生じ、振動を生ずることがある。

- 玉形弁は、リフトが小さいので開閉時間が速く、仕切弁に比べて流体抵抗が小さい。

- 定水位調整弁は、パイロット管の圧力が低くなると、弁が開きメイン管より給水が行われるもので、受水タンクの外側で保守の容易な場所に設ける。

- スモレンスキー逆止め弁は、リフト逆止め弁にばねと案内傘を内蔵した構造で、高揚程の揚水ポンプの吐出し側の配管立ち上がり部に使用される。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,42(A)】ダクト及びダクト付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 内面に吸音材を張ったダクトは、高周波数よりも低周波数の騒音に対する消音効果が大きい。

- 低圧ダクトは、常用圧力において、正圧、負圧ともに500Pa以内で使用する。

- ノズル形吹出口は、到達距離を長くとれ、騒音値も比較的小さい。

- 誘引作用の大きい吹出口は、吹出し温度差を大きくとることができる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,43(A)】「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 受注者は、設計図書に基づいて請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出する。

- 発注者は完成検査に当たって、必要と認められる理由を受注者に通知した上で、工事目的物を最小限度破壊して検査できる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、発注者の負担とする。

- 完成検査合格後、発注者は、受注者から請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

- 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,44(A)】配管材料とその記号(規格)の組合せのうち、関係のないものはどれか。

- 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(外面一次防せい塗装) ――― SGP―PA(JWWA)

- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――――――――――――――― D―VA(WSP)

- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(耐衝撃性) ――――――――――――― HIVP(JIS)

- 水配管用亜鉛めっき鋼管 ――――――――――――――――――――― STPG(JIS)

過去問の解答を表示する

解答(4)

【過去問】No,01~17問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,17(B)までの17問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】工事の申請・届出書類と提出先の組合せとして、適当でないものはどれか。

- 道路法の道路占用許可申請書 ――――――――――――― 道路管理者

- 労働安全衛生法の小型ボイラー設置報告書 ――――――― 労働基準監督署長

- 騒音規制法の特定施設設置届出書 ――――――――――― 都道府県知事

- 消防法の指定数量以上の危険物貯蔵所設置許可申請書 ―― 市町村長又は都道府県知事

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,2(B)】工事の契約後から引渡しまでの業務に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 着工前の業務には、工事組織の編成、仮設計画の作成、実行予算書の作成がある。

- 施工中の業務には、諸官庁への申請・届出、機器製作図の作成、総合工程表の作成がある。

- 完成時の業務には、試運転調整、完成図の作成、取扱い説明書の作成がある。

- 引渡し時の業務には、装置の概要説明及び運転指導、設計関係事項の説明、保守点検事項の説明がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,3(B)】工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 曲線式工程表のバナナ曲線は、全体工事を出来高累計曲線で管理するもので、工程が上方許容限界曲線と下方許容限界曲線の間にあるように管理するためのものである。

- ネットワーク工程表において、クリティカルパス上の各イベントにおける最早開始時刻と最遅完了時刻は、同時刻である。

- バーチャート工程表は、縦軸に各作業名を記述し、各作業の着手日と終了日の間を棒線で示すもので、各作業の工期に対する影響の度合いが分かりやすい。

- タクト工程表は、高層建物で、同一作業を1フロアなどの工区ごとに繰り返して行う場合に、繰返し作業を効率よく行うために作成される。

過去問の解答を表示する

解答(3)

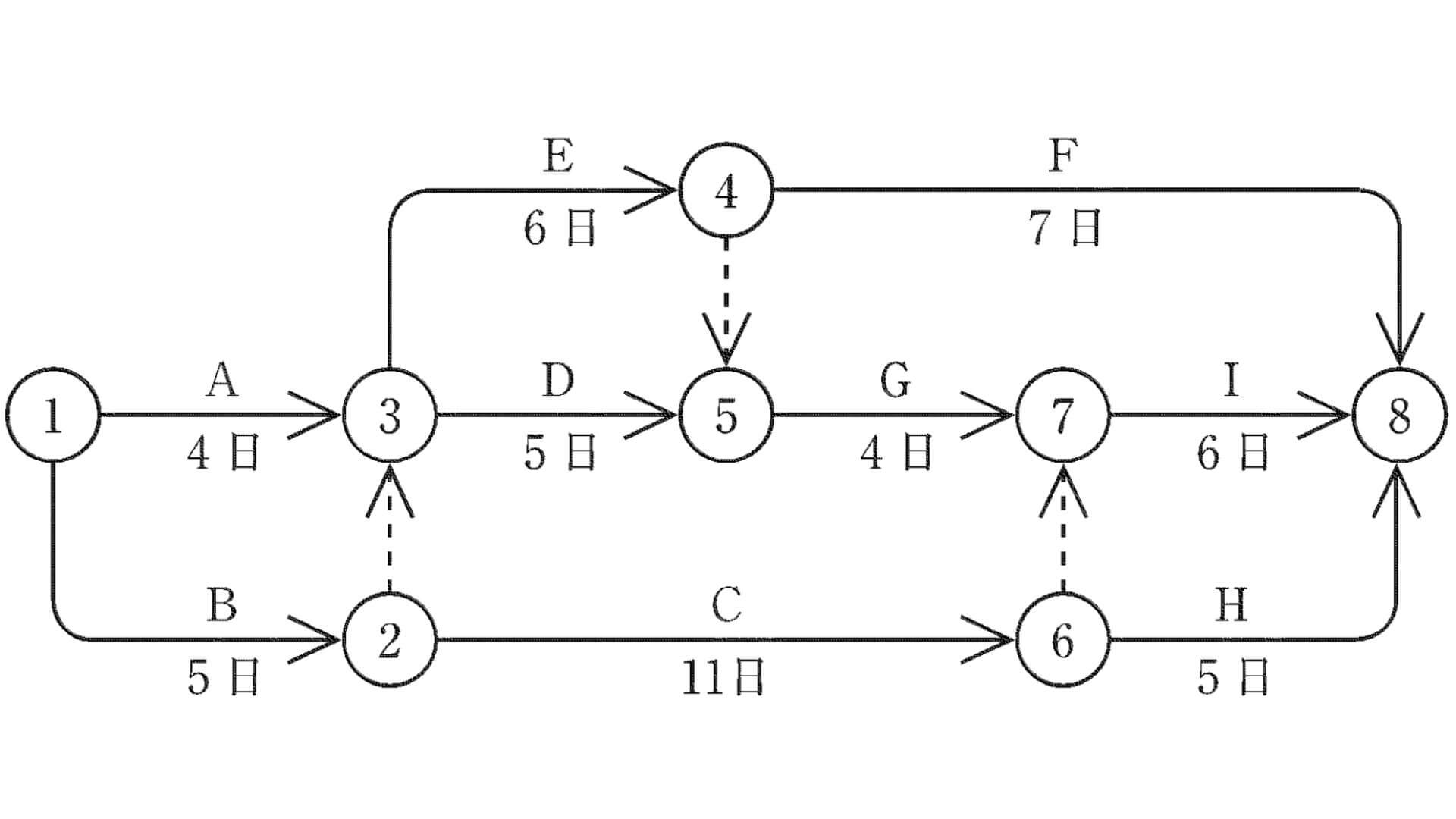

【No,4(B)】図に示すネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- クリティカルパスは、①→②→⑥→⑦→⑧である。

- 作業Bと作業Iのフリーフロートは、同じである。

- 作業Cのトータルフロートは、0である。

- 作業Fの最遅開始時刻は、14日である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,5(B)】品質管理で用いられる統計的手法に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 特性要因図は、「魚の骨」とも呼ばれるもので、不良とその原因が体系的にわかる。

- ヒストグラムは、「柱状図」とも呼ばれるもので、データの全体分布や概略の平均値がわかる。

- 散布図は、グラフに点をプロットしたもので、点の分布状態より2つのデータの相関関係がわかる。

- パレート図は、データをプロットして結んだ折れ線と管理限界線により、データの時間的変化や異常なばらつきがわかる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,6(B)】品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 品質管理を行うことによる効果には、手直しの減少、工事原価の低減などがある。

- 品質管理には、施工図の検討、機器の工場検査、装置の試運転調整などがある。

- 抜取検査は、不良品の混入が許されない製品を、安価に検査する場合に適用する。

- 全数検査は、大型機器、防災機器や直ちに取替えが困難な機器について適用する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,7(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 安全施工サイクルとは、安全朝礼から始まり、安全ミーティング、安全巡回、工程打合せ、片付けまでの1日の活動サイクルのことである。

- リスクアセスメントとは、建設現場に潜在する危険性又は有害性を洗い出し、それによるリスクを見積もり、その大きいものから優先してリスクを除去、低減する手法である。

- ツールボックスミーティングとは、関係する作業者が作業開始前に集まり、その日の作業、安全等について話合いを行うことで、職場安全会議とも呼ばれている。

- 重大災害とは、業務上、労働者が死亡又は休業が4日以上となる負傷をした災害事故で、労働基準監督署に速報しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

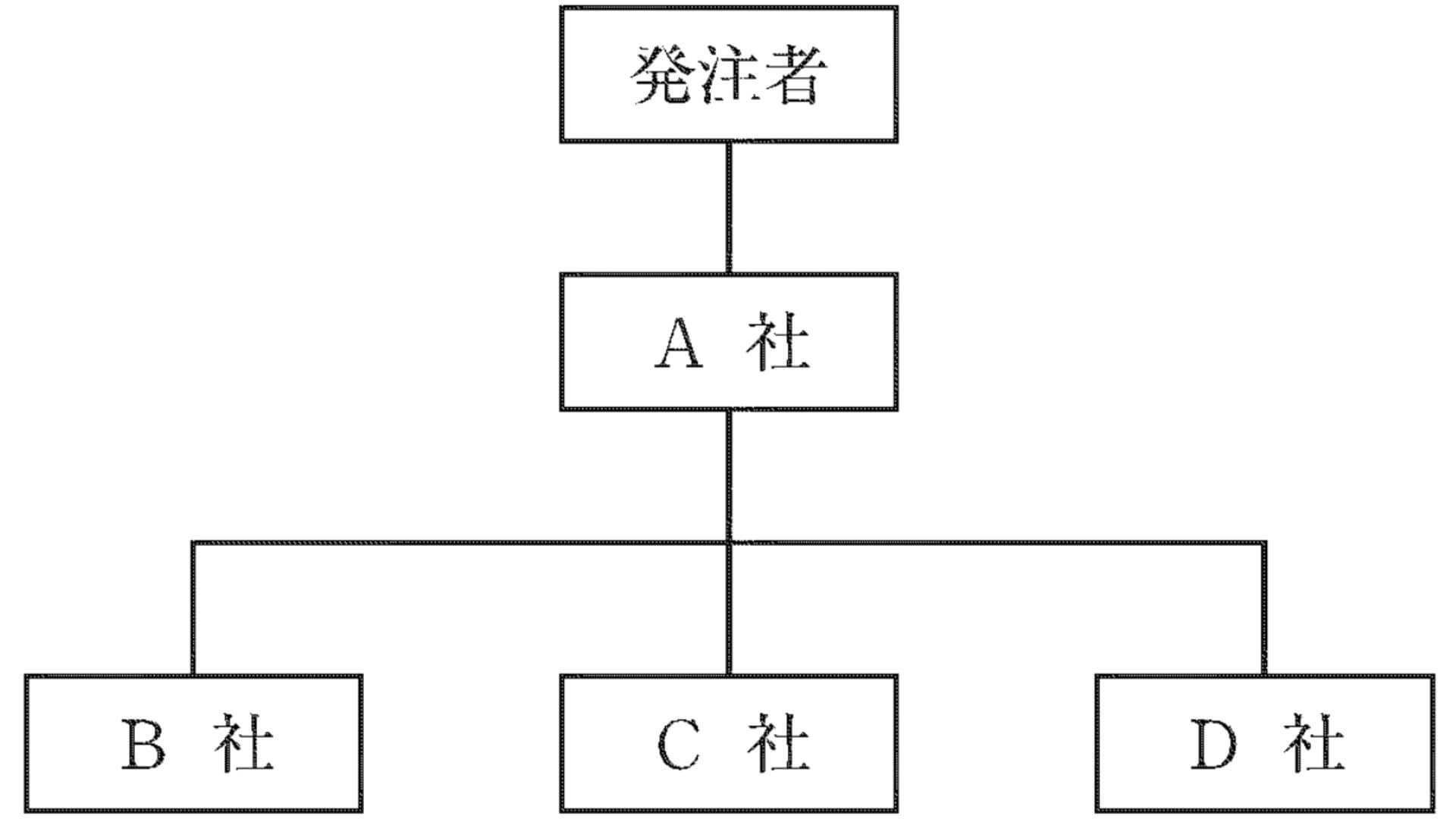

【No,8(B)】図に示す、元請と下請が混在して、常時50人以上の労働者が作業を行う建設現場の安全衛生管理体制において、A社及びB社が選任しなければならない者の組合せのうち、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

- 総括安全衛生管理者 ――― 安全衛生推進者

- 総括安全衛生管理者 ――― 安全衛生責任者

- 元方安全衛生管理者 ――― 安全衛生推進者

- 元方安全衛生管理者 ――― 安全衛生責任者

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(B)】機器の基礎及びアンカーボルトに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 基礎に多量のコンクリートを打設する場合、レディーミクストコンクリートを使用し、呼び強度は21N/mm² とする。

- 大型直だき吸収冷温水機の基礎は、コンクリートの打込み後、適切な養生を行い、10日経過した後に機器を据え付ける。

- L形アンカーボルトは、J形及びヘッド付アンカーボルトに比べて、許容引抜き荷重が大きい。

- あと施工アンカーボルトにおいては、接着系アンカーは、下向き取付けの場合、金属拡張アンカーに比べて、許容引抜き荷重が大きい。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,10(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 真空又は窒素加圧の状態で据え付けられた冷凍機は、機内を大気に開放した後、配管を接続する。

- 冷却塔の補給水口の高さは、ボールタップを作動させるため、高置タンクの低水位より3mの落差が確保できる位置とする。

- ユニット形空気調和機は、コンクリート基礎の上に防振ゴムパッドを敷き、水平に据え付ける。

- 飲料用受水タンクは、コンクリート製の独立基礎の上に鋼製架台を介して、水平、かつ、底面の高さが600mm以上になるよう堅固に固定する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,11(B)】配管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 揚水ポンプの吸込管は、揚水ポンプに向かって1/50~1/100の上り勾配とした。

- 揚水管の試験圧力は、揚水ポンプの全揚程に相当する圧力とした。

- 管径200mmの屋外排水管の直管部に、排水桝を24mの間隔で設けた。

- パッケージ形空気調和機の冷媒管のフラッシング及び気密試験に、窒素ガスを使用した。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,12(B)】配管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 空気調和機の冷温水管の接続は、流入はコイル上部、流出はコイル下部となるようにした。

- 空気調和機の冷温水量を調節する電動三方弁は、冷温水管の返り管側に設けた。

- 冷温水管の自動空気抜き弁は、配管頂部で管内が正圧になる場所に取り付けた。

- 空気調和機のドレン管に、送風機の全圧以上に相当する排水トラップの深さ(封水深)をもった空気調和機用トラップを設けた。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,13(B)】ダクトの施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- アングルフランジ工法ダクトは、フランジ部の鉄板の折返しを5mm以上とする。

- 共板フランジ工法ダクトは、天井内の横走りダクトの吊り間隔をアングルフランジ工法ダクトより短くしなければならない。

- 亜鉛鉄板製の排煙ダクトは、角の継目にピッツバーグはぜを用いてはならない。

- 送風機の吐出し口直後にエルボを取り付ける場合、吐出し口からエルボまでの距離は、送風機の羽根径の1.5倍以上とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,14(B)】ダクト及びダクト付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 亜鉛鉄板製円形スパイラルダクトは、亜鉛鉄板を螺旋状に甲はぜ機械掛けしたもので、高圧ダクトにも使用できる。

- シーリングディフューザ形吹出口は、冷房時には、冷房効果をあげるため、中コーンを下げる。

- 防火ダンパの温度ヒューズの作動温度は、一般系統用は72℃程度、厨房排気系統用は120℃程度とする。

- 最上階、屋上等を横走りする主ダクトに耐震支持を必要とする場合は、20m以内に1箇所、形鋼振止め支持を設ける。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,15(B)】保温に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- グラスウール保温材の24K、32Kなどの表示は、保温材の耐熱温度を表すもので、数値が大きいほど耐熱温度が高い。

- ポリエチレンフォーム保温材は、水にぬれた場合でも、グラスウール保温材に比べ熱伝導率の変化が小さい。

- 事務室天井内の冷水管をグラスウール保温材で保温する場合の施工順序は、1.保温筒、2.鉄線、3.ポリエチレンフィルム、4.アルミガラスクロスとする。

- ステンレス鋼板(SUS304)製貯湯タンクは、エポキシ系塗装により保温材と絶縁する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,16(B)】機器の試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 揚水ポンプは、高置タンクの減水警報を発報させて、停止することを確認する。

- 冷凍機は、冷水ポンプ、冷却水ポンプ及び冷却塔が起動した後、起動することを確認する。

- 排水ポンプは、排水槽の満水警報を発報させて、ポンプ2台が同時運転することを確認する。

- 温水ボイラは、火炎監視装置(フレームアイ)と火炎の間を遮断して、バーナが停止することを確認する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,17(B)】防振に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 金属ばねは、高い強制振動数に対して、サージングを起こすことがある。

- 防振ゴムは、一般に、金属ばねに比べて、ばね定数が小さい。

- 振動伝達率は、防振架台に載せる機器の重量が大きくなると、小さくなる。

- 防振ゴムは、垂直方向だけでなく、水平方向も防振性能を発揮できる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,18~29問B 関連法規

問題番号No,18(B)からNo,29(B)までの12問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,18(B)】移動式クレーンに関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)に労働者を就かせるとき、当該業務に関する安全のための特別の教育を行った。

- 移動式クレーンの自主検査の結果を記録し、これを3年間保存した。

- アウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、転倒を防止するための鉄板の上にアウトリガーを最大限に張り出して作業を行った。

- 移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーン検査証を、当該作業の現場事務所に備え付けておいた。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,19(B)】工事現場の安全管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 特定元方事業者は、関係請負人を含めた労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、毎週少なくとも1回、作業場所の巡視を行なわなければならない。

- 切削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

- 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を保つための換気に、純酸素を使用してはならない。

- 架設通路において、墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すり、中さん等を設けなければならない。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を臨時に取りはずすことができる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,20(B)】次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

- 労働時間外の労働には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、深夜労働又は法に定める休日の労働ではなく、かつ、延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えないものとする。

- 使用者が、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存しなければならない期間は、2年である。

- 使用者と労働者が対等な立場で決定した労働契約であっても、労働基準法に定める基準に達しない労働条件の部分については無効である。

- 使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。ただし、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合にはこの限りではない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,21(B)】建築の確認の申請に関する記述のうち、「建築基準法」上、正しいものはどれか。

- 建築物でない工作物として設ける高さ6mの高架水槽については、建築の確認の申請をしなければならない。

- 工事現場に仮設として設ける2階建ての事務所については、建築の確認の申請をしなくてもよい。

- 延べ面積が1,000m²の既存の劇場に設けるエレベーターについては、建築の確認の申請をしなくてもよい。

- 機械室内の設備機器や建築物内の配管全体を更新する工事については、建築の確認の申請をしなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,22(B)】建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線より10m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。

- 延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。

- 屋上部分に設けた空調機械室で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。

- 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、地階である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,23(B)】建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

- 管工事業を営もうとする者は、工事一件の請負代金の額が500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、二以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

- 発注者から直接管工事を請け負い、下請代金の総額が3,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

- 国、地方公共団体又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者である管工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

- 管工事業の許可を受けている者は、管工事を請け負う場合においては、当該管工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,24(B)】元請負人の義務に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

- 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

- 元請負人は、下請負人が請け負った建設工事を検査し、その完成を確認した後、その建設工事を請け負った下請負人が申し出たときは、申し出の日から30日以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

- 特定建設業者は、発注者から直接管工事を請け負った場合において、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が3,000万円以上になるときは、当該工事について、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

- 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法などを定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,25(B)】スプリンクラー設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は除く。

- 劇場の舞台に設けるスプリンクラーヘッドは、閉鎖型としなければならない。

- 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、給排気用ダクト等でその幅又は奥行が1.2mを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にも設けなければならない。

- 未警戒となる部分に設ける補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の未警戒となる各部分からホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けなければならない。

- 消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に、双口形の送水口を設置しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,26(B)】1号屋内消火栓設備のポンプを用いる加圧送水装置に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- 締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設ける。

- 屋内消火栓のノズルの先端における放水圧力が1.0MPaを超えないための措置を講ずる。

- 定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設ける。

- ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における設置個数(設置個数が2を超える場合は2とする)に150L/minを乗じて得た量以上の量とする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,27(B)】機器の設置又は配管における作業と必要な資格等の組合せのうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

- 液化石油ガス設備工事におけるガス栓の接続作業 ―― 液化石油ガス設備士

- 高所作業車を用いる作業 ――――――――――――― 作業指揮者

- 消防用設備等の工事 ――――――――――――――― 乙種消防設備士

- 小型浄化槽の設置工事 ―――――――――――――― 浄化槽設備士

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,28(B)】廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 工作物の除去に伴って発生した金属くず、コンクリートの破片を事業者が自ら処理施設へ運搬する場合には、産業廃棄物運搬の業の許可を必要としない。

- 建築物における石綿建材除去事業で生じた飛散するおそれのある石綿保温材は、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。

- 産業廃棄物の運搬を委託する場合は、産業廃棄物の種類及び数量、運搬の最終目的地の所在地等が記載された書面により委託契約をしなければならない。

- 再生利用する産業廃棄物のみの運搬を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬を委託する場合も、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,29(B)】建設廃棄物の再資源化に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 対象建設工事受注者は、その一部を下請けに出す場合においては、当該下請業者に対して対象建設工事を着手するに当たり都道府県知事等に届け出られた事項を告げなければならない。

- 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の5日前までに、都道府県知事等に届け出なければならない。

- 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、完了した年月日、要した費用等について発注者に報告しなければならない。

- 分別解体等に伴って生じた木材については、再資源化施設が工事現場から50km以内にない場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

1級管工事施工管理技士の過去問【まとめ】

1級管工事施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2026年度(令和8年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級管工事施工管理技士の過去問PDFは『1級管工事施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級管工事施工管理技士のおすすめの問題集

1級管工事施工管理技士の試験勉強に役立つおすすめの過去問集を紹介します!

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第一次検定問題解説集』

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第二次検定問題解説集』

を購入すれば、1級管工事施工管理技士に合格できる知識を習得可能となります。

1級管工事施工管理技士の一次検定の定番中の定番である本書は、10年分の過去問が網羅的に解説されており一次検定の過去問の理解ができる過去問題集となっています。

1級管工事施工管理技士の二次検定の問題集は好みの分かれるところですが、一次検定を地域開発研究所の過去問題集で勉強しているなら継続して、地域開発研究所の過去問集が使いやすいでしょう。