平成23年度の1級管工事施工管理技士の過去問と解答となります!

1級管工事施工管理技士の過去問【平成23年度】

1級管工事施工管理技士の平成23年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~14問A | 一般原論、電気・建築 | 14問中14問解答(必須) |

| No,15~37問A | 空調、給排水衛生 | 23問中12問解答(選択) |

| No,38~44問A | 機器材料、設計図書 | 7問中7問解答(必須) |

| No,01~17問B | 施工管理法 | 17問中17問解答(必須) |

| No,18~29問B | 関連法規 | 12問中10問解答(選択) |

《1級管工事の合格基準》

- 73問中60問を解答し『36問』以上に正解すること

で1級管工事施工管理技士の学科試験に合格となります。

【過去問】No,01~14問A 一般原論、電気・建築

問題番号No,1(A)からNo,14(A)までの14問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(A)】地球環境問題に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- オゾン層が破壊されると、太陽光に含まれる有害な紫外線がそのまま地表に到達して、生物に悪影響を及ぼす。

- 京都議定書では、日本が他国に協力して実施した事業における温室効果ガスの削減量は、日本の削減実績に繰り入れることができる。

- 建築物の二酸化炭素排出量を一般的なライフサイクルで見ると、建築物の設計・建設段階、運用段階、改修段階、廃棄段階のうち、設計・建設段階が全体の過半を占めている。

- 二酸化炭素、メタン等の温室効果ガスのうち、大気中に存在するガス総量としての地球温暖化への影響度が最も大きいのは、二酸化炭素である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,2(A)】冬期における外壁の結露に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 外壁に断熱材を用いると熱貫流抵抗が大きくなり、結露を生じにくい。

- 外壁の室内側に断熱材を設ける場合、防湿層は断熱材の屋外側より室内側に設ける方が、内部結露を生じにくい。

- 多層壁の構造体の内部における各点の水蒸気圧を、その点における飽和水蒸気圧より高くすることにより、結露を防止することができる。

- 室内空気の流動が少なくなると、壁面の表面温度が低下し、結露を生じやすい。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,3(A)】室内空気環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ホルムアルデヒドは、化学物質過敏症の原因物質であるが、濃度が0.1mg/m³程度になると死にいたることもある。

- 燃焼において、一般に、酸素濃度が19%に低下すると不完全燃焼が始まり、一酸化炭素が発生するようになる。

- 建築基準法では、建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、石綿、ホルムアルデヒド、クロルピリホスが規制の対象となっている。

- 浮遊粉じんの濃度表示には、個数濃度又は重量濃度が使われる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,4(A)】流体の性質に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水の密度は、1気圧のとき、4℃付近で最大となる。

- 水の粘性係数は、水温の上昇とともに大きくなる。

- 粘性による摩擦応力の影響は、一般に、物体の表面近くで顕著に現れる。

- 毛管現象は、液体の表面張力によるものである。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,5(A)】流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 一般に、水は圧縮性流体として、空気は非圧縮性流体として扱われることが多い。

- 粘性による摩擦応力が速度勾配に比例する流体をニュートン流体という。

- レイノルズ数は、流体に作用する慣性力と粘性力の比である。

- 管路を流れる流体の密度が大きいほど、管路閉止時の水撃圧は高くなる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,6(A)】流体が直管路を流れている場合、流速が2倍となったときの摩擦による圧力損失の変化の割合として、適当なものはどれか。

ただし、圧力損失は、ダルシー・ワイスバッハの式によるものとし、管摩擦係数は一定とする。

- 1/4倍

- 1/2倍

- 2倍

- 4倍

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,7(A)】熱に関する用語の組合せのうち、関係の少ないものはどれか。

- 熱放射 ―――――――― ステファン・ボルツマン定数

- 熱力学の第一法則 ――― ボイル・シャルルの法則

- 熱力学の第二法則 ――― エントロピー

- 熱起電力 ――――――― ゼーベック効果

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,8(A)】湿り空気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 飽和湿り空気の水蒸気分圧は、その温度における飽和蒸気圧と等しい。

- 露点温度とは、その空気中の水蒸気分圧に等しい水蒸気分圧を持つ飽和湿り空気の温度をいう。

- 比エンタルピーを一定に保ちながら相対湿度を上げると、乾球温度も上がる。

- 絶対湿度を一定に保ったまま乾球温度を上げると、相対湿度は下がる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,9(A)】燃焼に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 理論燃焼ガス量(理論廃ガス量)とは、燃料を完全燃焼させるために理論的に必要な最少の空気量をいう。

- 不完全燃焼時における燃焼ガスには、一般に、二酸化炭素、水蒸気、窒素のほか一酸化炭素などが含まれている。

- 燃料の低発熱量とは、高発熱量から燃焼によって生じる水蒸気の潜熱分を除いた熱量である。

- 完全燃焼する範囲において、空気過剰率は小さいほど望ましい。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,10(A)】音に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 音の速さは、大気中では空気の温度が高いほど速くなる。

- ロックウールやグラスウールは、一般に、高音域よりも低音域の音をよく吸収する。

- 一重壁の透過損失は、壁の単位面積当たりの質量が大きくなるほど大きい。

- NC曲線の音圧レベル許容値は、周波数が低いほど大きい。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,11(A)】低圧屋内配線工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 金属管内に収める電線を、IV電線(600Vビニル絶縁電線)とした。

- 乾燥した場所に施設したCD管(合成樹脂製可とう電線管)内に、電線の接続部を設けた。

- 使用電圧が300V以下であるため、金属管にD種接地工事を施した。

- CD管を、直接コンクリートに埋め込んで施設した。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,12(A)】既設の交流電気回路に、新たに進相コンデンサーを設けた場合の力率改善の効果として、関係のないものはどれか。

- 電線路及び変圧器内の電力損失の軽減

- 電圧降下の改善

- 電力供給設備余力の増加

- 感電事故の予防

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,13(A)】コンクリート工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 打込み時に、スランプ値が所定の値より低下した場合は、水を加えてワーカビリティーをよくする。

- 打込みは、コンクリートの骨材が分離しないように、できる限り低い位置から打ち込む。

- ジャンカは、鉄筋の腐食の原因になりやすい。

- コールドジョイントは、漏水の原因になりやすい。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,14(A)】鉄筋コンクリートの配筋に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 鉄筋の折曲げは、冷間加工で行う。

- 梁のあばら筋は、せん断力に対する補強の役割がある。

- 鉄筋の定着長さは、鉄筋の引張強度にかかわらず一定にする。

- 鉄筋の継手位置は、応力の小さい部分に設ける。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,15~37問A 空調、給排水衛生

問題番号No,15(A)からNo,37(A)までの23問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,15(A)】変風量単一ダクト方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 低負荷時にも、必要外気量が確保されるようにする必要がある。

- 定風量単一ダクト方式に比べ、室の間仕切り変更や負荷変動への対応が容易である。

- 定風量単一ダクト方式に比べ、負荷変動に対して応答が遅い。

- 省エネルギー効果を高めるため、給気ダクトの圧力検出器は、できるだけ端末に取り付けた方がよい。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,16(A)】空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ダクト併用ファンコイルユニット方式は、全空気方式に比べ、外気冷房の効果を得にくい。

- 床吹出し方式は、OA機器の配置換え等への対応が容易である。

- ダクト併用ファンコイルユニット方式は、全空気方式に比べ、一般に、搬送動力が小さい。

- 変風量単一ダクト方式は、個別又はゾーンごとに空気の清浄度の調整が容易である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,17(A)】空気調和計画に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 日射や外気温度による室内への熱の影響を小さくするため、エアフローウィンドウ方式を採用した。

- 方位別ゾーニングをした建物で外気冷房を行う場合は、北ゾーンより日射量の多い南ゾーンの方が効果が高い。

- 搬送動力を削減するため、冷温水の往き返り温度差を大きくし、流量を少なくした。

- 全熱交換器による熱回収では、一般に、便所からの排気を利用する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,18(A)】空気調和設備における自動制御に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷却塔のファンは、外気温度による二位置制御とした。

- 加湿器は、代表室内の湿度調節器による二位置制御とした。

- 電気集じん器は、空気調和機の送風機と連動運転とした。

- 外気取入ダンパは、空気調和機に対して運転開始時に遅延制御とした。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,19(A)】熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷房負荷の計算では、日射等の影響を受ける外壁からの熱負荷は、時間遅れを考慮して計算する。

- 冷房負荷の計算では、一般に、土間床、地中壁からの熱負荷は無視する。

- 人体負荷は、室内温度が下がるにつれて潜熱分が大きくなる。

- 壁体の構造が同じであっても、壁体表面の熱伝達率が大きくなるほど、熱通過率は大きくなる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,20(A)】ヒートポンプに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ヒートポンプのCOP(成績係数)は、加熱能力を投入したエネルギーで除したものである。

- ヒートポンプの熱源は、容易に得られること、平均温度が低く温度変化の大きいことが適応条件としてあげられる。

- 空気熱源ヒートポンプを寒冷地において使用する場合は、補助加熱装置を用いるなどの注意が必要である。

- ガスエンジンヒートポンプは、一般に、エンジンの排ガスや冷却水からの排熱を回収するための熱交換器を備えている。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,21(A)】地域冷暖房に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 地域冷暖房の採算が成立するためには、一般に、地域の熱需要密度〔MW/km²〕が小さいことが必要である。

- 地域冷暖房とは、蒸気・温水あるいは冷水などの熱媒を、熱源プラントから配管を通じて地域内の複数の建物に供給することをいう。

- 地域冷暖房には、熱源の集約化により、人件費の節約が図れることや、火災や騒音に対する心配が少なくなるなどの利点がある。

- 熱源に燃焼機器を用いる場合、熱源の集約化により、ばい煙の管理をよりよい条件で行うことが可能となり、大気汚染防止に貢献できる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,22(A)】在室人員が21人の居室の二酸化炭素濃度を、1,000ppm以下に保つために必要な最小換気量として、適当なものはどれか。

ただし、外気の二酸化炭素濃度は300ppm、人体からの二酸化炭素発生量は0.02m³/(h・人)とする。

- 450m³/h

- 600m³/h

- 650m³/h

- 1,400m³/h

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,23(A)】換気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 自然換気設備の給気口上端は、居室の天井の高さの1/2以下に設けなければならない。

- ボイラ室と電気室の換気には、機器保護のためにフィルタを設けた。

- 地下階の無窓の居室の換気は、第1種機械換気とした。

- 一般建築物の居室では、その居室の床面積の1/30以上の窓その他の開口があれば換気設備は設けなくてもよい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,24(A)】排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。

- 手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁面に設ける場合、床面から80cm以上1.5m以下の高さに設ける。

- 排煙口は、防煙区画部分の各部分から排煙口に至る水平距離が50m以下となるように設ける。

- 排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動するようにする。

- 非常用エレベーターの設置義務がある建築物における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,25(A)】排煙設備に関する記述のうち、最も適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。

- 同一の防煙区画において、自然排煙と機械排煙を併用してはならない。

- 2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあっては、1分間に、120m³以上で、かつ、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1m²につき2m³以上の空気を排出する能力を有するものとする。

- 排煙口が防煙区画部分の床面積の1/50以上の有効開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合は、排煙機は不要である。

- 排煙たてダクトの風量は、各階の風量にかかわらず、排煙機から最遠の階における風量とする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,26(A)】配水管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 重要度の高い配水管は、耐震継手等の使用により、管路の耐震化を行う。

- 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して敷設するときは、少なくとも30cm以上の間隔を保つ。

- K形及びT形接合のダクタイル鋳鉄管は、原則として、離脱防止のための異形管防護を省略できる。

- 配水管より分水栓又はサドル付分水栓によって給水管を取り出す場合は、他の給水装置の取付口から30cm以上離す。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,27(A)】下水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 管きょは、下流に行くほど流量が増大するので、勾配を緩やかにして流速を漸増させる。

- ますと本管をつなぐ取付け管は、本管の中心線より下方に取り付ける。

- 硬質ポリ塩化ビニル管の管きょの基礎は、原則として、自由支承の砂又は砕石基礎とする。

- 汚水ますの形状は円形又は角形とし、構造はコンクリート製、鉄筋コンクリート製又はプラスチック製とする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,28(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 集合住宅の給水設備において、ポンプ直送方式を直結増圧給水方式に変更する場合は、水道引込み管のサイズアップが必要である。

- 水栓への給水圧力の上限は、一般に、事務所ビルでは400~500kPaとする。

- 一般水栓の最低必要圧力は、70kPaである。

- 使用水量が大きく変動するおそれがある学校等の受水タンクは、水位調整装置等により、貯水量を可変できるようにする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,29(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 受水タンクを設ける場合の高置タンクの容量は、時間最大予想給水量に1.5~2を乗じて求める。

- 受水タンクの水抜き管を受けるホッパーは、排水が跳ね散らないような形状とした。

- 散水栓系統は飲用されるおそれがあるので、上水系統とし、雨水を利用した植栽灌水系統と分離した。

- ウォータハンマ防止などのため、給水管内の流速は、一般に、2.0m/s程度以下とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,30(A)】給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 浴場の給湯設備で、循環式浴槽系統とシャワー系統のシステムを分けた。

- 中央式給湯設備の給湯温度は、レジオネラ属菌の増殖を防止するため、60℃程度とした。

- 中央式給湯設備の返湯管の管径は、一般に、給湯管の1/2程度とし、循環流量から管内流速を確認して決定した。

- 循環ポンプの揚程は、貯湯タンクから最高所の給湯栓までの配管による圧力損失及び給湯栓の最低必要圧力を考慮して求めた。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,31(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 大便器の排水トラップの口径は、一般に、75mmである。

- 排水立て管に接続する排水横枝管の垂直距離の間隔が、2.5mを超える場合を1ブランチ間隔という。

- 排水タンクのマンホールは、排水ポンプやフロートスイッチなどが見えやすく、容易に近づき作業できる位置に設け、大きさは直径45cm以上の円が内接することができるものとする。

- 自己サイホン作用とは、器具からの排水によって、トラップ及びトラップ以降の排水管がサイホンを形成し、トラップ内の封水を吸引してトラップの機能を失うことである。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,32(A)】排水用水中モータポンプに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 排水量の変動が激しく排水タンクの容量が小さい場合、排水ポンプ容量は最大排水量を処理できるようにする。

- 汚物ポンプは、容易に排出できる球形固形物の最大直径を20mmとした構造である。

- 汚物ポンプは、固形物を多く含んだ排水を揚水するので、それに適したブレードレス形ポンプ、ボルテックス形ポンプ等を用いる。

- 排水ポンプは、吸込みピット内に設け、ポンプの吸込み部の周囲にピットから200mmの間隔を持たせる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,33(A)】通気管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、通気管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置(通気弁)が設けられていないものとする。

- 通気立て管の下部は、管径を縮小せずに、最低位の排水横枝管より低い位置で排水立て管に接続するか、又は排水横主管に接続しなければならない。

- 通気管の管径は、通気管の長さと、排水管の管径及び受け持つ器具排水負荷単位数の合計により求めた。

- 通気管の末端は、隣接建物の窓等の開口部の頂部より少なくとも600mm以上立ち上げることができなければ、それらの開口部より水平に3m以上離すことができればよい。

- 物干場に使用される屋上に設ける通気管は、その末端を屋上面から600mm立ち上げた。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,34(A)】消火設備の消火原理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 泡消火設備は、泡消火薬剤を放出し、薬剤の化学反応により消火するものである。

- 水噴霧消火設備は、水を霧状に噴霧し、燃焼面を覆い、酸素を遮断するとともに、霧状の水滴により熱を吸収する冷却効果により消火するものである。

- 不活性ガス消火設備は、不活性ガスを放出し、主として酸素の容積比を低下させ、窒息効果により消火するものである。

- 粉末消火設備は、消火剤が燃焼反応の継続を抑制する効果、可燃物と空気を遮断する窒息作用、熱吸収の冷却作用により消火するものである。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,35(A)】ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 都市ガスの消費量が多い熱源機器等のある建物には、中圧供給する場合がある。

- 常温、常圧で気化した状態のLNGの比重は、同じ状態のLPGの比重より小さい。

- 都市ガスの燃焼速度の種別を表す記号A・B・Cのうち、Aは燃焼速度が最も速いものを表している。

- ガスの発熱量とは、標準状態のガス1m³(N)が完全燃焼したときに発生する熱量をいい、一般に、高発熱量〔kJ/m³(N)〕で表す。

過去問の解答を表示する

解答(3)

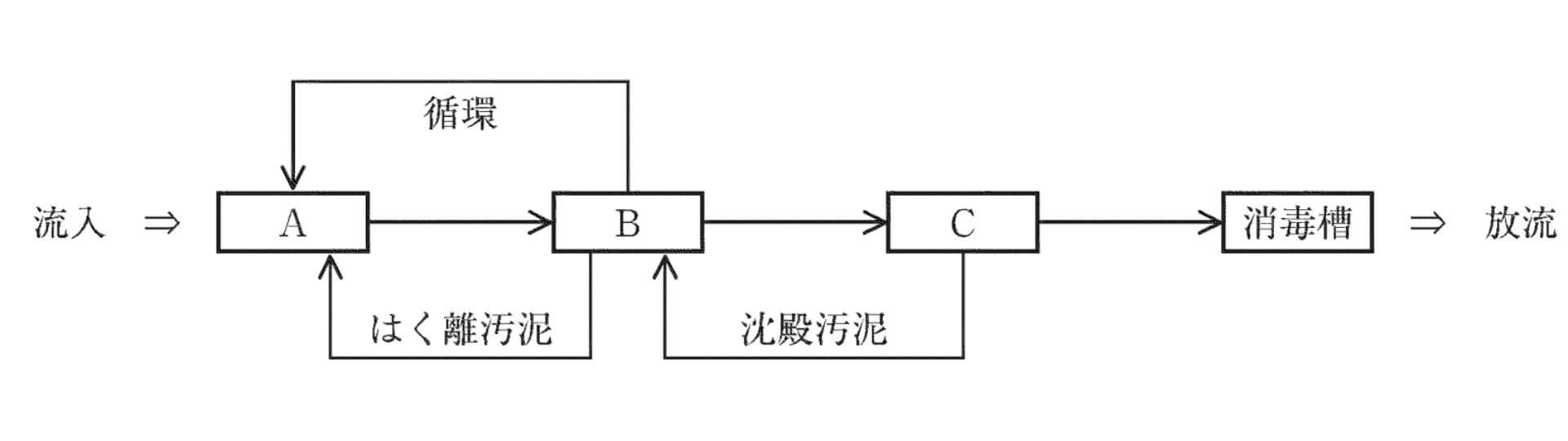

【No,36(A)】浄化槽の構造方法を定める告示に示された処理対象人員が30人以下の脱窒濾ろ床接触ばっ気方式のフローシート中、内に当てはまる槽の名称の組合せとして、正しいものはどれか。

- 沈殿槽 ――――― 接触ばっ気槽 ―― 脱窒濾床槽

- 沈殿槽 ――――― 脱窒濾床槽 ――― 接触ばっ気槽

- 接触ばっ気槽 ―― 脱窒濾床槽 ――― 沈殿槽

- 脱窒濾床槽 ――― 接触ばっ気槽 ―― 沈殿槽

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,37(A)】浄化槽の処理対象人員の算定に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 戸建て住宅の処理対象人員は、住宅の延べ面積により3人又は6人に区分される。

- 小・中学校の処理対象人員は、定員に定数を乗じて算出する。

- 業務用厨房設備を設けない事務所の処理対象人員は、延べ面積〔m²〕に0.06を乗じて算出する。

- 用途の異なる2棟の建築物で共用する浄化槽を設ける場合の処理対象人員は、それぞれの建築用途の算定基準を適用加算する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,38~44問A 機器材料、設計図書

問題番号No,38(A)からNo,44(A)までの7問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,38(A)】渦巻ポンプに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 同一の配管系において、同じ能力のポンプを並列運転して得られる吐出し量は、ポンプを単独運転した場合の吐出し量の2倍よりも少なくなる。

- 同一の配管系において、同じ能力のポンプを直列運転して得られる揚程は、ポンプを単独運転した場合の揚程の2倍よりも少なくなる。

- ポンプの軸動力は回転速度の2乗に比例し、揚程は回転速度の3乗に比例して変化する。

- キャビテーションとは、羽根車入口部分などで局部的に飽和蒸気圧以下の状態が生じ、液体が気化して気泡ができる現象をいう。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,39(A)】直だき吸収冷温水機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 二重効用形は、高温再生器内の圧力が大気圧以上であり、ボイラー関係法規の適用を受ける。

- 二重効用形は、高温再生器で発生した水蒸気で低温再生器を加熱する構造である。

- 冷媒である水は、蒸発器で蒸発し、吸収器で臭化リチウム水溶液に吸収される。

- 吸収冷凍機は蒸気又は温水で加熱するが、直だき吸収冷温水機はガスなどの燃焼で加熱する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,40(A)】空気清浄装置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 自動巻取形フィルタは、一般空調のやや粗大な粉じんの除去に使用される。

- 電気集じん器は、高圧電界による荷電及び吸引付着力により粉じんを除去するもので、比較的微細な粉じんの除去に使用される。

- 活性炭フィルタは、活性炭を吸着材として用いるもので、SO2などの有害ガスの除去に使用される。

- HEPAフィルタは、通過風速が速く、ろ過面積が小さい構造で、クリーンルームなどの極微細な粉じんの除去に使用される。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,41(A)】配管及び配管付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 配管用炭素鋼鋼管は、製造方法によって鍛接鋼管と電気抵抗溶接鋼管(電縫鋼管)があり、最高使用圧力は1MPaが目安である。

- 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の使用が適している流体の温度は、継手を含めると80℃程度までである。

- 仕切弁は、半開の状態で使用すると弁体の背面に渦流が生じ、振動を起こすことがある。

- 玉形弁は、リフトが小さいので開閉時間が短く、半開でも使用することができる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,42(A)】ダクト及びダクト付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 誘引作用の大きい吹出口は、誘引作用の小さい吹出口に比べ、ドラフト感が少ない。

- 排煙ダクトに設ける防火ダンパには、溶融温度が280℃の温度ヒューズを使用する。

- 吸込口には、風向調整ベーンは不要である。

- コーナーボルト工法ダクトは、4隅をボルト締めし、さらにコーナー金具で押さえるため、アングルフランジ工法ダクトより、接合締付け力が大きい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,43(A)】「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 監督員の現場代理人に対する指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

- 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、受注者の一切の権限を行使することができる。

- 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

- 約款及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等は、受注者が定めることができる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,44(A)】配管材料とその記号(規格)の組合せのうち、誤っているものはどれか。

- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 ―――――――――― VU(JIS)

- 水配管用亜鉛めっき鋼管 ―――――――――――― SGPW(JIS)

- リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ―――― RF-VP(JIS)

- 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管) ―― SGP-VA(JWWA)

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,01~17問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,17(B)までの17問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】工事の申請・届出書類と提出先の組合せとして、適当でないものはどれか。

- 工事整備対象設備等着工届出書 ――― 消防長又は消防署長

- 振動の特定建設作業実施届出書 ――― 市町村長

- ばい煙発生施設設置届書 ―――――― 経済産業局長

- ボイラー設置届 ―――――――――― 労働基準監督署長

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,2(B)】建設工事で発生する建設副産物に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 便所の排水管に使われていた再利用できないビニル管は、安定型産業廃棄物として処分する。

- 撤去した冷凍機の冷媒に使われていたフロンは、回収して破壊又は再生利用する。

- ステンレス製受水タンクの溶接施工部の酸洗いに使用した弱酸性の廃液は、産業廃棄物として処分しなければならない。

- オイルタンクに残っていた古い重油は、特別管理産業廃棄物として処分しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,3(B)】工程の計画及び管理に関する図表の名称と関連する語句の組合せのうち、適当でないものはどれか。

- 利益図表 ――――――― 損益分岐点

- 工期・建設費曲線 ――― 最適工期

- 予定進度曲線 ――――― バスタブカーブ

- 工程管理曲線 ――――― バナナ曲線

過去問の解答を表示する

解答(3)

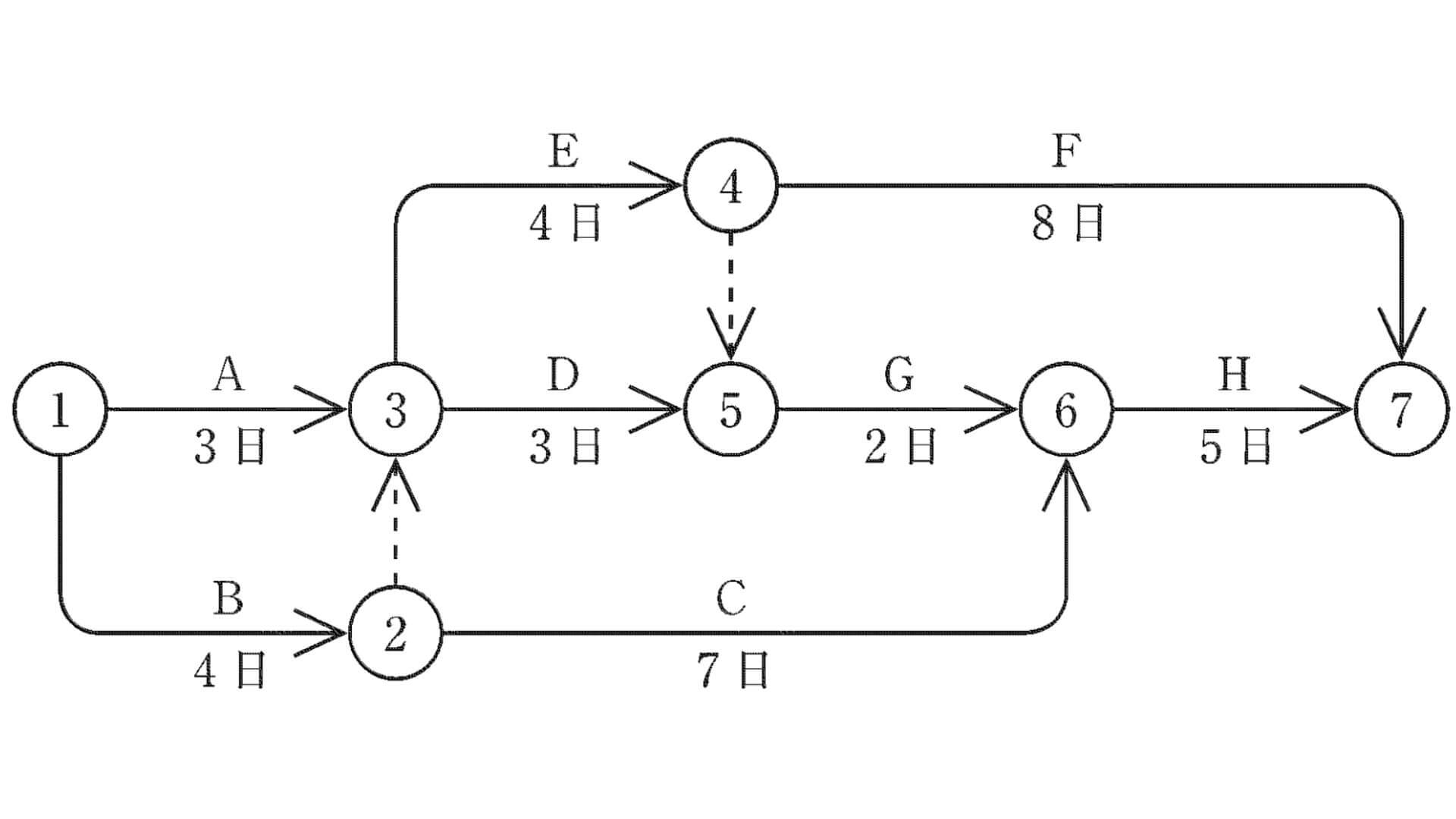

【No,4(B)】図に示すネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- クリティカルパスは、2つある。

- イベント⑤の最遅完了時刻と最早開始時刻は同じである。

- 作業Dのトータルフロートは、2日である。

- 作業Aと作業Gのフリーフロートは、同じである。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,5(B)】品質管理で用いられる統計的手法の名称とその特徴の組合せとして、適当でないものはどれか。

- ヒストグラム ――― 「柱状図」とも呼ばれ、データの全体分布やばらつきの状況がわかる。

- 散布図 ―――――― プロットされた点の分布の状態より、2つの特性の関係がわかる。

- パレート図 ―――― 大きな不良項目やその不良項目が全体に占める割合がわかる。

- 特性要因図 ―――― 「魚の骨」とも呼ばれ、データの時間的変化や異常なばらつきがわかる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,6(B)】品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 品質管理を行うことによる効果として、品質の向上、品質の均一化、手直しの減少があげられる。

- デミングサークルの目的は、作業を計画(P)→検討(C)→実施(D)→処置(A)→計画(P)と繰り返すことによって、品質の改善を図ることである。

- 抜取検査は、連続体や品物を破壊しなければ検査の目的を達し得ないものなどに適用する。

- 全数検査は、防災機器や特注製品で直ちに取替えがきかない機器などに適用する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,7(B)】工事現場における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 明り掘削の作業を行なう場合、運搬機械等が転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

- 鋼管足場において、鋼管の接続部又は交さ部は、鉄線その他の丈夫な材料で確実に接続又は緊結し、筋かいで補強しなければならない。

- 安全施工サイクルとは、朝礼に始まり、TBM(ツールボックスミーティング)、安全巡回、工程打合せ、片付けまでの安全活動をいい、日常活動のサイクルのことである。

- 労働者を雇い入れたとき又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,8(B)】工事現場における安全管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは、原則として、安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

- し尿を入れたことのあるタンク内において作業を行なう場合は、その日の作業を開始する前に、当該作業場の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

- 高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、作業床上では安全帯を使用しなければならない。

- 高さが1.5m以上の箇所で作業を行なうときは、作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(B)】機器の基礎及びアンカーボルトに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- あと施工のメカニカルアンカーボルトは、おねじ形よりめねじ形の方が許容引抜き力が大きい。

- アンカーボルトの径、埋込み長さ及び本数は、それに加わる引抜き力、せん断力から決定する。

- 地震時に大きな変位を生じるおそれのある機器の防振基礎には、耐震ストッパを設ける。

- 振動を伴う機器は、固定ナットが緩まないようにダブルナットとし、頂部にねじ山が3山程度出るようにする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,10(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 渦巻ポンプの吸込み管内が負圧になるおそれがあるため、連成計を取り付けた。

- 飲料用受水タンクは、ベタ基礎上に設置した高さが200mmの形鋼製架台の上に、据付金具を用いて水平に堅固に固定した。

- 呼び番号3の送風機におけるVベルトの張りは、指で押してVベルトの厚さ程度たわむように調整した。

- 冷凍機は、運転時における全体質量の3倍以上の長期荷重に耐えられる鉄筋コンクリート基礎に据え付けた。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,11(B)】配管及び継手の支持に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 伸縮する立て管を振止め支持する場合、支持点は管が上下方向に動くように軽く締め付ける。

- 複式伸縮管継手を設ける場合は、継手本体を固定支持して、継手の近傍の両側にガイドを設ける。

- 蒸気管の横走り管を下方より形鋼振止め支持により支持する場合、保温材を付けたままローラの上に載せて取り付ける。

- 建物のエキスパンションジョイント部に変位吸収管継手を設ける場合は、継手の近傍で支持する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,12(B)】配管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷温水管は、空気調和機のコイル下部より流入し、コイル上部より流出するように施工した。

- 空気調和機の冷温水量を調節する電動三方弁は、返り管側に設けた。

- 冷温水管路内の負圧になる箇所に、自動空気抜き弁を設けた。

- 空気調和機のドレンパンからの排水管に、機内静圧以上に相当する排水トラップの深さ(封水深)をもった排水トラップを設けた。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,13(B)】ダクトの施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 長辺が750mmを超える長方形ダクトの角の継目は、1箇所とした。

- 口径が600mm以上の亜鉛鉄板製円形スパイラルダクトは、フランジ継手接合とした。

- 亜鉛鉄板製の排煙ダクトの角の継目は、ピッツバーグはぜとした。

- 直角エルボに取り付ける案内羽根の板厚は、ダクトの板厚と同じ厚さとした。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,14(B)】ダクト及びダクト付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 厨房用器具の排気フードの板厚は、亜鉛鉄板製の方がステンレス鋼板製より厚くしなければならない。

- 亜鉛鉄板製円形スパイラルダクトは、保温を施さない場合でも、一般に、補強を必要としない。

- 送風機の吸込み口側にダクトを接続する場合に用いるたわみ継手は、ピアノ線入りとする。

- 風量調節ダンパは、平行翼ダンパの方が対向翼ダンパより風量調節機能が優れている。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,15(B)】保温に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 保温筒の抱合せ目地は、同一線上にならないようずらして取り付ける。

- グラスウール保温材の24K、32K、40Kという表示は、保温材の密度を表すもので、数値が大きいほど熱伝導率が小さい。

- 室内露出配管の床貫通部は、その保温材の保護のため、床面より少なくとも高さ150mm程度までステンレス鋼板で被覆する。

- ポリエチレンフォーム保温材は、水にぬれた場合、グラスウール保温材に比べ熱伝導率の変化が大きい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,16(B)】冷凍機と関連機器との起動又は停止の順序として、適当なものはどれか。

- 起動信号: 冷水ポンプ → 冷凍機 → 冷却水ポンプ → 冷却塔

- 起動信号: 冷水ポンプ → 冷却水ポンプ → 冷却塔 → 冷凍機

- 停止信号: 冷却水ポンプ→ 冷却塔 → 冷凍機 → 冷水ポンプ

- 停止信号: 冷水ポンプ → 冷却水ポンプ → 冷却塔 → 冷凍機

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,17(B)】腐食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- SUS304製受水タンクの応力腐食は、圧縮応力のかかる部分より引張応力のかかる部分に発生しやすい。

- 銅管に設けられた青銅製仕切り弁の脱亜鉛腐食は、青銅製の弁本体より黄銅製の弁棒に発生しやすい。

- 蒸気管に使用した鋼管に発生する腐食は、還り管より往き管に発生しやすい。

- 給湯管に使用した銅管に発生する潰食は、流速が速いほど発生しやすい。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,18~29問B 関連法規

問題番号No,18(B)からNo,29(B)までの12問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,18(B)】建設業の工事現場における安全管理体制に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 特定元方事業者は、下請けも含めた作業場の労働者が常時50人以上となる場合には、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

- 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものは、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

- 元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。

- 主要構造部が鉄骨造である建築物において、労働者が常時20人以上50人未満となる場合は、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,19(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 架設通路で墜落の危険のある箇所には、高さ75cm以上の手すりを設けなければならない。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を臨時に取りはずすことができる。

- 作業主任者を選任したときは、その者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

- 3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等の措置を講じなければならない。

- 作業場に通じる場所及び作業場内には安全な通路を設け、通路で主要なものには、通路であることを示す表示をしなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,20(B)】有給休暇に関する文中、 内に当てはまる、「労働基準法」上に定められている数値の組合せとして、正しいものはどれか。

使用者は、その雇入れの日から起算して、 A 箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した B 労働日の有給休暇を与えなければならない。

- 3 ―――― 5

- 3 ―――― 10

- 6 ―――― 5

- 6 ―――― 10

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,21(B)】建築物に設ける換気設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

ただし、居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置は別途考慮するものとする。

- 火を使用する室(密閉式燃焼器具等を設けた部屋を除く。)には、機械換気設備を設けなければならない。

- 地階に住宅等の居室を設ける場合は、室内に換気設備又は湿度を調節する設備があればよい。

- 集会場で、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、1室とみなす。

- 劇場の客室には、機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を設けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,22(B)】次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 共同住宅は、特殊建築物である。

- 機械室内の熱源機器や建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当する。

- 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

- 地階の機械室、倉庫に類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が当該建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,23(B)】建設工事の請負契約に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

ただし、情報通信の技術を利用する方法によらないものとする。

- 発注者と請負人との請負契約は、その内容が発注者に有利となるように締結しなければならない。

- 元請負人と下請負人との請負契約は、書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

- 注文者が工事に使用する資材を提供するときは、契約に際し、その内容及び方法に関する定めを書面に記載しなければならない。

- 注文者は、請負契約の締結後、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定してはならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,24(B)】建設業の許可を受けた管工事業者の置く主任技術者又は監理技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

- 発注者から直接請け負った工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者がこの工事を管理する。

- 下請負人として工事を施工する場合であっても、請負代金の額にかかわらず、主任技術者を工事現場に配置しなければならない。

- 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が使用する施設若しくは工作物に関する重要な工事を施工する場合は、請負代金の額にかかわらず、専任の主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならない。

- 主任技術者の専任が必要な工事で、密接な関係のある2つの工事を同一の場所において施工する場合は、同一人の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,25(B)】不活性ガス消火設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- 駐車場及び通信機器室で常時人がいない部分は、全域放出方式としなければならない。

- 防護区画の換気装置は、消火剤の放射前に停止できる構造としなければならない。

- 貯蔵容器は防護区画外の場所に設けなければならない。

- 手動式の起動装置は、2以下の防護区画ごとに設けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,26(B)】スプリンクラー設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は除く。

- 消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に専用の単口形送水口を設置する。

- 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験する末端試験弁を設ける。

- 予作動式の流水検知装置が設けられている設備は、スプリンクラーヘッドが開放した場合に1分以内に当該ヘッドから放水できるものとする。

- 加圧送水装置にはスプリンクラーヘッドにおける放水圧力が1MPaを超えない措置を講じなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,27(B)】分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 建設業法上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

- 対象建設工事を発注者から直接請け負おうとする者は、少なくとも分別解体等の計画等について、書面を交付して発注者に説明しなければならない。

- 対象建設工事の元請業者は、建築物等の構造、工事着手の時期、分別解体等の計画等の必要事項について、都道府県知事に届け出なければならない。

- 解体工事業者は、その請け負った解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,28(B)】廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

- 建築物の新築、改築に伴って生じる包装材、段ボール等の紙くず、木くず類は、産業廃棄物として処理しなければならない。

- 建築物からの石綿建材の除去事業で生じる飛散するおそれのある石綿保温材は、特別管理一般廃棄物として適正に処理しなければならない。

- 都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の処分及び運搬を一括して受託することができる。

- 産業廃棄物の運搬及び処分等の委託は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することにより、書面による契約を省略することができる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,29(B)】廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

- 建築物の新築、改築に伴って生じる包装材、段ボール等の紙くず、木くず類は、産業廃棄物として処理しなければならない。

- 建築物からの石綿建材の除去事業で生じる飛散するおそれのある石綿保温材は、特別管理一般廃棄物として適正に処理しなければならない。

- 都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の処分及び運搬を一括して受託することができる。

- 産業廃棄物の運搬及び処分等の委託は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することにより、書面による契約を省略することができる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

1級管工事施工管理技士の過去問【まとめ】

1級管工事施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2026年度(令和8年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級管工事施工管理技士の過去問PDFは『1級管工事施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級管工事施工管理技士のおすすめの問題集

1級管工事施工管理技士の試験勉強に役立つおすすめの過去問集を紹介します!

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第一次検定問題解説集』

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第二次検定問題解説集』

を購入すれば、1級管工事施工管理技士に合格できる知識を習得可能となります。

1級管工事施工管理技士の一次検定の定番中の定番である本書は、10年分の過去問が網羅的に解説されており一次検定の過去問の理解ができる過去問題集となっています。

1級管工事施工管理技士の二次検定の問題集は好みの分かれるところですが、一次検定を地域開発研究所の過去問題集で勉強しているなら継続して、地域開発研究所の過去問集が使いやすいでしょう。