【令和4年度】1級土木施工管理技士 過去問と解答【第1次検定】

令和4年度の1級土木施工管理技士の過去問と解答となります!

1級土木施工管理技士の過去問【令和4年度】

1級土木施工管理技士の令和4年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~15問A | 土木一般 | 15問中12問解答(選択) |

| No,16~49問A | 専門土木 | 34問中10問解答(選択) |

| No,50~61問A | 関係法規 | 12問中8問解答(選択) |

| No,01~20問B | 施工管理法 | 20問中20問解答(必須) |

| No,21~35問B | 応用能力問題(施工管理法) | 15問中15問解答(必須) |

《1級土木の合格基準》

- 96問中65問を解答し『39問』以上に正解すること

- No,21~35問Bの15問で『9問』以上に正解すること

上記2項目を達成することで1級土木施工管理技士の第1次検定に合格となります。

【過去問】No,01~15問A 土木一般(土木、コンクリート)

問題番号No,1(A)からNo,15(A)までの15問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,1(A)】土質試験における「試験の名称」、「試験結果から求められるもの」及び「試験結果の利用」の組合せとして、次のうち適当なものはどれか。

- 土の粒度試験---------粒径加積曲線------土の物理的性質の推定

- 土の液性限界・塑性限界試験--コンシステンシー限界--地盤の沈下量の推定

- 突固めによる土の締固め試験--締固め曲線-------盛土の締固め管理基準の決定

- 土の一軸圧縮試験-------最大圧縮応力------基礎工の施工法の決定

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,2(A)】法面保護工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- モルタル吹付工は、法面の浮石、ほこり、泥等を清掃し、モルタルを吹き付けた後、一般に菱形金網を法面に張り付けてアンカーピンで固定する。

- 植生マット工は、法面の凸凹が大きいと浮き上がったり風に飛ばされやすいので、あらかじめ凹凸をならして設置する。

- 植生土のう工は、法枠工の中詰とする場合には、施工後の沈下やはらみ出しが起きないように、土のうの表面を平滑に仕上げる。

- コンクリートブロック枠工は、枠の交点部分には、所定の長さのアンカーバー等を設置し、一般に枠内は良質土で埋め戻し、植生で保護する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,3(A)】TS(トータルステーション)・GNSS(全球測位衛星システム)を用いた盛土の情報化施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 盛土に使用する材料が、事前の土質試験や試験施工で品質・施工仕様を確認したものと異なっている場合は、その材料について土質試験・試験施工を改めて実施し、品質や施工仕様を確認したうえで盛土に使用する。

- 盛土材料を締め固める際には、盛土施工範囲の全面にわたって、試験施工で決定した締固め回数を確保するよう、TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムによって管理するものとする。

- 情報化施工による盛土の締固め管理技術は、事前の試験施工の仕様に基づき、まき出し厚の管理、締固め回数の管理を行う品質規定方式とすることで、品質の均一化や過転圧の防止に加え、締固め状況の早期把握による工期短縮が図られる。

- 情報化施工による盛土の施工管理にあっては、施工管理データの取得によりトレーサビリティが確保されるとともに、高精度の施工やデータ管理の簡略化・書類の作成に係る負荷の軽減等が可能となる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,4(A)】道路の盛土区間に設置するボックスカルバート周辺の裏込めの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 裏込め材料は、供用開始後の段差を抑制するため、締固めが容易で、非圧縮性、透水性があり、かつ、水の浸入によっても強度の低下が少ないような安定した材料を使用する。

- 裏込め部付近は、施工中、施工後において、水が集まりやすく、これに伴う沈下や崩壊も多いことから、施工中の排水勾配の確保、地下排水溝の設置等の十分な排水対策を講じる。

- 軟弱地盤上の裏込め部は、特に沈下が大きくなりがちであるので、プレロード等の必要な処理を行って、供用開始後の基礎地盤の沈下をできるだけ少なくする。

- 裏込め部は、確実な締固めができるスペースの確保、施工時の排水処理の容易さから、盛土を先行した後に施工するのが望ましい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,5(A)】軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- サンドマット工法は、軟弱地盤上の表面に砕石を薄層に敷設することで、軟弱層の圧密のための上部排水の促進と、施工機械のトラフィカビリティーの確保を図るものである。

- 緩速載荷工法は、できるだけ軟弱地盤の処理を行わない代わりに、圧密の進行に合わせ時間をかけてゆっくり盛土することで、地盤の強度増加を進行させて安定を図るものである。

- サンドドレーン工法は、透水性の高い砂を用いた砂柱を地盤中に鉛直に造成し、水平方向の排水距離を短くして圧密を促進することで、地盤の強度増加を図るものである。

- 表層混合処理工法は、表層部分の軟弱なシルト・粘土とセメントや石灰等とを撹拌混合して改良することで、地盤の安定やトラフィカビリティーの改善等を図るものである。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,6(A)】コンクリート用細骨材の品質に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 砕砂は、粒形判定実積率試験により粒形の良否を判定し、角ばりの形状はできるだけ小さく、細長い粒や扁平な粒の少ないものを選定する。

- 砕砂に含まれる微粒分の石粉は、コンクリートの単位水量を増加させ、材料分離が顕著となるためできるだけ含まないようにする。

- 細骨材中に含まれる多孔質の粒子は、一般に密度が小さく骨材の吸水率が大きいため、コンクリートの耐凍害性を損なう原因となる。

- 異なる種類の細骨材を混合して用いる場合の塩化物量については、混合後の試料で塩化物量を測定し規定に適合すればよい。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,7(A)】コンクリートの品質に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- コンクリートポンプを用いる場合には、管内閉塞が生じないように、単位粉体量や細骨材率をできるだけ小さくする。

- 単位セメント量が増加しセメントの水和に起因するひび割れが問題となる場合には、セメントの種類の変更や、石灰石微粉末等の不活性な粉体を用いることを検討する。

- 所要の圧縮強度を満足するよう配合設計する場合、セメント水比と圧縮強度の関係がある程度の範囲内で直線的になることを利用する。

- 所要の水密性を満足するよう配合設計する場合は、水セメント比を小さくし、単位水量を低減させる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,8(A)】コンクリートの養生に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- マスコンクリートの養生では、コンクリート部材内外の温度差が大きくならないようにコンクリート温度をできるだけ緩やかに外気温に近づけるため、断熱性の高い材料で保温する。

- 日平均気温が15℃以上の場合、コンクリートの湿潤養生期間の標準は、普通ポルトランドセメント使用時で5日、早強ポルトランドセメント使用時で3日である。

- 日平均気温が4℃以下になることが予想されるときは、初期凍害を防止できる強度が得られるまでコンクリート温度を5℃以上に保つ。

- コンクリートに給熱養生を行う場合は、熱によりコンクリートからの水の蒸発を促進させ、コンクリートを乾燥させるようにする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(A)】コンクリートの配合に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水セメント比は、コンクリートに要求される強度、耐久性等を考慮して、これらから定まる水セメント比のうちで、最も小さい値を設定する。

- 単位水量が大きくなると、材料分離抵抗性が低下するとともに、乾燥収縮が増加する等、コンクリートの品質が低下する。

- スランプは、運搬、打込み、締固め等の作業に適する範囲内で、できるだけ大きくなるように設定する。

- コンクリートの計画配合が配合条件を満足することを実績等から確認できる場合、試し練りを省略できる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,10(A)】暑中コンクリートに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE減水剤及び流動化剤について遅延形のものを用いる。

- 暑中コンクリートでは、練上がりコンクリートの温度を高くするために、なるべく高い温度の練混ぜ水を用いる。

- 暑中コンクリートでは、運搬中のスランプの低下や連行空気量の減少等の傾向があり、打込み時のコンクリート温度の上限は、40℃以下を標準とする。

- 暑中コンクリートでは、練混ぜ後できるだけ早い時期に打ち込まなければならないことから、練混ぜ開始から打ち終わるまでの時間は、2時間以内を原則とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,11(A)】施工条件が同じ場合に、型枠に作用するフレッシュコンクリートの側圧に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- コンクリートの温度が高いほど、側圧は小さく作用する。

- コンクリートの単位重量が大きいほど、側圧は大きく作用する。

- コンクリートの打上がり速度が大きいほど、側圧は大きく作用する。

- コンクリートのスランプが大きいほど、側圧は小さく作用する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,12(A)】道路橋下部工における直接基礎の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 直接基礎のフーチング底面は、支持地盤に密着させ、せん断抵抗を発生させないように処理を行う。

- 直接基礎のフーチング底面に突起をつける場合は、均しコンクリート等で処理した層を貫いて十分に支持層に貫入させる。

- 基礎地盤が砂地盤の場合は、基礎底面地盤を整地したうえで、その上に栗石や砕石を配置するのが一般的である。

- 基礎地盤が岩盤の場合は、基礎底面地盤にはある程度の不陸を残して、平滑な面としないようにしたうえで均しコンクリートを用いる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,13(A)】既製杭の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- プレボーリング杭工法の掘削速度は、硬い地盤ではロッドの破損等が生じないように、軟弱地盤では周りの地盤への影響を考慮し、試験杭により判断する。

- 中掘り杭工法の先端処理方法のセメントミルク噴出攪拌方式は、所定深度まで杭を沈設した後に、セメントミルクを噴出して根固部を築造する。

- プレボーリング杭工法の掘削は、掘削液を掘削ヘッドの先端から吐出して地盤の掘削抵抗を増大させるとともに孔内を泥土化し、孔壁を軟化させながら行う。

- 中掘り杭工法の先端処理方法の最終打撃方式は、途中まで杭の沈設を中掘り工法で行い、途中から打撃に切り替えて打止めを行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,14(A)】場所打ち杭工法の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- アースドリル工法では、掘削土で満杯になったドリリングバケットを孔底からゆっくり引き上げると、地盤との間にバキューム現象が発生する。

- 場所打ち杭工法のコンクリート打込みは、一般に泥水中等で打込みが行われるので、水中コンクリートを使用し、トレミーを用いて打ち込む。

- アースドリル工法の支持層確認は、掘削速度や掘削抵抗等の施工データを参考とし、ハンマグラブを一定高さから落下させたときの土砂のつかみ量も判断基準とする。

- 場所打ち杭工法の鉄筋かごの組立ては、一般に鉄筋かご径が小さくなるほど変形しやすくなるので、補強材は剛性の大きいものを使用する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,15(A)】各種土留め工の特徴と施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- アンカー式土留めは、土留めアンカーの定着のみで土留め壁を支持する工法で、掘削周辺にアンカーの打設が可能な敷地が必要である。

- 控え杭タイロッド式土留めは、鋼矢板等の控え杭を設置し土留め壁とタイロッドでつなげる工法で、掘削面内に切梁がないので機械掘削が容易である。

- 自立式土留めは、切梁、腹起し等の支保工を用いずに土留め壁を支持する工法で、支保工がないため土留め壁の変形が大きくなる。

- 切梁式土留めは、切梁、腹起し等の支保工により土留め壁を支持する工法で、現場の状況に応じて支保工の数、配置等の変更が可能である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,16~49問A 専門土木(河川、道路、舗装)

問題番号No,16(A)からNo,49(A)までの34問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,16(A)】鋼道路橋の架設上の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 同一の構造物では、ベント工法で架設する場合と片持ち式工法で架設する場合で、鋼自重による死荷重応力は変わらない。

- 箱桁断面の桁は、重量が重く吊りにくいので、事前に吊り状態における安全性を確認し、吊金具や補強材を取り付ける場合には工場で取り付ける。

- 連続桁をベント工法で架設する場合においては、ジャッキにより支点部を強制変位させて桁の変形及び応力調整を行う方法を用いてもよい。

- 曲線桁橋は、架設中の各段階において、ねじれ、傾き及び転倒等が生じないように重心位置を把握し、ベント等の反力を検討する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,17(A)】鋼橋に用いる耐候性鋼材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 耐候性鋼材の利用にあたっては、鋼材表面の塩分付着が少ないこと等が条件となるが、近年、塩分に対する耐食性を向上させた耐候性鋼材も使用されている。

- 桁の端部等の局部環境の悪い箇所に耐候性鋼材を適用する場合には、橋全体の耐久性を確保するため、塗装等の防食法の併用等も検討することが必要である。

- 耐候性鋼材で緻密なさび層が形成されるには、雨水の滞留等で長い時間湿潤環境が継続しないこと、大気中において乾湿の繰返しを受けないこと等の条件が要求される。

- 耐候性鋼材には、耐候性に有効な銅やクロム等の合金元素が添加されており、鋼材表面を保護し腐食を抑制するという性質を有する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,18(A)】鋼橋の溶接における施工上の留意点に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 開先溶接の余盛は、特に仕上げの指定のある場合を除きビード幅を基準にした余盛高さが規定の範囲内であっても、仕上げをしなければならない。

- ビード表面のピットは、異物や水分の存在によって発生したガスの抜け穴であり、部分溶込み開先溶接継手及びすみ肉溶接継手においては、ビード表面にピットがあってはならない。

- すみ肉溶接の脚長を等脚とすると、不等脚と比較してアンダーカット等の欠陥を生じる原因になりやすい。

- 組立溶接は、本溶接と同様な管理が必要なため、組立終了時までにスラグを除去し、溶接部表面に割れがないことを確認しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,19(A)】アルカリシリカ反応を生じたコンクリート構造物の補修・補強に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 塩害とアルカリシリカ反応による複合劣化が生じ、鉄筋の防食のために電気防食工法を適用する場合は、アルカリシリカ反応を促進させないように配慮するとよい。

- 予想されるコンクリート膨張量が大きい場合には、プレストレス導入やFRP巻立て等の対策は適していないので、他の対策工法を検討するとよい。

- アルカリシリカ反応によるひび割れが顕著になると、鉄筋の曲げ加工部に亀裂や破断が生じるおそれがあるので、補修・補強対策を検討するとよい。

- アルカリシリカ反応の補修・補強の時には、できるだけ水分を遮断しコンクリートを乾燥させる対策を講じるとよい。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,20(A)】コンクリート構造物の中性化による劣化とその特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 大気中の二酸化炭素による中性化は、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて常時乾燥している場合の方が中性化速度は速い。

- 中性化と水の浸透に伴う鉄筋腐食は、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて常時滞水している場合の方が腐食速度は速い。

- コンクリート中に塩化物が含まれている場合、中性化の進行により、セメント水和物に固定化されていた塩化物イオンが解離し、未中性化領域に濃縮するため腐食の開始が早まる。

- コンクリートの中性化深さを調査する場合は、フェノールフタレイン溶液を噴霧し、コンクリート表面から、発色が認められない範囲までの深さを測定する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,21(A)】河川堤防の盛土施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 築堤盛土の施工では、降雨による法面侵食の防止のため適当な間隔で仮排水溝を設けて降雨を流下させたり、降水の集中を防ぐため堤防縦断方向に排水勾配を設ける。

- 築堤盛土の施工開始にあたっては、基礎地盤と盛土の一体性を確保するために地盤の表面を乱さないようにして盛土材料の締固めを行う。

- 既設の堤防に腹付けを行う場合は、新旧法面をなじませるため段切りを行い、一般にその大きさは堤防締固め一層仕上り厚程度とすることが多い。

- 築堤盛土の締固めは、堤防縦断方向に行うことが望ましく、締固めに際しては締固め幅が重複するように常に留意して施工する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,22(A)】河川護岸の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- かごマットは、かごを工場で完成に近い状態まで加工し、これまで熟練工の手作業に頼っていた詰め石作業を機械化するため、蓋編み構造としている。

- 透過構造の法覆工である連節ブロックは、裏込め材の設置は不要となるが、背面土砂の吸出しを防ぐため、吸出し防止材の設置が代わりに必要である。

- 練積の石積み構造物は、裏込めコンクリート等によって固定することで、石と石のかみ合わせを配慮しなくても構造的に安定している。

- すり付け護岸は、屈撓性があり、かつ、表面形状に凹凸のある連節ブロックやかご工等が適しているが、局部洗掘や上流端からのめくれ等への対策が必要である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,23(A)】河川堤防の開削工事に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 鋼矢板の二重締切りに使用する中埋め土は、壁体の剛性を増す目的と、鋼矢板等の壁体に作用する土圧を低減するという目的のため、良質の砂質土を用いることを原則とする。

- 仮締切り工は、開削する堤防と同等の機能が要求されるものであり、流水による越流や越波への対策は不要で、天端高さや堤体の強度を確保すればよい。

- 仮締切り工の平面形状は、河道に対しての影響を最小にするとともに、流水による洗掘、堆砂等の異常現象を発生させない形状とする。

- 樋門工事を行う場合の床付け面は、堤防開削による荷重の除去に伴って緩むことが多いので、乱さないで施工するとともに転圧によって締め固めることが望ましい。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,24(A)】不透過型砂防堰堤に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 砂防堰堤の水抜き暗渠は、一般には施工中の流水の切替えと堆砂後の浸透水圧の減殺を主目的としており、後年に補修が必要になった際に施工を容易にする。

- 砂防堰堤の水通しの位置は、堰堤下流部基礎の一方が岩盤で他方が砂礫層や崖錐の場合、砂礫層や崖錐側に寄せて設置する。

- 砂防堰堤の基礎地盤が岩盤の場合で、基礎の一部に弱層、風化層、断層等の軟弱部をはさむ場合は、軟弱部をプラグで置き換えて補強するのが一般的である。

- 砂防堰堤の材料のうち、地すべり箇所や地盤支持力の小さい場所では、屈撓性のあるコンクリートブロックや鋼製枠が用いられる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,25(A)】渓流保全工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 床固工は、渓床の縦侵食及び渓床堆積物の流出を防止又は軽減することにより渓床の安定を図ることを目的に設置される。

- 護岸工は、床固工の袖部を保護する目的では設置せず、渓岸の侵食や崩壊を防止するために設置される。

- 渓流保全工は、洪水流の乱流や渓床高の変動を抑制するための縦工及び側岸侵食を防止するための横工を組み合わせて設置される。

- 帯工は、渓床の変動の抑制を目的としており、床固工の間隔が広い場合において天端高と計画渓床高に落差を設けて設置される。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,26(A)】急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 排水工は、崩壊の主要因となる斜面内の地表水等を速やかに集め、斜面外の安全なところへ排除することにより、斜面及び急傾斜地崩壊防止施設の安全性を高めるために設けられる。

- 法枠工は、斜面に枠材を設置し、法枠内を植生工やコンクリート張工等で被覆する工法で、湧水のある斜面の場合は、のり枠背面の排水処理を行い、吸出しに十分配慮する。

- 落石対策工のうち落石予防工は、発生した落石を斜面下部や中部で止めるものであり、落石防護工は、斜面上の転石の除去等落石の発生を防ぐものである。

- 擁壁工は、斜面脚部の安定や斜面上部からの崩壊土砂の待受け等のために設けられ、基礎掘削や斜面下部の切土は、斜面の安定に及ぼす影響が大きいので最小限になるように検討する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,27(A)】道路のアスファルト舗装における路床の安定処理の施工方法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 路上混合方式による場合、安定処理の効果を十分に発揮させるには、混合機により対象土を所定の深さまでかき起こし、安定剤を均一に散布・混合し締め固めることが重要である。

- 路上混合方式による場合、安定材の散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合には、防塵型の安定材を用いたり、シートを設置したりする等の対策をとる。

- 路上混合方式による場合、粒状の生石灰を用いるときには、一般に、一回目の混合が終了したのち仮転圧して散水し、生石灰の消化が始まる前に再び混合する。

- 路上混合方式による場合、混合にはバックホゥやブルドーザを使用することもあるが、均一に混合するには、スタビライザを用いることが望ましい。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,28(A)】道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 上層路盤の粒度調整路盤は、一層の仕上り厚さが20cmを超える場合において所要の締固め度が保証される施工方法が確認されていれば、その仕上り厚さを用いてもよい。

- 上層路盤の加熱混合方式による瀝青安定処理路盤は、一層の施工厚さが20cmまでは一般的なアスファルト混合物の施工方法に準じて施工する。

- 下層路盤の粒状路盤工法では、締固め密度は液性限界付近で最大となるため、乾燥しすぎている場合は適宜散水し、含水比が高くなっている場合は曝気乾燥などを行う。

- 下層路盤の路上混合方式によるセメント安定処理工法では、締固め終了後直ちに交通開放しても差し支えないが、表面を保護するために常時散水するとよい。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,29(A)】道路のアスファルト舗装における基層・表層の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- アスファルト混合物の敷均し前は、アスファルト混合物のひきずりの原因とならないように、事前にアスファルトフィニッシャのスクリードプレートを十分に湿らせておく。

- アスファルト混合物の敷均し時の余盛高は、混合物の種類や使用するアスファルトフィニッシャの能力により異なるので、施工実績がない場合は試験施工等によって余盛高を決定する。

- アスファルト混合物の転圧開始時は、一般にローラが進行する方向に案内輪を配置して、駆動輪が混合物を進行方向に押し出してしまうことを防ぐ。

- アスファルト混合物の締固め作業は、所定の密度が得られるように締固め、初転圧、二次転圧、継目転圧及び仕上げ転圧の順序で行う。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,30(A)】道路のアスファルト舗装における補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 鋼床版上にて表層・基層打換えを行うときは、事前に発錆状態を調査しておき、発錆の程度に応じた経済的な表面処理を施して、舗装と床版の接着性を確保する。

- 線状打換え工法で複数層の施工を行うときは、既設舗装の撤去にあたり、締固めを行いやすくするため、上下層の撤去位置を合わせる。

- 既設舗装上に薄層オーバーレイ工法を施工するときは、舗設厚さが薄いため混合物の温度低下が早いことから、寒冷期等には迅速な施工を行う。

- ポーラスアスファルト舗装を切削オーバーレイ工法で補修するときは、切削面に直接雨水等が作用することから、原則としてゴム入りアスファルト乳剤を使用する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,31(A)】道路の排水性舗装に用いるポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 敷均しは、異種の混合物を二層同時に敷き均せるアスファルトフィニッシャや、タックコートの散布装置付きフィニッシャが使用されることがある。

- 締固めは、供用後の耐久性及び機能性に大きく影響を及ぼすため、所定の締固め度を確保することが特に重要である。

- 敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度の低下が通常の混合物よりも早いため、できるだけ速やかに行う。

- 締固めは、所定の締固め度をタイヤローラによる初転圧及び二次転圧の段階で確保することが望ましい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,32(A)】道路の各種コンクリート舗装に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 転圧コンクリート版は、単位水量の少ない硬練りコンクリートを、アスファルト舗装用の舗設機械を使用して敷き均し、ローラによって締め固める。

- 連続鉄筋コンクリート版は、横方向鉄筋上に縦方向鉄筋をコンクリート打設直後に連続的に設置した後、フレッシュコンクリートを振動締固めによって締め固める。

- プレキャストコンクリート版は、あらかじめ工場で製作したコンクリート版を路盤上に敷設し、必要に応じて相互のコンクリート版をバー等で結合して築造する。

- 普通コンクリート版は、フレッシュコンクリートを振動締固めによってコンクリート版とするもので、版と版の間の荷重伝達を図るバーを用いて目地を設置する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,33(A)】ダムの基礎処理として行うグラウチングに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- ダムの基礎グラウチングの施工方法として、上位から下位のステージに向かって削孔と注入を交互に行っていくステージ注入工法がある。

- ブランケットグラウチングは、コンクリートダムの着岩部付近を対象に遮水性を改良することを目的として実施するグラウチングである。

- コンソリデーショングラウチングは、カーテングラウチングとあいまって遮水性を改良することを目的として実施するグラウチングである。

- カーテングラウチングは、ダムの基礎地盤とリム部の地盤の水みちとなる高透水部の遮水性を改良することを目的として実施するグラウチングである。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,34(A)】ダムコンクリートの工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- RCD用コンクリートは、ブルドーザによって、一般的に0.75mリフトの場合には3層、1mリフトの場合には4層と薄層に敷き均し、振動ローラで締め固める。

- ダムコンクリートの打込みは、一般的に有スランプコンクリートは1時間当り4mm以上、RCD用コンクリートは1時間当り2mm以上の降雨強度時に中止することが多い。

- RCD用コンクリートの練混ぜから締固めまでの許容時間は、できるだけ速やかに行うものとし、夏季では3時間程度、冬季では4時間程度を標準とする。

- ダムコンクリートに用いる骨材の貯蔵においては、安定した表面水率を確保するため、特に粗骨材は雨水を避ける上屋を設け、7日以上の水切り時間を確保する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,35(A)】トンネルの山岳工法における掘削工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 導坑先進工法は、導坑をトンネル断面内に設ける場合は、前方の地質確認や水抜き等の効果があり、導坑設置位置によって、頂設導坑、中央導坑、底設導坑等がある。

- ベンチカット工法は、一般に上部半断面と下部半断面に分割して掘進する工法であり、地山の良否に応じてベンチ長を決定する。

- 補助ベンチ付き全断面工法は、ベンチを付けることにより切羽の安定を図る工法であり、地山の大きな変位や地表面沈下を抑制するために、一次インバートを早期に施工する場合もある。

- 全断面工法は、地質が安定しない地山等で採用され、施工途中での地山条件の変化に対する順応性が高い。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,36(A)】トンネルの山岳工法における切羽安定対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 天端部の安定対策は、天端の崩落防止対策として実施するもので、充填式フォアポーリング、注入式フォアポーリング、サイドパイル等がある。

- 鏡面の安定対策は、鏡面の崩壊防止対策として実施するもので、鏡吹付けコンクリート、鏡ボルト、注入工法等がある。

- 脚部の安定対策は、脚部の沈下防止対策として実施するもので、仮インバート、レッグパイル、ウィングリブ付き鋼製支保工等がある。

- 地下水対策は、湧水による切羽の不安定化防止対策として実施するもので、水抜きボーリング、水抜き坑、ウェルポイント等がある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,37(A)】海岸堤防の根固工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 異形ブロック根固工は、適度のかみ合わせ効果を期待する意味から天端幅は最小限2個並び、層厚は2層以上とすることが多い。

- 異形ブロック根固工は、異形ブロック間の空隙が大きいため、その下部に空隙の大きい捨石層を設けることが望ましい。

- 捨石根固工を汀線付近に設置する場合は、地盤を掘り込むか、天端幅を広くとることにより、海底土砂の吸い出しを防止する。

- 捨石根固工は、一般に表層に所要の質量の捨石を3個並び以上とし、中詰石を用いる場合は、表層よりも質量の小さいものを用いる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,38(A)】海岸の潜堤・人工リーフの機能や特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 潜堤・人工リーフは、その天端水深、天端幅により堤体背後への透過波が変化し、波高の大きい波浪はほとんど透過し、小さい波浪を選択的に減衰させるものである。

- 潜堤・人工リーフは、天端が海面下であり、構造物が見えないことから景観を損なわないが、船舶の航行、漁船の操業等の安全に配慮しなければならない。

- 人工リーフは天端水深をある程度深くし、反射波を抑える一方、天端幅を広くすることにより、波の進行に伴う波浪減衰を効果的に得るものである。

- 潜堤は天端幅が狭く、天端水深を浅くし、反射波と強制砕波によって波浪減衰効果を得るものである。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,39(A)】ケーソンの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- ケーソン製作に用いるケーソンヤードには、斜路式、ドック式、吊り降し方式等があり、製作函数、製作期間、製作条件、用地面積、土質条件、据付現場までの距離、工費等を検討して最適な方式を採用する。

- ケーソンの据付けは、函体が基礎マウンド上に達する直前でいったん注水を中止し、最終的なケーソン引寄せを行い、据付け位置を確認、修正を行ったうえで一気に注水着底させる。

- ケーソン据付け時の注水方法は、気象、海象の変わりやすい海上の作業を手際よく進めるために、できる限り短時間で、かつ、隔室ごとに順次満水にする。

- ケーソンの中詰作業は、ケーソンの安定を図るためにケーソン据付け後直ちに行う必要があり、ケーソンの不同沈下や傾斜を避けるため、中詰材がケーソンの各隔室でほぼ均等に立ち上がるように中詰材を投入する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,40(A)】港湾の防波堤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- ケーソン式の直立堤は、海上施工で必要となる工種は少ないものの、荒天日数の多い場所では海上施工日数に著しく制限を受ける。

- ブロック式の直立堤は、施工が確実で容易であり、施工設備が簡単であるが、海上作業期間は一般的に長く、ブロック数が多い場合には、広い製作用地を必要とする。

- 傾斜堤は、施工設備が簡単、工程が単純、施工管理が容易であるが、水深が大きくなれば、多量の材料及び労力を必要とする。

- 混成堤は、石材等の資材の入手の難易度や価格等を比較し、捨石部と直立部の高さの割合を調整して、経済的な断面とすることが可能である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,41(A)】鉄道の路床の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 路床は、軌道及び路盤を安全に支持し、安定した列車走行と良好な保守性を確保するとともに、軌道及び路盤に変状を発生させない等の機能を有するものとする。

- 路床の範囲に軟弱な層が存在する場合には、軌道の保守性の低下や、走行安定性に影響が生じるおそれがあるため、軟弱層は地盤改良を行うものとする。

- 切土及び素地における路床の範囲は、一般に列車荷重の影響が大きい施工基面から下3mまでのうち、路盤を除いた地盤部をいう。

- 地下水及び路盤からの浸透水の排水を図るため、路床の表面には排水工設置位置へ向かって10%程度の適切な排水勾配を設ける。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,42(A)】鉄道の軌道における維持・管理に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- ロングレールでは、温度変化による伸縮が全長にわたって発生する。

- 犬くぎは、マクラギ上のレールの位置を保ち、レールの浮き上がりを防止するためのものとして使用される。

- 重いレールを使用すると保守量が増加するため、走行する車両の荷重、速度、輸送量等に応じて使用するレールを決める必要がある。

- 直線区間ではレール頭部が摩耗し、曲線区間では曲線の内側レールが顕著に摩耗する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,43(A)】鉄道(在来線)の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 踏切と同種の設備を備えた工事用通路には、工事用しゃ断機、列車防護装置、列車接近警報機を備えておくものとする。

- 建設用大型機械の留置場所は、直線区間の建築限界の外方1m以上離れた場所で、かつ列車の運転保安及び旅客公衆等に対し安全な場所とする。

- 線路閉鎖工事実施中の線閉責任者の配置については、必要により一時的に現場を離れた場合でも速やかに現場に帰還できる範囲内とする。

- 列車見張員は、停電時刻の10分前までに、電力指令に作業の申込みを行い、き電停止の要請を行う。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,44(A)】シールド工法の施工管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 泥水式シールド工法では、地山の条件に応じて比重や粘性を調整した泥水を加圧循環し、切羽の土水圧に対抗する泥水圧によって切羽の安定を図るのが基本である。

- 土圧式シールド工法において切羽の安定を保持するには、カッターチャンバ内の圧力管理、塑性流動性管理及び排土量管理を慎重に行う必要がある。

- シールドにローリングが発生した場合は、一部のジャッキを使用せずシールドに偏心力を与えることによってシールドに逆の回転モーメントを与え、修正するのが一般的である。

- シールドテールが通過した直後に生じる沈下あるいは隆起は、テールボイドの発生による応力解放や過大な裏込め注入圧等が原因で発生することがある。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,45(A)】鋼構造物の防食法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 海岸地域で現場塗装を行う場合は、飛来塩分や海水の波しぶき等によって、塩分が被塗装面に付着することのないよう確実な養生を行う必要がある。

- 耐候性鋼材では、その表面に緻密なさび層が形成されるまでの期間は、普通鋼材と同様にさび汁が生じるため、耐候性鋼用表面処理が併用されることがある。

- 溶融亜鉛めっき被膜は硬く、良好に施工された場合は母材表面に合金層が形成されるため損傷しにくく、また一旦損傷を生じても部分的に再めっきを行うことが容易である。

- 金属溶射の施工にあたっては、温度や湿度等の施工環境条件の制限があるとともに、下地処理と粗面処理の品質確保が重要である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,46(A)】上水道管の更新・更生工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 既設管内挿入工法は、挿入管としてダクタイル鋳鉄管及び鋼管等が使用されているが既設管の管径や屈曲によって適用条件が異なる場合があるため、挿入管の管種や口径等の検討が必要である。

- 既設管内巻込工法は、管を巻込んで引込作業後拡管を行うので、更新管路は曲がりには対応しにくいが、既設管に近い管径を確保することができる。

- 合成樹脂管挿入工法は、管路の補強が図られ、また、管内面は平滑であるため耐摩耗性が良く流速係数も大きいが、合成樹脂管の接着作業時の低温には十分注意する。

- 被覆材管内装着工法は、管路の動きに対して追随性が良く、曲線部の施工が可能で、被覆材を管内で反転挿入し圧着する方法と、管内に引き込み後、加圧し膨張させる方法とがあり、適用条件を十分調査の上で採用する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,47(A)】下水道管渠の更生工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 反転工法は、既設管渠より小さな管径で工場製作された管渠をけん引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。

- 形成工法は、熱で硬化する樹脂を含浸させた材料をマンホールから既設管渠内に加圧しながら挿入し、加圧状態のまま樹脂が硬化することで管を構築する。

- さや管工法は、硬化性樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で成形した材料をマンホールから引込み、加圧し、拡張・圧着後に硬化や冷却固化することで管を構築する。

- 製管工法は、既設管渠内に硬質塩化ビニル樹脂材等をかん合し、その樹脂パイプと既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,48(A)】下水道工事における小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 滑材の注入にあたり含水比の大きな地盤では、推進力低減効果が低下したり、圧密により推進抵抗が増加することがあるので、特に滑材の選定、注入管理に留意しなければならない。

- 推進管理測量を行う際に、水平方向については、先導体と発進立坑の水位差で管理する液圧差レベル方式を用いることで、リアルタイムに比較的高精度の位置管理が可能となる。

- 先導体を曲進させる際には、機構を簡易なものとするために曲線部内側を掘削し、外径を大きくする方法を採用するのが一般的である。

- 先導体の到達にあたっては、先導体の位置を確認し、地山の土質、補助工法の効果の状況、湧水の状態等に留意し、その対策を施してから到達の鏡切りを行わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,49(A)】下水道工事における、薬液注入効果の確認方法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 現場透水試験の評価は、注入改良地盤で行った現場試験の結果に基づき、透水性に関する目標値、設計値、得られた透水係数のばらつき等から総合的に評価する。

- 薬液注入による地盤の不透水化の改良効果を室内透水試験により評価するには、未注入地盤の透水係数と比較するか目標とする透水係数と比較する。

- 標準貫入試験結果の評価は薬液注入前後のN値の増減を見て行い、評価を行う際にはボーリング孔の全地層のN値を平均する等の簡易的な統計処理を実施する。

- 室内強度試験は、薬液注入によって改良された地盤の強度特性や変形特性等を求め改良効果を評価するものであり、薬液注入後の乱さない試料が得られた場合に実施する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,50~61問A 関係法規

問題番号No,50(A)からNo,61(A)までの12問のうち、8問を選択し解答してください。

【No,50(A)】常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法上、就業規則に必ず記載しなければならない事項は次の記述のうちどれか。

- 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

- 安全及び衛生に関する事項

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,51(A)】労働時間及び休憩に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

- 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が生じ、労働時間を延長する場合においては、事態が急迫した場合であっても、事前に行政官庁の許可を受けなければならない。

- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、1週間の各日については1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

- 使用者が、労働者に労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額に対して割増した賃金を支払わなければならない。

- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,52(A)】次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要とする作業はどれか。

- 高さが3mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

- 高さが3mの土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

- 高さが3m、支間が20mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業

- 高さが3mの構造の足場の組立て又は解体の作業

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,53(A)】高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために、事業者が行わなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

- あらかじめ当該工作物の形状、き裂の有無等について調査を実施し、その調査により知り得たところに適応する作業計画を定めなければならない。

- 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について作業指揮者を定め、関係労働者に周知させなければならない。

- 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,54(A)】元請負人の義務に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

- 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

- 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

- 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

- 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,55(A)】火薬類取扱い等に関する次の記述のうち、火薬類取締法令上、誤っているものはどれか。

- 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

- 火薬類を取り扱う者は、所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときには遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

- 火薬類の発破を行う場合には、発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をあらかじめ消防署に届け出なければならない。

- 火薬類の発破を行う場合には、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,56(A)】道路占用工事における道路の掘削に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。

- 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。

- 舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。

- わき水又はたまり水の排出に当たっては、いかなる場合でも道路の排水施設や路面に排出しないよう措置すること。

- 道路の掘削面積は、道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないよう覆工を施工するなどの措置をした場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,57(A)】河川管理者以外の者が河川区域(高規格堤防特別区域を除く)で行う行為の許可に関する次の記述のうち、河川法上、誤っているものはどれか。

- モルタル練り混ぜ水として、河川からバケツ等でごく少量の水を汲み上げる取水は、河川管理者の許可は必要ない。

- 水道取水施設の補修で河川区域内の転石や浮石を工事材料として採取する場合は、河川管理者の許可が必要である。

- 河川区域内に電柱を設けず上空を通過する電線等を設置する場合でも、河川管理者の許可が必要である。

- 河川区域内にある民有地で公園等を整備する場合は、民有地であるため河川管理者の許可は必要ない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,58(A)】工事現場に延べ面積45m²の仮設現場事務所を設置する場合、建築基準法上、適用されるものは次の記述のうちどれか。

- 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。

- 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、工業地域内にあっては10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。

- 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合しなければならない。

- 居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,59(A)】騒音規制法令上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの、及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。

- 原動機の定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用して行う掘削積込み作業

- 電動機を動力とする空気圧縮機を使用する削岩作業

- アースオーガーと併用しないディーゼルハンマを使用するくい打ち作業

- 原動機の定格出力40kW以上のブルドーザを使用して行う盛土の敷均し作業

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,60(A)】振動規制法令上、特定建設作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 特定建設作業における環境省令の振動規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないことである。

- 市町村長は、特定建設作業に伴って発生する振動の改善勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

- 特定建設作業を伴う建設工事における振動を防止することにより生活環境を保全するための地域を指定しようとする市町村長は、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

- 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,61(A)】船舶の入出港及び停泊に関する次の記述のうち、港則法令上、誤っているものはどれか。

- 船舶は、特定港に入港したとき、又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。

- 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

- 特定港内に停泊する船舶は、港長にびょう地を指定された場合を除き、各々そのトン数、又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。

- 汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,01~20問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,20(B)までの20問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】TS(トータルステーション)を用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- TSでの距離測定は、測定開始直前又は終了直後に、気温及び気圧の測定を行う。

- TSでの水平角観測において、目盛変更が不可能な機器は、1対回の繰り返し観測を行う。

- TSでは、器械高、反射鏡高及び目標高は、センチメートル位まで測定を行う。

- TSでは、水平角観測の必要対回数に合せ取得された距離測定値は、その平均値を用いる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,2(B)】公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が、検査の結果不合格と決定された場合、工事現場内に保管しなければならない。

- 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

- 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

- 発注者は、設計図書の変更を行った場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

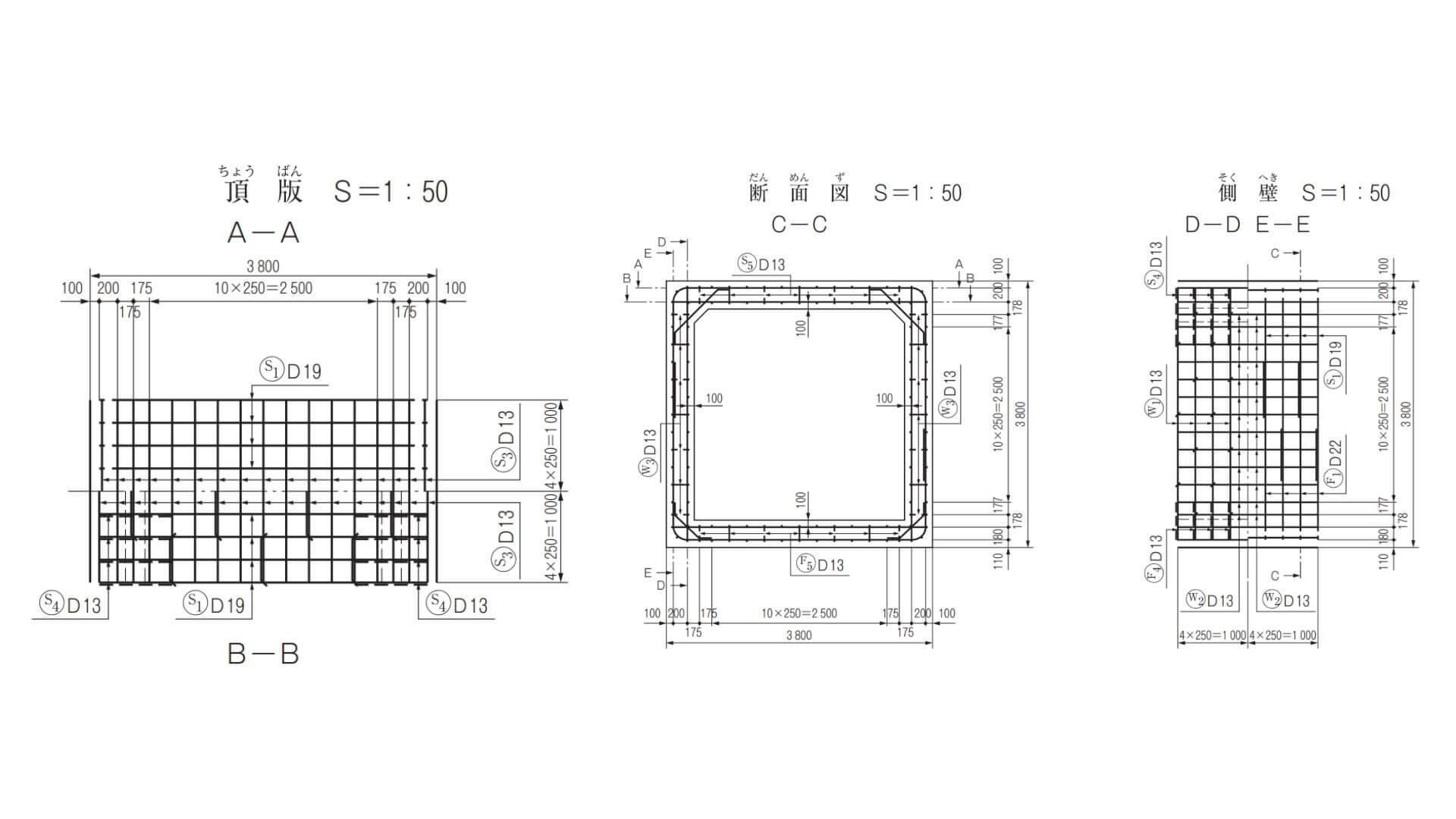

【No,3(B)】下図は、ボックスカルバートの配筋図を示したものである。

この図における配筋に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 頂版の主鉄筋は、径19mmの異形棒鋼である。

- 頂版の下面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸方向に250mmで配置されている。

- 側壁の内面主鉄筋は、径22mmの異形棒鋼である。

- 側壁の外面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸方向に250mmで配置されている。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,4(B)】工事用電力設備に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 工事現場における電気設備の容量は、月別の電気設備の電力合計を求め、このうち最大となる負荷設備容量に対して受電容量不足をきたさないように決定する。

- 小規模な工事現場等で契約電力が、電灯、動力を含め50kW未満のものについては、低圧の電気の供給を受ける。

- 工事現場で高圧にて受電し現場内の自家用電気工作物に配電する場合、電力会社との責任分界点に保護施設を備えた受電設備を設置する。

- 工事現場に設置する変電設備の位置は、一般にできるだけ負荷の中心から遠い位置を選定する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,5(B)】施工計画立案に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 施工計画立案に使用した資料は、施工過程における計画変更等に重要な資料となったり、工事を安全に完成するための資料となる。

- 施工計画立案のための資機材等の輸送調査では、輸送ルートの道路状況や交通規制等を把握し、不明があれば道路管理者や労働基準監督署に相談して解決しておく必要がある。

- 施工計画の立案にあたっては、発注者から示された工程が最適工期とは限らないので、示された工程の範囲でさらに経済的な工程を探し出すことも大切である。

- 施工計画の立案にあたっては、発注者の要求品質を確保するとともに、安全を最優先にした施工を基本とした計画とする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

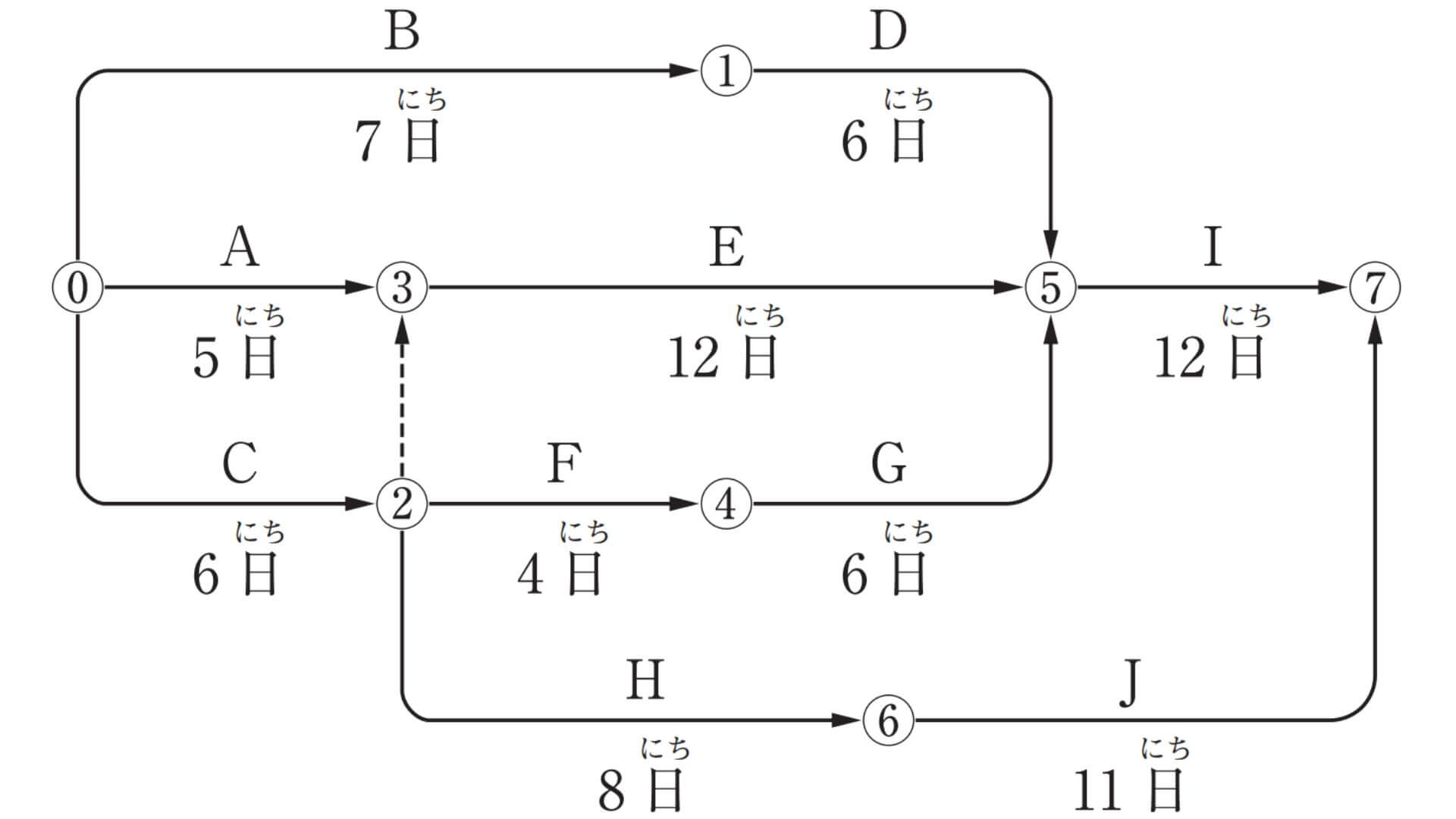

【No,6(B)】下図のネットワーク式工程表で示される工事で、作業Gに3日の遅延が発生した場合、次の記述のうち、適当なものはどれか。

ただし、図中のイベント間のA~Jは作業内容、数字は作業日数を示す。

- 当初の工期より1日遅れる。

- 当初の工期より3日遅れる。

- 当初の工期どおり完了する。

- クリティカルパスの経路は当初と変わらない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,7(B)】元方事業者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正の措置を自ら行わなければならない。

- 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

- 元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければならない。

- 元方事業者の講ずべき技術上の指導その他必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,8(B)】建設工事現場における保護具の使用に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 大きな衝撃を受けた保護帽は、外観に異常がなければ使用することができる。

- 防毒マスク及び防塵マスクは、酸素欠乏危険作業に用いることができる。

- ボール盤等の回転する刃物に、労働者の手が巻き込まれるおそれのある作業の場合は、手袋を使用させなければならない。

- 通路等の構造又は当該作業の状態に応じて安全靴その他の適当な履物を定め、作業中の労働者に使用させなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(B)】建設工事の労働災害防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- ロープ高所作業では、メインロープ及びライフラインを設け、作業箇所の上方にある同一の堅固な支持物に外れないよう確実に緊結し作業する。

- 墜落のおそれがある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、要求性能墜落制止用器具を使用する。

- 工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち現地調査を実施し、種類、位置(場所、高さ等)及び管理者を確認する。

- 上下作業は極力さけることとするが、やむを得ず上下作業を行うときは、事前に両者の作業責任者と場所、内容、時間等をよく調整し、安全確保をはかる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,10(B)】足場、作業床の組立等に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

- 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視するほか、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除かせなければならない。

- 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震(震度4)以上の地震の後において、足場における作業を行うときは、作業開始後直ちに、点検しなければならない。

- 事業者は、足場の組立て等作業において、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

- 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,11(B)】墜落による危険を防止するための安全ネット(防網)の使用上の留意点に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 人体又はこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けたネットは、入念に点検したうえで使用すること。

- ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、ネットの使用後に試験用糸について、等速引張試験を行うこと。

- 溶接や溶断の火花、破れや切れ等で破損したネットは、その破損部分が補修されていない限り使用しないこと。

- ネットの材料は合成繊維とし、支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものであること。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,12(B)】土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

- 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。

- 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

- 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入り措置を講じなければならない。

- 掘削面の高さ2m以上の場合、土止め支保工作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことを行わせる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,13(B)】コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 転倒方式による取り壊しでは、解体する主構造部に複数本の引きワイヤを堅固に取り付け、引きワイヤで加力する際は、繰り返し荷重をかけてゆすってはいけない。

- ウォータージェットによる取り壊しでは、取り壊し対象物周辺に防護フェンスを設置するとともに、水流が貫通するので取り壊し対象物の裏側は立ち入り禁止とする。

- カッタによる取り壊しでは、撤去側躯体ブロックにカッタを堅固に取り付けるとともに、切断面付近にシートを設置して冷却水の飛散防止をはかる。

- 圧砕機及び大型ブレーカによる取り壊しでは、解体する構造物からコンクリート片の飛散、構造物の倒壊範囲を予測し、作業員、建設機械を安全作業位置に配置しなければいけない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,14(B)】道路のアスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 表層、基層の締固め度の管理は、通常は切取コアの密度を測定して行うが、コア採取の頻度は工程の初期は多めに、それ以降は少なくして、混合物の温度と締固め状況に注意して行う。

- 工事施工途中で作業員や施工機械等の組合せを変更する場合は、品質管理の各項目に関する試験頻度を増し、新たな組合せによる品質の確認を行う。

- 下層路盤の締固め度の管理は、試験施工や工程の初期におけるデータから、現場の作業を定常化して締固め回数による管理に切り替えた場合には、必ず密度試験による確認を行う。

- 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合、あるいは一方に片寄っている等の結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増やして異常の有無を確認する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,15(B)】路床や路盤の品質管理に用いられる試験方法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 突固め試験は、土が締め固められた時の乾燥密度と含水比の関係を求め、路床や路盤を構築する際における材料の選定や管理することを目的として実施する。

- RIによる密度の測定は、路床や路盤等の現場における締め固められた材料の密度及び含水比を求めることを目的として実施する。

- 平板載荷試験は、地盤支持力係数K値を求め、路床や路盤の支持力を把握することを目的として実施する。

- プルーフローリング試験は、路床や路盤のトラフィカビリティーを判定することを目的として実施する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,16(B)】JIS A 5308に準拠したレディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- スランプ試験を行ったところ、12.0cmの指定に対して10.0cmであったため、合格と判定した。

- 空気量試験を行ったところ、4.5%の指定に対して3.0%であったため、合格と判定した。

- 塩化物含有量の検査を行ったところ、塩化物イオン(Cl−)量として1.0kg/m³であったため、合格と判定した。

- アルカリシリカ反応対策について、コンクリート中のアルカリ総量が2.0kg/m³であったため、合格と判定した。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,17(B)】建設工事における騒音・振動対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 騒音・振動の防止対策については、騒音・振動の大きさを下げるほか、発生期間を短縮する等全体的に影響が小さくなるよう検討しなければならない。

- 騒音防止対策は、音源対策が基本だが、伝搬経路対策及び受音側対策をバランスよく行うことが重要である。

- 建設工事に伴う地盤振動に対する防止対策においては、振動エネルギーが拡散した状態となる受振対象で実施することは、一般に大規模になりがちであり効果的ではない。

- 建設機械の発生する音源の騒音対策は、発生する騒音と作業効率には大きな関係があり、低騒音型機械の導入においては、作業効率が低下するので、日程の調整が必要となる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,18(B)】建設工事における土壌汚染対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土壌汚染対策は、汚染状況(汚染物質、汚染濃度等)、将来的な土地の利用方法、事業者や土地所有者の意向等を考慮し、覆土、完全浄化、原位置封じ込め等、適切な対策目標を設定することが必要である。

- 地盤汚染対策工事においては、工事車両のタイヤ等に汚染土壌が付着し、場外に出ることのないよう、車両の出口にタイヤ洗浄装置及び車体の洗浄施設を備え、洗浄水は直ちに場外に排水する。

- 地盤汚染対策工事においては、汚染土壌対策の作業エリアを区分し、作業エリアと場外の間に除洗区域を設置し、作業服等の着替えを行う。

- 地盤汚染対策工事における屋外掘削の場合、飛散防止ネットを設置し、散水して飛散を防止する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,19(B)】「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 発注者に義務付けられている対象建設工事の事前届出に関し、元請負業者は、届出に係る事項について発注者に書面で説明しなければならない。

- 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、プラスチックの品目が定められている。

- 対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、すべて再資源化をしなければならない。

- 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工に関する技術上の管理をつかさどる安全責任者を選任しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,20(B)】建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の処分に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法令上、正しいものはどれか。

- 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

- 排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ当該工事の発注者へ届け出なければならない。

- 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了後、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

- 排出事業者は、非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず市町村長に届け出なければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,21~35問B 応用能力問題(施工管理法)

問題番号No,21(B)からNo,35(B)までの15問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,21(B)】仮設工事計画立案の留意事項に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・仮設工事の材料は、一般の市販品を使用して可能な限り規格を統一し、その主要な部材については他工事 イ 計画にする。<

・仮設構造物設計における安全率は、本体構造物よりも割引いた値を ロ 。

・仮設工事計画では、取扱いが容易でできるだけユニット化を心がけるとともに、 ハ を考慮し、省力化が図れるものとする。

・仮設構造物設計における荷重は短期荷重で算定する場合が多く、また、転用材を使用するときには、一時的な短期荷重扱い ニ 。

- イ:からの転用はさける ロ:採用してはならない ハ:資機材不足 ニ:が妥当である

- イ:にも転用できる ロ:採用することが多い ハ:作業員不足 ニ:は妥当ではない

- イ:からの転用はさける ロ:採用してはならない ハ:資機材不足 ニ:は妥当ではない

- イ:にも転用できる ロ:採用することが多い ハ:作業員不足 ニ:が妥当である

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,22(B)】公共工事における施工体制台帳に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・下請業者は、請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を イ に提出しなければならない。

・施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、 ロ 等を記載しなければならない。

・発注者から直接工事を請負った建設業者は、当該工事を施工するため、 ハ 、施工体制台帳を作成しなければならない。

・元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した ニ を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

- イ:発注者 ロ:健康保険の加入状況 ハ:一定額以上の下請金額の場合は ニ:施工体系図

- イ:元請業者 ロ:建設工事の作業手順 ハ:一定額以上の下請金額の場合は ニ:緊急連絡網

- イ:元請業者 ロ:健康保険の加入状況 ハ:下請金額にかかわらず ニ:施工体系図

- イ:発注者 ロ:建設工事の作業手順 ハ:下請金額にかかわらず ニ:緊急連絡網

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,23(B)】土留め壁を構築する場合における掘削底面の破壊現象に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・ボイリングとは、遮水性の土留め壁を用いた場合に水位差により上向きの浸透流が生じ、この浸透圧が土の有効重量を超えると、沸騰したように沸き上がり掘削底面の土が イ を失い、急激に土留めの安定性が損なわれる現象である。

・パイピングとは、地盤の弱い箇所の ロ が浸透流により洗い流され地中に水みちが拡大し、最終的にはボイリング状の破壊に至る現象である。

・ヒービングとは、土留め背面の土の重量や土留めに接近した地表面での上載荷重等により、掘削底面 ハ が生じ最終的には土留め崩壊に至る現象である。

・盤ぶくれとは、地盤が ニ のとき上向きの浸透流は生じないが ニ 下面に上向きの水圧が作用し、これが上方の土の重さ以上となる場合は、掘削底面が浮き上がり、最終的にはボイリング状の破壊に至る現象である。

- イ:透水性 ロ:粘性土 ハ:の隆起 ニ:透水層

- イ:せん断抵抗 ロ:土粒子 ハ:の隆起 ニ:難透水層

- イ:透水性 ロ:土粒子 ハ:に陥没 ニ:難透水層

- イ:せん断抵抗 ロ:粘性土 ハ:に陥没 ニ:透水層

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,24(B)】施工計画における建設機械の選定に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・建設機械の組合せ選定は、従作業の施工能力を主作業の施工能力と同等、あるいは幾分 イ にする。

・建設機械の選定は、工事施工上の制約条件より最も適した建設機械を選定し、その機械が ロ 能力を発揮できる施工法を選定することが合理的かつ経済的である。

・建設機械の使用計画を立てる場合には、作業量をできるだけ ハ し、施工期間中の使用機械の必要量が大きく変動しないように計画するのが原則である。

・機械施工における ニ の指標として施工単価の概念を導入して、施工単価を安くする工夫が要求される。

- イ:高め ロ:最大の ハ:集中化 ニ:経済性

- イ:低め ロ:平均的な ハ:集中化 ニ:安全性

- イ:低め ロ:平均的な ハ:平滑化 ニ:安全性

- イ:高め ロ:最大の ハ:平滑化 ニ:経済性

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,25(B)】工程管理に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・施工計画では、施工順序、施工法等の施工の基本方針を決定し、 イ では、手順と日程の計画、工程表の作成を行う。

・施工計画で決定した施工順序、施工法等に基づき、 ロ では、工事の指示、施工監督を行う。

・工程管理の統制機能における ハ では、工程進捗の計画と実施との比較をし、進捗報告を行う。

・工程管理の改善機能は、施工の途中で基本計画を再評価し、改善の余地があれば計画立案段階にフィードバックし、 ニ では、作業の改善、工程の促進、再計画を行う。

- イ:工程計画 ロ:工事実施 ハ:進度管理 ニ:立会検査

- イ:段階計画 ロ:工事監視 ハ:安全管理 ニ:是正措置

- イ:工程計画 ロ:工事実施 ハ:進度管理 ニ:是正措置

- イ:段階計画 ロ:工事監視 ハ:安全管理 ニ:立会検査

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,26(B)】工程管理に使われる各工程表の特徴に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・トンネル工事のように工事区間が線上に長く、工事の進行方向が一定方向に進捗していく工事には イ が用いられることが多い。

・1つの作業の遅れや変化が工事全体の工程にどのように影響してくるかを早く、正確に把握できるのが ロ である。

・各作業の予定と実績との差を直視的に比較するのに便利であり、施工中の作業の進捗状況もよくわかるのが ハ である。

・各作業の開始日から終了日までの所要日数がわかり、各作業間の関連も把握することができるのが ニ である。

- イ:バーチャート ロ:グラフ式工程表 ハ:ネットワーク式工程表 ニ:ガントチャート

- イ:バーチャート ロ:ネットワーク式工程表 ハ:グラフ式工程表 ニ:ガントチャート

- イ:斜線式工程表 ロ:グラフ式工程表 ハ:ネットワーク式工程表 ニ:バーチャート

- イ:斜線式工程表 ロ:ネットワーク式工程表 ハ:グラフ式工程表 ニ:バーチャート

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,27(B)】工程管理を行う上で、品質・工程・原価に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・一般的に工程と原価の関係は、施工を速めると原価は段々安くなっていき、さらに施工速度を速めて突貫作業を行うと、原価は イ なる。

・原価と品質の関係は、悪い品質のものは安くできるが、良いものは原価が ロ なる。

・一般的に品質と工程の関係は、品質の良いものは時間がかかり、施工を速めて突貫作業をすると、品質は ハ 。

・工程、原価、品質との間には相反する性質があり、 ニ 計画し、工期を守り、品質を保つように管理することが大切である。

- イ:ますます安く ロ:さらに安く ハ:かわらない ニ:それぞれ単独に

- イ:逆に高く ロ:高く ハ:悪くなる ニ:これらの調整を図りながら

- イ:ますます安く ロ:さらに安く ハ:かわらない ニ:これらの調整を図りながら

- イ:逆に高く ロ:高く ハ:悪くなる ニ:それぞれ単独に

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,28(B)】車両系建設機械を用いる作業の安全確保のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生規則上、正しいものは次のうちどれか。

・事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、 イ にブレーキやクラッチの機能について点検を行わなければならない。

・事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、 ロ 合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

・事業者は、車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、 ハ を定め、作業手順の決定等の措置を講じさせなければならない。

・事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、 ニ 以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

- イ:作業の前日 ロ:一定の ハ:作業指揮者 ニ:乗車席

- イ:作業の前日 ロ:状況に応じた ハ:作業主任者 ニ:助手席

- イ:その日の作業を開始する前 ロ:状況に応じた ハ:作業主任者 ニ:助手席

- イ:その日の作業を開始する ロ:一定の ハ:作業指揮者 ニ:乗車席

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,29(B)】移動式クレーンの安全確保に関する措置のうち、下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

・移動式クレーンの運転者は、荷をつったままで運転位置を イ 。

・移動式クレーンの定格荷重とは、フックやグラブバケット等のつり具の重量を ロ 荷重をいい、ブームの傾斜角や長さにより変化する。

・事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、原則としてアウトリガーを ハ に張り出さなければならない。

・事業者は、移動式クレーンを用いる作業においては、移動式クレーンの運転者が単独で作業する場合を除き、 ニ を行う者を指名しなければならない。

- イ:離れてはならない ロ:含む ハ:最大限 ニ:合図

- イ:離れてはならない ロ:含まない ハ:最大限 ニ:合図

- イ:離れて荷姿を確認する ロ:含む ハ:必要最小限 ニ:監視

- イ:離れて荷姿を確認する ロ:含まない ハ:必要最小限 ニ:監視

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,30(B)】工事中の埋設物の損傷等の防止のために行うべき措置に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、建設工事公衆災害防止対策要綱上、正しいものは次のうちどれか。

・発注者又は施工者は、施工に先立ち、埋設物の管理者等が保管する台帳と設計図面を照らし合わせ、細心の注意のもとで試掘等を行い、原則として イ をしなければならない。

・施工者は、管理者の不明な埋設物を発見した場合、必要に応じて ロ の立会いを求め、埋設物に関する調査を再度行い、安全を確認した後に措置しなければならない。

・施工者は、埋設物の位置が掘削床付け面より ハ 等、通常の作業位置からの点検等が困難な場合には、原則として、あらかじめ点検等のための通路を設置しなければならない。

・発注者又は施工者は、埋設物の位置、名称、管理者の連絡先等を記載した標示板の取付け等を工夫するとともに、 ニ 等に確実に伝達しなければならない。

- イ:写真記録 ロ:労働基準監督署 ハ:低い ニ:工事関係者

- イ:目視確認 ロ:労働基準監督署 ハ:高い ニ:近隣住民

- イ:写真記録 ロ:専門家 ハ:低い ニ:近隣住民

- イ:目視確認 ロ:専門家 ハ:高い ニ:工事関係者

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,31(B)】酸素欠乏のおそれのある工事を行う際、事業者が行うべき措置に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものは次のうちどれか。

・事業者は、作業の性質上換気することが著しく困難な場合、同時に就業する労働者の イ の空気呼吸器等を備え、労働者にこれを使用させなければならない。

・事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、 ロ に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別教育を行わなければならない。

・事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、入場及び退場の際、 ハ を点検しなければならない。

・事業者は、第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、 ニ に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

- イ:人数と同数以上 ロ:当該労働者 ハ:人員 ニ:その日の作業を開始する前

- イ:人数分 ロ:当該労働者 ハ:保護具 ニ:その作業の前日

- イ:人数分 ロ:作業指揮者 ハ:保護具 ニ:その日の作業を開始する前

- イ:人数と同数以上 ロ:作業指揮者 ハ:人員 ニ:その作業の前日

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,32(B)】土木工事の品質管理に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・品質管理の目的は、契約約款、設計図書等に示された規格を十分満足するような構造物等を最も イ 施工することである。

・品質 ロ は、構造物の品質に重要な影響を及ぼすもの、工程に対して処置をとりやすいようにすぐに結果がわかるもの等に留意して決定する。

・品質 ハ では、設計値を十分満たすような品質を実現するため、品質のばらつきの度合いを考慮して、余裕を持った品質を目標にしなければならない。

・作業標準は品質 ハ を実現するための ニ での試験方法等に関する基準を決めるものである。

- イ:早く ロ:標準 ハ:特性 ニ:完了後の検査

- イ:早く ロ:特性 ハ:標準 ニ:完了後の検査

- イ:経済的に ロ:特性 ハ:標準 ニ:各段階の作業

- イ:経済的に ロ:標準 ハ:特性 ニ:各段階の作業

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,33(B)】情報化施工におけるTS(トータルステーション)・GNSS(全球測位衛星システム)を用いた盛土の締固め管理に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せのうち、適当なものは次のうちどれか。

・盛土材料をまき出す際は、盛土施工範囲の全面にわたって、試験施工で決定したまき出し厚 イ のまき出し厚となるように管理する。

・盛土材料を締め固める際は、盛土施工範囲の全面にわたって、 ロ だけ締め固めたことを示す色がモニタに表示されるまで締め固める。

・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用にあたっては、地形条件や電波障害の有無等を ハ 調査し、システムの適用可否を確認する。

・TS・GNSSを用いて締固め機械の走行記録をもとに、盛土の締固め管理をする方法は、 ニ の一つである。

- イ:以下 ロ:規定回数 ハ:事前に ニ:品質規定

- イ:以上 ロ:規定時間 ハ:施工開始後に ニ:品質規定

- イ:以上 ロ:規定時間 ハ:施工開始後に ニ:工法規定

- イ:以下 ロ:規定回数 ハ:事前に ニ:工法規定

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,34(B)】鉄筋コンクリート構造物の品質管理におけるコンクリート中の鉄筋位置を推定する非破壊試験に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・かぶりの大きい橋梁下部構造の鉄筋位置を推定する場合、 イ が、 ロ より適する。

・ イ は、コンクリートが ハ 、測定が困難になる可能性がある。

・ ロ において、かぶりの大きさを測定する場合、鉄筋間隔が設計かぶりの ニ の場合は補正が必要になる。

- イ:電磁波レーダー法 ロ:電磁誘導法 ハ:乾燥しすぎていると ニ:1.5倍以上

- イ:電磁誘導法 ロ:電磁波レーダー法 ハ:水を多く含んでいると ニ:1.5倍以上

- イ:電磁波レーダー法 ロ:電磁誘導法 ハ:水を多く含んでいると ニ:1.5倍以下

- イ:電磁誘導法 ロ:電磁波レーダー法 ハ:乾燥しすぎていると ニ:1.5倍以下

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,35(B)】コンクリートの施工の品質管理に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・打ち込み時の材料分離を防ぐためには、 イ シュートの使用を標準とする。

・棒状バイブレータにより締固めを行う際、スランプ12cmのコンクリートでは、一箇所あたりの締固め時間は、 ロ 程度とすることを標準とする。

・コンクリートを打ち重ねる場合、上層のコンクリートの締固めでは、棒状バイブレータが下層のコンクリートに ハ ようにして締め固める。

・コンクリートの仕上げは、締固めが終わり、上面にしみ出た水が ニ 状態で行う。

- イ:縦 ロ: 5〜15秒 ハ:10cm程度入る ニ:なくなった

- イ:縦 ロ:50〜70秒 ハ:10cm程度入る ニ:なくなった

- イ:斜め ロ: 5〜15秒 ハ:入らない ニ:残った

- イ:斜め ロ:50〜70秒 ハ:入らない ニ:残った

過去問の解答を表示する

解答(1)

1級土木施工管理技士の過去問【まとめ】

1級土木施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級土木施工管理技士の過去問PDFは『1級土木施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級土木施工管理技士のおすすめの問題集

1級土木施工管理技士の試験勉強に役立つおすすめの過去問集を紹介します!

- 地域開発研究所『1級土木施工管理 第一次検定問題解説集』

- 地域開発研究所『1級土木施工管理 第二次検定問題解説集』

を購入すれば、1級土木施工管理技士に合格できる知識を習得可能となります。

1級土木施工管理技士の一次検定の定番中の定番である本書は、7年分の過去問が網羅的に解説されており一次検定の過去問の理解ができる過去問題集となっています。

1級土木施工管理技士の二次検定の問題集は好みの分かれるところですが、一次検定を地域開発研究所の過去問題集で勉強しているなら継続して、地域開発研究所の過去問集が使いやすいでしょう。