【令和元年度】1級土木施工管理技士 過去問と解答【学科試験】

令和元年度の1級土木施工管理技士の過去問と解答となります!

1級土木施工管理技士の過去問【令和元年度】

1級土木施工管理技士の令和元年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~15問A | 土木一般 | 15問中12問解答(選択) |

| No,16~49問A | 専門土木 | 34問中10問解答(選択) |

| No,50~61問A | 関係法規 | 12問中8問解答(選択) |

| No,01~35問B | 施工管理法 | 35問中35問解答(必須) |

《1級土木の合格基準》

- 96問中65問を解答し『39問』以上に正解すること

で1級土木施工管理技士の学科試験に合格となります。

【過去問】No,01~15問A 土木一般(土木、コンクリート)

問題番号No,1(A)からNo,15(A)までの15問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,1(A)】土質試験結果の活用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土の含水比試験結果は、水と土粒子の質量の比で示され、切土、掘削にともなう湧水量や排水工法の検討に用いられる。

- 土の粒度試験結果は、粒径加積曲線で示され、その特性から建設材料としての適性の判定に用いられる。

- CBR試験結果は、締め固められた土の強さを表すCBRで示され、設計CBRはアスファルト舗装の舗装厚さの決定に用いられる。

- 土の圧密試験結果は、圧縮性と圧密速度が示され、圧縮ひずみと粘土層厚の積から最終沈下量の推定に用いられる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,2(A)】土工における土量の変化率に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土の掘削・運搬中の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として変化率に含まれない。

- 土量の変化率Cは、地山の土量と締め固めた土量の体積比を測定して求める。

- 土量の変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も的確な決め方で類似現場の実績の値を活用できる。

- 地山の密度と土量の変化率Lがわかっていれば、土の配分計画を立てることができる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,3(A)】盛土の情報化施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 情報化施工を実施するためには、個々の技術に適合した3次元データと機器・システムが必要である。

- 基本設計データの間違いは出来形管理に致命的な影響を与えるので、基本設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを必ず確認する。

- 試験施工と同じ土質、含水比の盛土材料を使用し、試験施工で決定したまき出し厚、締固め回数で施工した盛土も、必ず現場密度試験を実施する。

- 盛土のまき出し厚や締固め回数は、使用予定材料の種類ごとに事前に試験施工で表面沈下量、締固め度を確認し、決定する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,4(A)】建設発生土を盛土材料として利用する場合の留意点に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- セメント及びセメント系固化材を用いて土質改良を行う場合は、六価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であることを確認する。

- 自然由来の重金属などが基準を超え溶出する発生土は、盛土の底部に用いることにより、調査や対策を行うことなく利用することができる。

- ガラ混じり土は、土砂としてではなく全体を産業廃棄物として判断される可能性が高いため、都道府県などの環境部局などに相談して有効利用することが望ましい。

- 泥土は、土質改良を行うことにより十分利用が可能であるが、建設汚泥に該当するものを利用する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従った手続きが必要である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,5(A)】軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 緩速載荷工法は、構造物あるいは構造物に隣接する盛土などの荷重と同等又はそれ以上の盛土荷重を載荷したのち、盛土を取り除いて地盤の強度増加をはかる工法である。

- サンドマット工法は、地盤の表面に一定の厚さの砂を敷設することで、軟弱層の圧密のための上部排水の促進と施工機械のトラフィカビリティーの確保をはかる工法である。

- 地下水位低下工法は、地盤中の地下水位を低下させ、それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱地盤に載荷して、圧密を促進するとともに地盤の強度増加をはかる工法である。

- 荷重軽減工法は、土に比べて軽量な材料で盛土を施工することにより、地盤や構造物にかかる荷重を軽減し、全沈下量の低減、安定確保及び変形対策をはかる工法である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,6(A)】コンクリート用細骨材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 高炉スラグ細骨材は、粒度調整や塩化物含有量の低減などの目的で、細骨材の一部として山砂などの天然細骨材と混合して用いられる場合が多い。

- 細骨材に用いる砕砂は、粒形判定実績率試験により粒形の良否を判定し、角ばりの形状はできるだけ小さく、細長い粒や偏平な粒の少ないものを選定する。

- 細骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法では、微粉分量試験によって微粒分量を分離したものを試料として用いる。

- 再生細骨材 L は、コンクリート塊に破砕、磨砕、分級等の処理を行ったコンクリート用骨材で、JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの骨材として用いる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,7(A)】混和材を用いたコンクリートの特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 普通ポルトランドセメントの一部をフライアッシュで置換すると、単位水量を減らすことができ長期強度の増進や乾燥収縮の低減が期待できる。

- 普通ポルトランドセメントの一部をシリカフュームで置換すると、水密性や化学抵抗性の向上が期待できる。

- 普通ポルトランドセメントの一部を膨張材で置換すると、コンクリートの温度ひび割れ抑制やアルカリシリカ反応の抑制効果が期待できる。

- 細骨材の一部を石灰石微粉末で置換すると、材料分離の低減やブリーディングの抑制が期待できる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,8(A)】コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 型枠内に打ち込んだコンクリートは、材料分離を防ぐため、棒状バイブレータを用いてコンクリートを横移動させながら充てんする。

- コンクリート打込み時にシュートを用いる場合は、縦シュートではなく斜めシュートを標準とする。

- コールドジョイントの発生を防ぐためのコンクリートの許容打重ね時間間隔は、外気温が高いほど長くなる。

- コンクリートの打上がり面に帯水が認められた場合は、型枠に接する面が洗われ、砂すじや打上がり面近くにぜい弱な層を形成するおそれがあるので、スポンジやひしゃくなどで除去する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(A)】暑中コンクリートに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 暑中コンクリートでは、運搬中のスランプの低下や連行空気量の増加などの傾向があり、打込み時のコンクリート温度の上限は、35℃ 以下を標準とする。

- 暑中コンクリートでは、練上がり温度の 10℃ の上昇に対し、所要のスランプを得るために単位水量が 2〜5% 増加する傾向がある。

- 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE 減水剤及び流動化剤について遅延形のものを用いる。

- 暑中コンクリートでは、練上がりコンクリートの温度を低くするために、なるべく低い温度の練混ぜ水を用いる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,10(A)】鉄筋の重ね継手に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 横方向鉄筋の継手は、鉄筋を直接接合する継手を用いることとし、原則として重ね継手を用いてはならない。

- 重ね継手を設ける場合は、コンクリートのゆきわたりをよくするために、できるだけ同一断面に集中して配置する。

- 重ね継手部分を焼なまし鉄線で緊結する際の焼なまし鉄線を巻く長さは、コンクリートと鉄筋の付着強度が低下しないよう、適切な長さとし、必要以上に長くしない。

- 継足しのために構造物から露出させておく鉄筋は、セメントペーストを塗ったり、高分子材料の皮膜で包んだりして、損傷、腐食などから保護しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,11(A)】コンクリートの養生に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 膨張材を用いた収縮補償用コンクリートは、乾燥収縮ひび割れが発生しにくいので、一般的に早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートと比べて湿潤養生期間を短縮することができる。

- 高流動コンクリートは、ブリーディングが通常のコンクリートに比べて少なく保水性に優れるため、打込み表面をシートや養生マットで覆わなくてもプラスティック収縮ひび割れは防止できる。

- マスコンクリート部材では、型枠脱型時に十分な散水を行い、コンクリート表面の温度をできるだけ早く下げるのがよい。

- 寒中コンクリートにおいて設定する養生温度は、部材断面が薄い場合には、初期凍害防止の観点から、標準の養生温度よりも高く設定しておくのがよい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,12(A)】道路橋で用いられる基礎形式の種類とその特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 直接基礎は、一般に支持層位置が浅い場合に用いられ、側面摩擦によって鉛直荷重を分担支持することは期待できないため、その安定性は基礎底面の鉛直支持力に依存している。

- 杭基礎は、摩擦杭基礎として採用されることもあるが支持杭基礎とするのが基本であり、杭先端の支持層への根入れ深さは、少なくとも杭径程度以上を確保するのが望ましい。

- 鋼管矢板基礎は、主に井筒部の周面抵抗を地盤に期待する構造体であり、鉛直荷重は基礎外周面と内周面の鉛直せん断地盤反力のみで抵抗させることを原則とする。

- ケーソン基礎は、沈設時に基礎周面の摩擦抵抗を低減する措置がとられるため、鉛直荷重に対しては周面摩擦による分担支持を期待せず基礎底面のみで支持することを原則とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,13(A)】既製杭の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 中掘り杭工法の最終打撃方式は、ある深さまで中掘り沈設した杭を打撃によって所定の深さまで打ち込むが、支持層上面から杭径の 3 倍程度以上を残して中掘りから打込みへ切替えるのがよい。

- プレボーリング杭工法のソイルセメント柱は、あらかじめ掘削・泥土化した掘削孔内の孔底から杭頭部まで杭周固定液を注入し、液面が沈降した場合には適切に補充しながら造成を行う。

- プレボーリング杭工法の掘削は、掘削孔に傾斜や曲がり及び崩壊が生じないよう注意して行い、掘削孔が崩壊するような場合はベントナイトなどを添加した掘削液を使用するのがよい。

- 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌方式は、沈設中に杭径以上の拡大掘りや 1 m以上の先掘りを行ってはならないが、根固部においては所定の形状となるよう先掘り、拡大掘りを行う。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,14(A)】場所打ち杭の鉄筋かごの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 鉄筋かごの組立ては、鉄筋かごが変形しないよう、組立用補強材を溶接によって軸方向鉄筋や帯鉄筋に堅固に取り付ける。

- 鉄筋かごの組立ては、特殊金物などを用いた工法やなまし鉄線を用いて、鋼材や補強鉄筋を配置して堅固となるように行う。

- 鉄筋かごの組立ては、自重で孔底に貫入するのを防ぐため、井げた状に組んだ鉄筋を最下端に配置するのが一般的である。

- 鉄筋かごの組立ては、一般に鉄筋かごの径が大きくなるほど変形しやすくなるので、組立用補強材は剛性の大きいものを使用する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,15(A)】道路橋の直接基礎の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 直接基礎の底面は、支持地盤に密着させることで、滑動抵抗を十分に期待できるように処理しなければならない。

- 基礎地盤が砂地盤の場合は、基礎底面地盤を整地し、その上に栗石や砕石を配置するのが一般的である。

- 基礎地盤が岩盤の場合は、均しコンクリートと地盤が十分にかみ合うよう、基礎底面地盤にはある程度の不陸を残し、平滑な面としないように配慮する。

- 岩盤を切り込んで直接基礎を施工する場合は、水平抵抗を期待するためには、掘削したずりで埋め戻さなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【過去問】No,16~49問A 専門土木(河川、道路、舗装)

問題番号No,16(A)からNo,49(A)までの34問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,16(A)】鋼道路橋の架設上の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 曲線桁橋は、架設中の各段階において、ねじれ、傾き及び転倒などのないように重心位置を把握し、ベントなどの反力を検討する。

- I 形断面の鋼桁橋は、水平曲げ剛度、ねじり剛度が低いため、桁を1本のみで仮置きやつり上げをする場合には、横倒れ座屈に注意する。

- 箱形断面の桁は、重量が重くつりにくいので、つり状態における安全性を確認するため、つり金具や補強材は一般に現場で取り付ける。

- 斜橋は、たわみや主桁の傾きなどは架設中の各段階について算定し、架設中の桁のそりの管理を行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,17(A)】鋼道路橋における溶接施工上の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 組立溶接は、本溶接と同様の管理が必要ない仮付け溶接のため、組立溶接終了後ただちに本溶接を施工しなければならない。

- 開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接は、原則としてエンドタブを取り付け、溶接の始端及び終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。

- 溶接を行う部分は、溶接に有害な黒皮、さび、塗料、油などは除去したうえで、溶接線近傍は十分に乾燥させなければならない。

- 開先形状は、完全溶込み開先溶接からすみ肉溶接に変化するなど溶接線内で開先形状が変化する場合、遷移区間を設けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,18(A)】鋼道路橋における高力ボルトの締付け作業に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 曲げモーメントを主として受ける部材のフランジ部と腹板部とで、溶接と高力ボルト摩擦接合をそれぞれ用いるような場合には、高力ボルトの締付け完了後に溶接する。

- トルシア形高力ボルトの締付けは、予備締めには電動インパクトレンチを使用してもよいが、本締めには専用締付け機を使用する。

- 高力ボルトの締付けは、継手の外側のボルトから順次中央のボルトに向かって行い、2度締めを行うものとする。

- 高力ボルトの締付けをトルク法によって行う場合には、軸力の導入は、ボルト頭を回して行うのを原則とし、やむを得ずナットを回す場合にはトルク計数値の変化を確認する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,19(A)】コンクリートのアルカリシリカ反応の抑制対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- JIS R 5211「高炉セメント」に適合する高炉セメント B 種の使用は、アルカリシリカ反応抑制効果が認められない。

- 鉄筋腐食を防止する観点からも、単位セメント量を増やしてコンクリートに含まれるアルカリ総量をできるだけ多くすることが望ましい。

- アルカリシリカ反応では、有害な骨材を無害な骨材と混合した場合、コンクリートの膨張量は、有害な骨材を単独で用いるよりも小さくなることがある。

- 海洋環境や凍結防止剤の影響を受ける地域で、無害でないと判定された骨材を用いる場合は、外部からのアルカリ金属イオンや水分の侵入を抑制する対策を行うのが効果的である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,20(A)】コンクリート構造物の補修対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- シラン系表面含浸材を用いた表面含浸工法を適用すると、コンクリートの細孔を塞ぐため、コンクリートの吸水性を低下させるとともに、コンクリート内部からの水蒸気透過も防止する。

- 吹付け工法による断面修復工法は、型枠の設置が不要であり断面修復面積が比較的大きい部位に適している。

- 塩害に起因して鉄筋の腐食による顕著なさび汁やかぶりコンクリートのはく離が発生したコンクリート構造物に対しては、有機系被覆材による表面被覆工法だけを施せばよい。

- 電気防食工法は、コンクリート中の塩化物イオンを除去する目的で適用する電気化学的補修工法である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,21(A)】河川の掘削工事に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 河道内の掘削工事では、掘削深さが河川水位より低い場合や地下水位が高い場合、数層に分けて掘削するなど、土質や水位条件などを総合的に検討して掘削方法を決める必要がある。

- 河道内の掘削工事では、出水時に掘削機械が迅速に安全な場所に退避できるように、あらかじめ退避場所を設けておく必要がある。

- 低水路部の一連区間の掘削では、流水が乱流を起こして部分的に深掘れなどの影響が生じないよう、原則として上流から下流に向かって掘削する。

- 低水路の掘削土を築堤土に利用する場合は、地下水位や河川水位を低下させるための瀬替えや仮締切り、排水溝を設けた釜場での排水などにより含水比の低下をはかる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,22(A)】河川護岸前面に設置する根固工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 根固工は、流体力に耐える重量であり、護岸基礎前面の河床の洗掘を生じさせない敷設量とし、耐久性が大きく、河床変化に追随できる屈とう性構造とする。

- 根固工の敷設天端高は、平均河床高と同じ高さとすることを基本とし、根固工と法覆工との間に間げきを生じる場合には、適当な間詰工を施すものとする。

- 根固工のブロック重量は、平均流速及び流石などに抵抗できる重さを有する必要があることから、現場付近の河床にある転石類の平均重量以上とする。

- 根固工に用いる異形コンクリートブロックの乱積みは、河床整正を行って積み上げるので、水深が深くなると層積みと比較して施工は困難になる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,23(A)】河川の柔構造樋門の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- キャンバー盛土の施工は、キャンバー盛土下端付近まで掘削し、新たに適切な盛土材を用いて盛土することが望ましい。

- 樋門本体の不同沈下対策としての可とう性継手は、樋門の構造形式や地盤の残留沈下を考慮し、できるだけ土圧の大きい堤体中央部に設ける。

- 堤防開削による床付け面は、荷重の除去にともなって緩むことが多く、乱さないで施工するとともに転圧によって締め固めることが望ましい。

- 基礎地盤の沈下により函体底版下に空洞が発生した場合は、その対策としてグラウトが有効であることから、底版にグラウトホールを設置する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,24(A)】砂防えん堤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 岩盤にコンクリートを打ち込む場合は、基礎掘削によって緩められた岩盤を取り除き岩屑や泥を十分洗い出し、たまり水をふき取る作業が必要である。

- 砂礫の上にコンクリートを打ち込む場合は、転石などの泥を洗浄し、基礎面は十分水切りを行って泥濘(ねい)によるコンクリート汚染が起こらないようにしなければならない。

- 砂防えん堤の上下流の岩盤余掘部をコンクリートで充てんするための間詰めは、風化していない岩盤までコンクリートを打ち上げる。

- コンクリートの打継ぎ面は、砂防えん堤の堤体の一体化をはかるため、コンクリート打込み時には乾燥した状態でなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,25(A)】渓流保全工の各構造に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 床固め工は、コンクリートを打ち込むことにより構築される場合が多いが、地すべり地などのように柔軟性の必要なところでは、枠工や蛇かごによる床固め工が設置される。

- 帯工は、渓床の固定をはかるために設置されるものであり、天端高と計画河床高の差を考慮して落差を設ける。

- 護岸工は、渓岸の侵食・崩壊を防止するために設置されるものであり、床固め工の袖部を保護する目的では設置しない。

- 水制工は、荒廃渓流に設置される場合、水制頭部が流水及び転石の衝撃を受けることから、堅固な構造とするが、頭部を渓床の中に深くは設置しない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,26(A)】急傾斜地崩壊防止工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 急傾斜地崩壊防止を目的とした切土工を施工する場合は、切土の斜面表層の侵食防止・風化防止のため、法面保護工を施工する。

- 重力式コンクリート擁壁を施工する際には、擁壁背面の水を排除するために水抜き孔を水平に設置する。

- 張り工は、土圧に対抗するものではないので、土圧を考慮していないが、湧水の多い箇所では背面に水圧が生じないように排水対策を十分に実施する。

- 排水工のうち縦排水路を施工する際には、水路から溢れた流水などによる水路両側の洗掘を防止するために、側面に勾配をつけ、コンクリート張りや石張りを設置する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,27(A)】道路のアスファルト舗装における路床に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 凍上抑制層は、凍結深さから求めた必要な置換え深さと舗装の厚さを比較し、置換え深さが大きい場合に、路盤の下にその厚さの差だけ凍上の生じにくい材料で置き換えたものである。

- 切土路床は、表面から 30 cm程度以内に木根、転石などの路床の均一性を損なうものがある場合はこれらを取り除いて仕上げる。

- 安定処理材料は、路床土とセメントや石灰などの安定材を混合し路床の支持力を改善する場合に用いられ、一般に粘性土に対してはセメントが適している。

- 安定処理工法は、現状路床土と安定材を混合し構築路床を築造する工法で、現状路床土の有効利用を目的とする場合はCBRが 3 未満の軟弱土に適用される。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,28(A)】道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 上層路盤の安定処理に用いる骨材の最大粒径は、60 mm以下でかつ 1 層の仕上り厚の 1/2 以下がよい。

- 下層路盤の粒状路盤工法では、締固め前に降雨などにより路盤材料が著しく水を含み締固めが困難な場合には、晴天を待って曝気乾燥を行う。

- 下層路盤の粒状路盤の施工にあたっては、1 層の仕上り厚さは 20 cm以下を標準とし、敷均しは一般にモータグレーダで行う。

- 上層路盤にセメントや石灰による安定処理を施工する場合には、施工終了後、アスファルト乳剤などでプライムコートを施すとよい。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,29(A)】道路のアスファルト舗装における加熱アスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 初転圧の転圧温度は、一般に 110 〜 140 ℃で、ヘアクラックの生じない限りできるだけ高い温度とする。

- ホットジョイントの場合は、縦継目側の 5 〜 10 cm幅を転圧しないでおいて、この部分を後続の混合物と同時に締め固める。

- 敷均し作業中に雨が降りはじめた場合には、敷均し作業を中止するとともに、敷き均した混合物を速やかに締め固めて仕上げる。

- 各層の継目位置は、既設舗装の補修・拡幅などの場合を除いて、下層の継目の上に上層の継目を重ねるようにする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,30(A)】道路のアスファルト舗装における補修工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 表面処理工法は、一般に流動によるわだち掘れや線状に発生したひび割れが著しい箇所の補修に用いられる工法である。

- 路上表層再生工法は、既設アスファルト混合物層を路上破砕混合機などで破砕すると同時に、セメントなどの添加材料を加え、路盤を構築する工法である。

- 薄層オーバーレイ工法は、予防的維持工法として用いられることもあり、既設舗装の上に薄層で加熱アスファルト混合物を舗設する工法である。

- 線状打換え工法は、主として摩耗などによってすり減った部分を補うことを目的として、既設舗装のわだち掘れ部のみを加熱アスファルト混合物で舗設する工法である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,31(A)】道路の排水性舗装に使用するポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 橋面上に適用する場合は、目地部や構造物との接合部から雨水が浸透すると、舗装及び床版の強度低下が懸念されるため、排水処理に関しては特に配慮が必要である。

- ポーラスアスファルト混合物は、粗骨材が多いのですりつけが難しく、骨材も飛散しやすいので、すりつけ最小厚さは粗骨材の最大粒径以上とする。

- 締固めは、ロードローラ、タイヤローラなどを用いるが、振動ローラを無振で使用してロードローラの代替機械とすることもある。

- タックコートは、下層の防水処理としての役割も期待されており、原則としてアスファルト乳剤(PK- 3 )を使用する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,32(A)】道路のコンクリート舗装に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- プレキャストコンクリート版舗装は、工場で製作したコンクリート版を路盤上に敷設し、築造する舗装であり、施工後早期に交通開放ができるため修繕工事に適している。

- 薄層コンクリート舗装は、コンクリートでオーバーレイする舗装であり、既設コンクリート版にひび割れが多発している箇所など、構造的に破損していると判断される場合に適用する。

- ポーラスコンクリート舗装は、高い空げき率を有したポーラスコンクリート版を使用し、これにより排水機能や透水機能などを持たせた舗装である。

- コンポジット舗装は、表層又は表層・基層にアスファルト混合物を用い、直下の層にセメント系の版を用いた舗装であり、通常のアスファルト舗装より長い寿命が期待できる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,33(A)】下記に示す(イ)〜(ホ)の作業内容について、一般的なRCD工法(巡航RCD工法を除く)の施工手順として、適当なものは次のうちどれか。

(イ) RCD用コンクリート打込み

(ロ) 外部コンクリート打込み

(ハ) 内部振動機で締固め

(ニ) 内部振動機で境界部を締固め

(ホ) 敷き均して振動ローラで締固め

- (イ) → (ハ) → (ホ) → (ロ) → (ニ)

- (イ) → (ハ) → (ロ) → (ニ) → (ホ)

- (ロ) → (ハ) → (イ) → (ホ) → (ニ)

- (ロ) → (ハ) → (イ) → (ニ) → (ホ)

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,34(A)】フィルダムの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 遮水ゾーンの盛立面に遮水材料をダンプトラックで撒き出すときは、できるだけフィルタゾーンを走行させるとともに、遮水ゾーンは最小限の距離しか走行させないようにする。

- フィルダムの基礎掘削は、遮水ゾーンと透水ゾーン及び半透水ゾーンとでは要求される条件が異なり、遮水ゾーンの基礎の掘削は所要のせん断強度が得られるまで掘削する。

- フィルダムの遮水性材料の転圧用機械は、従来はタンピングローラを採用することが多かったが、近年は振動ローラを採用することが多い。

- 遮水ゾーンを盛り立てる際のブルドーザによる敷均しは、できるだけダム軸方向に行うとともに、均等な厚さに仕上げる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,35(A)】トンネルの山岳工法における支保工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 吹付けコンクリートは、覆工コンクリートのひび割れを防止するために、吹付け面にできるだけ凹凸を残すように仕上げなければならない。

- 支保工の施工は、周辺地山の有する支保機能が早期に発揮されるよう掘削後速やかに行い、支保工と地山をできるだけ密着あるいは一体化させることが必要である。

- 鋼製支保工は、覆工の所要の巻厚を確保するために、建込み時の誤差などに対する余裕を考慮して大きく製作し、上げ越しや広げ越しをしておく必要がある。

- ロックボルトは、ロックボルトの性能を十分に発揮させるために、定着後、プレートが掘削面や吹付け面に密着するように、ナットなどで固定しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,36(A)】トンネルの山岳工法における覆工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 覆工コンクリートの型枠面は、コンクリート打込み前に、清掃を念入りに行うとともに、適切なはく離剤を適量塗布する必要がある。

- 覆工コンクリートの打込みは、原則として内空変位の収束前に行うことから、覆工の施工時期を判断するために変位計測の結果を利用する必要がある。

- 覆工コンクリートの締固めは、内部振動機を用いることを原則として、コンクリートの材料分離を引き起こさないように、振動時間の設定には注意が必要である。

- 覆工コンクリートの養生は、坑内換気やトンネル貫通後の外気の影響について注意し、一定期間において、コンクリートを適当な温度及び湿度に保つ必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,37(A)】海岸堤防の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 海上工事となる場合は、施工による海水の濁りの問題が生じる場合もあるので、現場の施工条件に対する考慮が重要である。

- 海岸堤防は、その存在が自然環境を損なったり、周辺環境と調和しないといった弊害を極力防止するため、堤防法面に構造物としての形状や素材を活かした処理などの工夫が必要である。

- 海上工事となる場合は、波浪、潮汐、潮流の影響を強く受け、作業時間が制限される場合もあるので、現場の施工条件に対する考慮が重要である。

- 堤防建設位置は、制約を受けることが少ないが、強度の低い地盤に施工せざるを得ない場合には、必要に応じて押え盛土、地盤改良などを考慮する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,38(A)】海岸の潜堤・人工リーフの機能や特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 離岸堤に比較して波の反射が小さく、堤体背後の堆砂機能は少ない。

- 天端が海面下であり、構造物が見えないことから景観を損なわない。

- 天端水深や天端幅にかかわらず、堤体背後への透過波は変化しない。

- 捨石などの材料を用いた没水構造物で、波浪の静穏化、沿岸漂砂の制御機能を有する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,39(A)】港湾の防波堤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 傾斜堤は、施工設備が簡単であるが、直立堤に比べて施工時の波の影響を受け易いので、工程管理に注意を要する。

- ケーソン式の直立堤は、本体製作をドライワークで行うことができるため、施工が確実であるが、荒天日数の多い場所では海上施工日数に著しい制限を受ける。

- ブロック式の直立堤は、施工が確実で容易であり、施工設備も簡単であるなどの長所を有するが、各ブロック間の結合が十分でなく、ケーソン式に比べ一体性に欠ける。

- 混成堤は、水深の大きい箇所や比較的軟弱な地盤にも適し、捨石部と直立部の高さの割合を調整して経済的な断面とすることができるが、施工法及び施工設備が多様となる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,40(A)】港湾の浚渫工事の調査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 機雷など危険物が残存すると推定される海域においては、浚渫に先立って工事区域の機雷などの探査を行い、浚渫工事の安全を確保する必要がある。

- 浚渫区域が漁場に近い場合には、作業中の濁りによる漁場などへの影響が問題となる場合が多く、事前に漁場などの利用の実態、浚渫土質、潮流などを調査し、工法を検討する必要がある。

- 水質調査の主な目的は、海水汚濁の原因が、バックグラウンド値か浚渫工事による濁りかを確認するために実施するもので、事前又は、浚渫工事完成後の調査のいずれかを行う必要がある。

- 浚渫工事の施工方法を検討する場合には、海底土砂の硬さや強さ、その締まり具合や粒の粗さなど、土砂の性質が浚渫工事の工期、工費に大きく影響するため、事前調査を行う必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,41(A)】鉄道工事における路盤に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 路盤は、軌道に対して適当な弾性を与えるとともに路床の軟弱化防止、路床への荷重を分散伝達し、排水勾配を設けることにより道床内の水を速やかに排除するなどの機能を有する。

- 土路盤は、良質な自然土とクラッシャランの複層で構成する路盤であり、一般に強化路盤に比べて工事費が安価である。

- 路盤には土路盤、強化路盤があるが、いずれを用いるかは、線区の重要度、経済性、保守体制などを勘案して決定する。

- 強化路盤は、道路、空港などの舗装に既に広く用いられているアスファルトコンクリート、粒度調整材料などを使用しており、繰返し荷重に対する耐久性に優れている。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,42(A)】鉄道の軌道の維持管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 軌道狂いは、軌道が列車荷重の繰返し荷重を受けて次第に変形し、車両走行面の不整が生ずるものであり、在来線では軌間、水準、高低、通り、平面性、複合の種類がある。

- 道床バラストは、材質が強固でねばりがあり、摩損や風化に対して強く、適当な粒形と粒度を持つ材料を用いる。

- 軌道狂いを整正する作業として、有道床軌道において最も多く用いられる作業は、マルチプルタイタンパによる道床つき固め作業である。

- ロングレール敷設区間では、冬季の低温時でのレール張出し、夏季の高温時でのレールの曲線内方への移動防止などのため保守作業が制限されている。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,43(A)】鉄道(在来線)の営業線内又はこれに近接した工事における保安対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 可搬式特殊信号発光機の設置位置は、隣接線を列車が通過している場合でも、作業現場から 800 m以上離れた位置まで列車が進来したときに、列車の運転士が明滅を確認できる建築限界内を基本とする。

- 軌道短絡器は、作業区間から 800 m以上離れた位置に設置し、列車進入側の信号機に停止信号を現示する。

- 既設構造物などに影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては、異常の有無を検測し、異常が無ければ監督員などへの報告を省略してもよい。

- 列車の振動、風圧などによって、不安定かつ危険な状態になるおそれのある工事又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまでの間は、特に慎重に作業する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,44(A)】シールド工法の施工管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土圧式シールド工法において切羽の安定をはかるためには、泥土圧の管理及び泥土の塑性流動性管理と排土量管理を慎重に行わなければならない。

- 泥水式シールド工法において切羽の安定をはかるためには、泥水品質の調整及び泥水圧と掘削土量管理を慎重に行わなければならない。

- 土圧式シールド工法において、粘着力が大きい硬質粘性土や砂層、礫層を掘削する場合には、水を直接注入することにより掘削土砂の塑性流動性を高めることが必要である。

- シールド掘進にともなう地盤変位は、切羽に作用する土水圧の不均衡やテールボイドの発生、裏込め注入の過不足などが原因で発生する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,45(A)】鋼橋の防食法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 塗装は、鋼材表面に形成した塗膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類などの腐食を促進する物質を遮断し鋼材を保護するものである。

- 耐候性鋼は、鋼材表面に生成される保護性さびによってさびの進展を抑制するものであるが、初期の段階でさびむらやさび汁が生じた場合は速やかに補修しなければならない。

- 溶融亜鉛めっきは、一旦損傷を生じると部分的に再めっきを行うことが困難であることから、損傷部を塗装するなどの溶融亜鉛めっき以外の防食法で補修しなければならない。

- 金属溶射の施工にあたっては、温度や湿度などの施工環境条件の制限があるとともに、下地処理と粗面処理の品質確保が重要である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,46(A)】上水道の管布設工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 埋戻しは、片埋めにならないように注意しながら、厚さ 50 cm以下に敷き均し、現地盤と同程度以上の密度となるように締め固めを行う。

- 床付面に岩石、コンクリート塊などの支障物が出た場合は、床付面より 10 cm以上取り除き、砂などに置き換える。

- 鋼管の切断は、切断線を中心に、幅 30 cmの範囲の塗覆装をはく離し、切断線を表示して行う。

- 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設するときは、少なくとも 30 cm以上の間隔を保つ。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,47(A)】下水道管きょの更生工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 形成工法は、既設管きょより小さな管径で製作された管きょをけん引挿入し、間げきに充てん材を注入することで管を構築する。

- 反転工法は、熱硬化性樹脂を含浸させた材料を既設のマンホールから既設管きょ内に反転加圧させながら挿入し、既設管きょ内で加圧状態のまま樹脂が硬化することで管を構築する。

- さや管工法は、既設管きょ内に硬質塩化ビニル材などをかん合させながら製管し、既設管きょとの間げきにモルタルなどを充てんすることで管を構築する。

- 製管工法は、熱硬化性樹脂を含浸させたライナーや熱可塑性樹脂ライナーを既設管きょ内に引込み、水圧又は空気圧などで拡張・密着させた後に硬化させることで管を構築する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,48(A)】小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 推進工事において地盤の変状を発生させないためには、切羽土砂を適正に取り込むことが必要であり、掘削土量と排土量、泥水管理に注意し、推進と滑材注入を同時に行う。

- 推進中に推進管に破損が生じた場合は、推進施工が可能な場合には十分な滑材注入などにより推進力の低減をはかり、推進を続け、推進完了後に損傷部分の補修を行う。

- 推進工法として低耐荷力方式を採用した場合は、推進中は管にかかる荷重を常に計測し、管の許容推進耐荷力以下であることを確認しながら推進する。

- 土質の不均質な互層地盤では、推進管が硬い土質の方に蛇行することが多いので、地盤改良工法などの補助工法を併用し、蛇行を防止する対策を講じる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,49(A)】薬液注入工事の施工にあたり配慮すべき事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 注入速度は、現場における限界注入速度試験結果と施工実績とを参考として、設計時に設定した注入速度を見直しすることが望ましい。

- 注入圧力は、地盤の硬軟や土被り、地下水条件などにより異なり、計画時には目標値としての値を示し、試験工事や周辺での施工実績、現場での初期の値などを参考に決定していく。

- ステップ長は、注入管軸方向での注入間隔であり、二重管ストレーナー工法では 25 cm又は 50 cm、二重管ダブルパッカー工法では 90 cmが一般的である。

- 注入孔の間隔は、1.0 mで複列配置を原則とし、改良範囲の形状は複雑で部分的には孔間隔に多少の差は生じるが、できるだけ原則に近い配置とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,50~61問A 関係法規

問題番号No,50(A)からNo,61(A)までの12問のうち、8問を選択し解答してください。

【No,50(A)】労働者に支払う賃金に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。

- 使用者は、労働者が出産、疾病、災害の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

- 使用者は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100分の60 以上の手当を支払わなければならない。

- 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

- 使用者は、労働時間を延長し、労働させた場合においては、原則として通常の労働時間の賃金の計算額の 2 割以上 6 割以下の範囲内で割増賃金を支払わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,51(A)】年少者・女性の就業に関する次の記述のうち、労働基準法令上、正しいものはどれか。

- 使用者は、満 16 歳以上満 18 歳未満の者を、時間外労働でなければ、坑内で労働させることができる。

- 使用者は、満 16 歳以上満 18 歳未満の男性を、40 kg以下の重量物を断続的に取り扱う業務に就かせることができる。

- 使用者は、妊娠中の女性及び産後 1 年を経過しない女性が請求した場合は、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならない。

- 使用者は、妊娠中の女性及び産後 1 年を経過しない女性以外の女性についても、ブルドーザを運転させてはならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,52(A)】労働安全衛生法令上、工事の開始の日の 30 日前までに、厚生労働大臣に計画を届け出なければならない工事が定められているが、次の記述のうちこれに該当しないものはどれか。

- ゲージ圧力が 0.2 MPaの圧気工法による建設工事

- 堤高が 150 mのダムの建設工事

- 最大支間 1,000 mのつり橋の建設工事

- 高さが 300 mの塔の建設工事

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,53(A)】高さが 5 m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者(以下、解体等作業主任者という)が行わなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。

- 解体等作業主任者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

- 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了したもののうちから、解体等作業主任者を選任しなければならない。

- 事業者は、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,54(A)】技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。

- 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

- 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,55(A)】火薬類の取扱い等に関する次の記述のうち、火薬類取締法令上、誤っているものはどれか。

- 火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

- 火薬類の発破を行う場合には、発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえてはならない。

- 火薬類の発破を行う発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔に対する装てん方法をそのつど記録させなければならない。

- 多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通じなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,56(A)】道路上で行う工事又は行為についての許可又は承認に関する次の記述のうち、道路法令上、正しいものはどれか。

- 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の敷地内に工事用材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要はない。

- 道路管理者以外の者が、工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路使用許可を受けていれば道路管理者の承認を受ける必要はない。

- 道路占用者が、重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。

- 道路占用者が、電線、上下水道などの施設を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,57(A)】河川管理者の許可に関する次の記述のうち、河川法令上、正しいものはどれか。

- 河川区域内の上空を通過して吊り橋や電線を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。

- 河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は、あらためてその工作物を施工するための土地の掘削、盛土、切土等の行為の許可を受ける必要はない。

- 河川区域内の民有地に一時的に仮設の現場事務所を新築する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。

- 河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は、あらためて土地の占用の許可を受ける必要はない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,58(A)】工事現場に設ける延べ面積60m²の仮設建築物に関する次の記述のうち、建築基準法令上、正しいものはどれか。

- 防火地域内に設ける仮設建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

- 湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に仮設建築物を建築する場合には、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。

- 建築主は、工事着手前に、仮設建築物の建築確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

- 都市計画区域内に設ける仮設建築物は、その地域や容積率の限度、前面道路の幅員に応じた建築物の高さ制限(斜線制限)に関する規定に適合するものでなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,59(A)】騒音規制法令上、指定区域内における建設工事として行われる作業に関する次の記述のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの、及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。

- びょう打機を使用する作業

- 原動機の定格出力 80 kW以上のバックホゥを使用する作業

- 圧入式くい打くい抜機を使用する作業

- 原動機の定格出力 40 kW以上のブルドーザを使用する作業

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,60(A)】振動規制法令上、特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として午後 7 時から翌日の午前 7 時まで行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

- 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において、原則として連続して 6 日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

- 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75 dBを超える大きさのものでないこと。

- 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として1 日 8 時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,61(A)】船舶の航行又は工事の許可等に関する次の記述のうち、港則法上、誤っているものはどれか。

- 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く)を積載した船舶は、特定港に入港しようとする時は港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

- 特定港内又は特定港の境界附近で工事をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

- 船舶は、港内において防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を左げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り航行しなければならない。

- 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,01~35問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,35(B)までの35問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】TS(トータルステーション)を用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- TSでの距離測定は、1 視準 2 読定を 1 セットとする。

- TSでの鉛直角観測は、1 視準 1 読定、望遠鏡正及び反の観測を 1 対回とする。

- TSでの距離測定にともなう気温及び気圧の測定は、原則として反射鏡を整置した測点のみで行うものとする。

- TSでの観測は、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値はすべて採用し、その平均値を用いることができる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,2(B)】公共工事標準請負契約約款において、工事の施工にあたり受注者が監督員に通知し、その確認を請求しなければならない事項に該当しないものは、次の記述のうちどれか。

- 設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されていないこと。

- 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。

- 設計図面と仕様書の内容が一致しないこと。

- 設計図書に、工事に使用する建設機械の明示がないこと。

過去問の解答を表示する

解答(4)

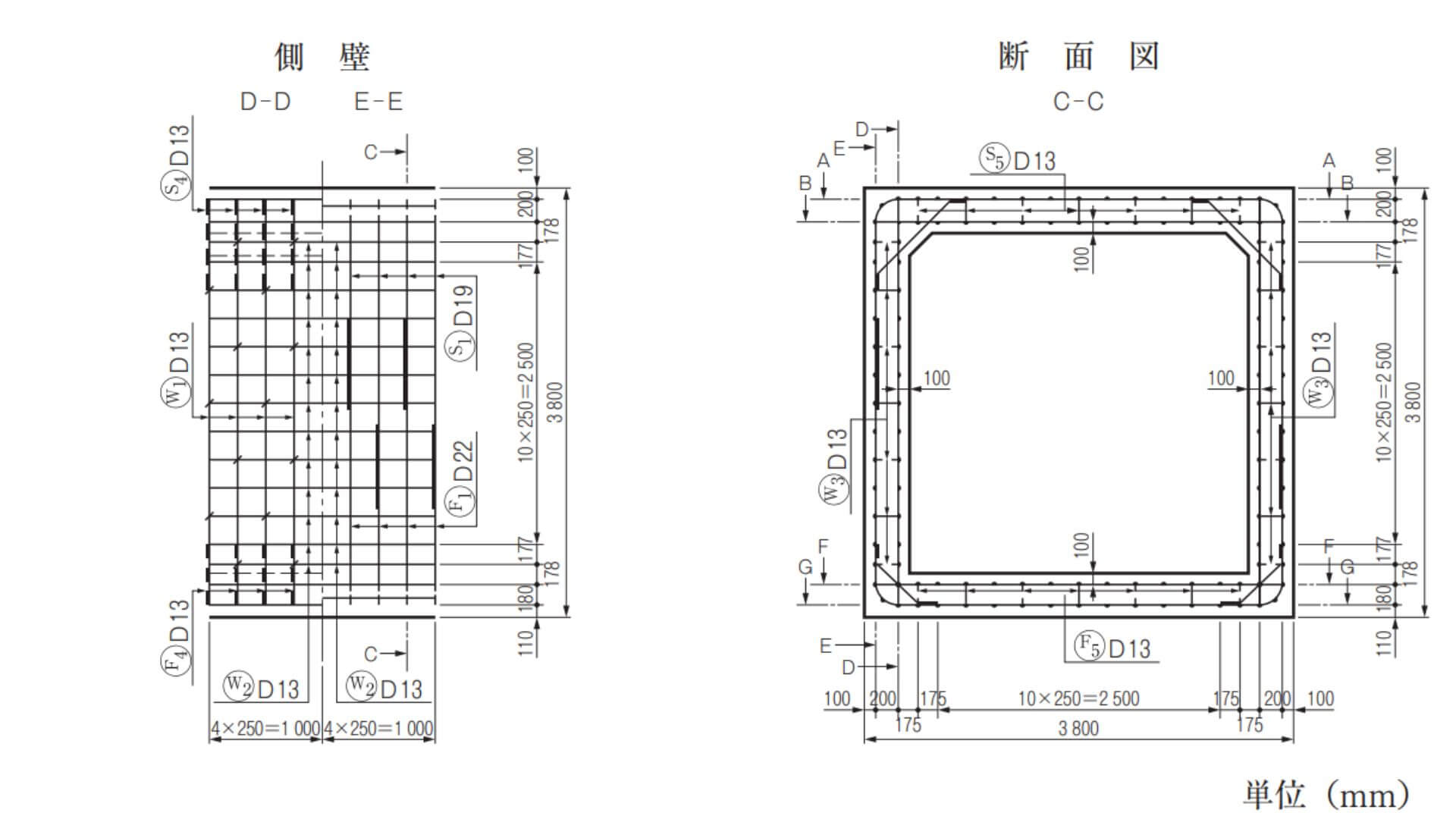

【No,3(B)】下図は、ボックスカルバートの一般図とその配筋図を示したものであるが、次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- ボックスカルバートの頂版の内側主鉄筋と側壁の内側主鉄筋の太さは、同じである。

- ボックスカルバートの頂版の土かぶりは、2.0 mである。

- 頂版、側壁の主鉄筋は、ボックスカルバート延長方向に 250 mm間隔で配置されている。

- ボックスカルバート部材の厚さは、ハンチの部分を除いて同じである。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,4(B)】工事用電力設備に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 工事現場において、電力会社と契約する電力が電灯・動力を含め 100 kW未満のものについては、低圧の電気の供給を受ける。

- 工事現場に設置する自家用変電設備の位置は、一般にできるだけ負荷の中心から遠い位置を選定する。

- 工事現場で高圧にて受電し、現場内の自家用電気工作物に配電する場合、電力会社からは 3 kVの電圧で供給を受ける。

- 工事現場における電気設備の容量は、月別の電気設備の電力合計を求め、このうち最大となる負荷設備容量に対して受電容量不足をきたさないように決定する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,5(B)】施工計画立案のための事前調査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 契約関係書類の調査では、工事数量や仕様などのチェックを行い、契約関係書類を正確に理解することが重要である。

- 現場条件の調査では、調査項目の落ちがないよう選定し、複数の人で調査をしたり、調査回数を重ねるなどにより、精度を高めることが重要である。

- 資機材の輸送調査では、輸送ルートの道路状況や交通規制などを把握し、不明な点がある場合は、道路管理者や労働基準監督署に相談して解決しておくことが重要である。

- 下請負業者の選定にあたっての調査では、技術力、過去の実績、労働力の供給、信用度、安全管理能力などについて調査することが重要である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,6(B)】資材・機械の調達計画立案に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 資材計画では、各工種に使用する資材を種類別、月別にまとめ、納期、調達先、調達価格などを把握しておく。

- 機械計画では、機械が効率よく稼働できるよう、短期間に生じる著しい作業量のピークに合わせて、工事の変化に対応し、常に確保しなければならない。

- 資材計画では、特別注文品など長い納期を要する資材の調達は、施工に支障をきたすことのないよう品質や納期に注意する。

- 機械計画では、機械の種類、性能、調達方法のほか、機械が効率よく稼働できるよう整備や修理などのサービス体制も確認しておく。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,7(B)】公共工事における施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 発注者から直接工事を請け負った建設業者は、当該工事を施工するため、一定額以上の下請契約を締結する場合は、施工体制台帳を作成しなければならない。

- 施工体制台帳を作成する建設業者は、当該工事における施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

- 発注者から直接工事を請け負った建設業者は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。

- 施工体制台帳を作成する建設業者は、施工に携わる下請負人の把握に努め、これらの下請負人に対して再下請通知書を提出するよう指導するとともに、自らも情報の把握に努めなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,8(B)】仮設工事計画立案の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 仮設工事計画は、本工事の工法・仕様などの変更にできるだけ追随可能な柔軟性のある計画とする。

- 仮設工事の材料は、一般の市販品を使用して可能な限り規格を統一し、その主要な部材については他工事にも転用できるような計画にする。

- 仮設工事計画では、取扱いが容易でできるだけユニット化を心がけるとともに、作業員不足を考慮し、省力化がはかれるものとする。

- 仮設工事計画は、仮設構造物に適用される法規制を調査し、施工時に計画変更することを前提に立案する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(B)】施工計画における建設機械に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 施工計画においては、工事施工上の制約条件より最も適した建設機械を選定し、その機械が最大能率を発揮できる施工法を選定することが合理的かつ経済的である。

- 組合せ建設機械の選択においては、従作業の施工能力は主作業の施工能力と同等、あるいは幾分低めにする。

- 機械施工における施工単価は、機械の「運転1時間当たりの機械経費」を「運転1時間当たりの作業量」で除することによって求めることができる。

- 単独の建設機械又は組み合わされた一群の建設機械の作業能力は、時間当たりの平均作業量で算出するのが一般的である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,10(B)】工事の工程管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 工程管理は、施工計画において品質、原価、安全など工事管理の目的とする要件を総合的に調整し、策定された基本の工程計画をもとにして実施される。

- 工程管理を行う場合は、常に工事の進捗状況を把握して計画と実施のずれを早期に発見し、必要な是正措置を講ずる。

- 横線式工程表は、横軸に日数をとるので各作業の所要日数がわかり、作業の流れが左から右へ移行しているので作業間の関連を把握することができる。

- 工程曲線は、一つの作業の遅れや変化が工事全体の工期にどのように影響してくるかを早く、正確に把握することに適している。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,11(B)】工程管理における日程計画に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 日程計画では、各種工事に要する実稼働日数を算出し、この日数が作業可能日数より多くなるようにする。

- 作業可能日数は、暦日による日数から定休日、天候その他に基づく作業不能日を差し引いて推定する。

- 資源の山積みとは、契約工期の範囲内で施工順序や施工時期を変えながら、人員や資機材など資源の投入量が最も効率的な配分となるよう調整し、工事のコストダウンをはかるものである。

- 「 1 時間平均施工量」に「 1 日平均作業時間」を乗じて得られる 1 日平均施工量は、「工事量」を「作業可能日数」で除して得られる 1 日の施工量よりも少なくなるようにする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

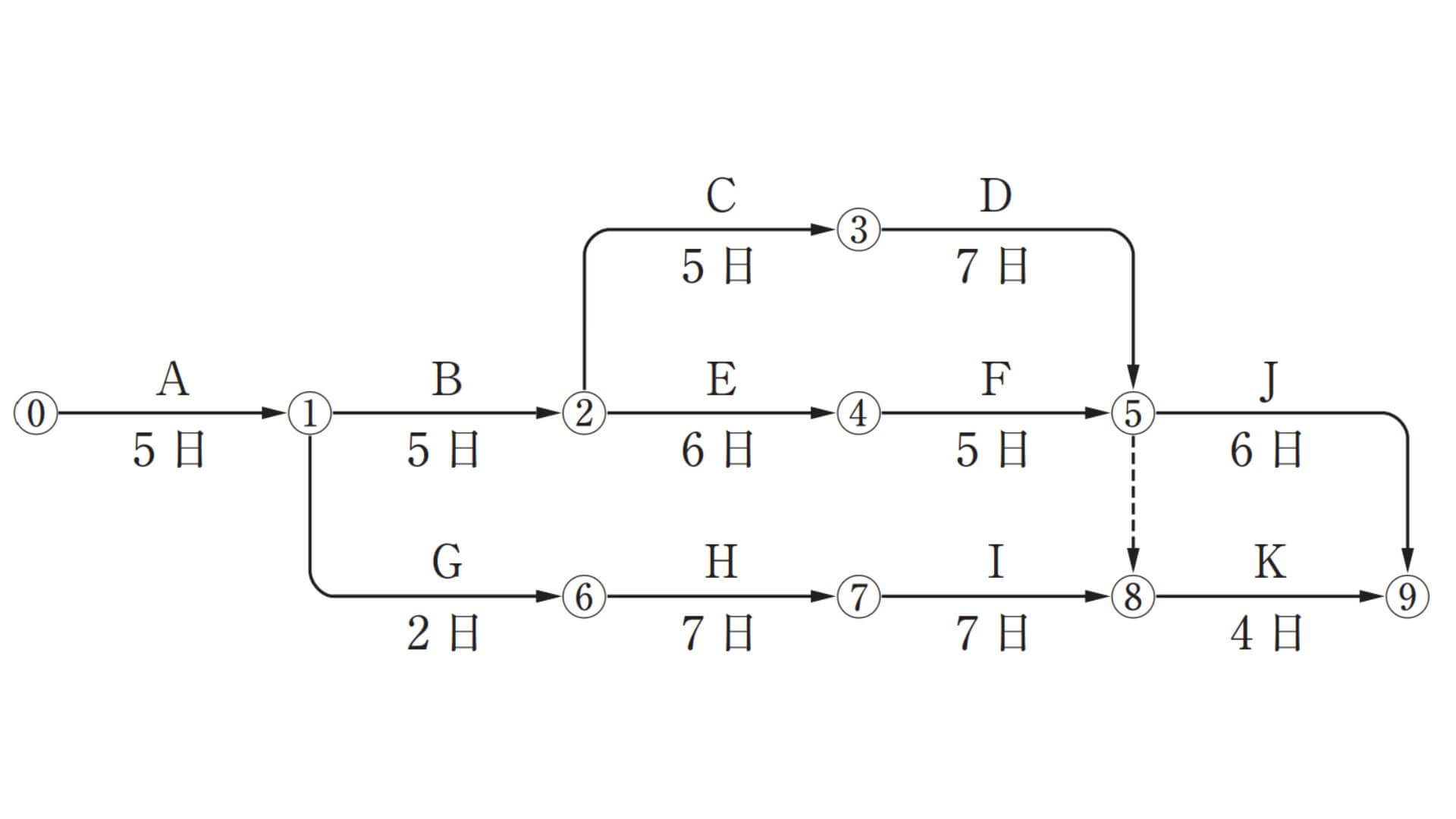

【No,12(B)】下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

ただし、図中のイベント間のA〜Kは作業内容、日数は作業日数を表す。

- 工事開始から工事完了までの必要日数(工期)は 30 日である。

- クリティカルパスは、⓪ → ① → ⑥ → ⑦ → ⑧ → ⑨ である。

- ① → ⑥ → ⑦ → ⑧ の作業余裕日数は 1 日である。

- 作業Kの最早開始日は、工事開始後 26 日である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,13(B)】工程管理曲線(バナナ曲線)を用いた工程管理に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 予定工程曲線が許容限界からはずれるときには、一般に不合理な工程計画と考えられるので、再検討を要する。

- 工程計画は、全工期に対して工程(出来高)を表す工程管理曲線の勾配が、工期の初期 → 中期 → 後期において、急 → 緩 → 急となるようにする。

- 実施工程曲線が予定工程曲線の上方限界を超えたときは、工程遅延により突貫工事となることが避けられないため、突貫工事に対して経済的な実施方策を検討する。

- 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近している場合は、一般にできるだけこの状態を維持するように工程を進行させる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

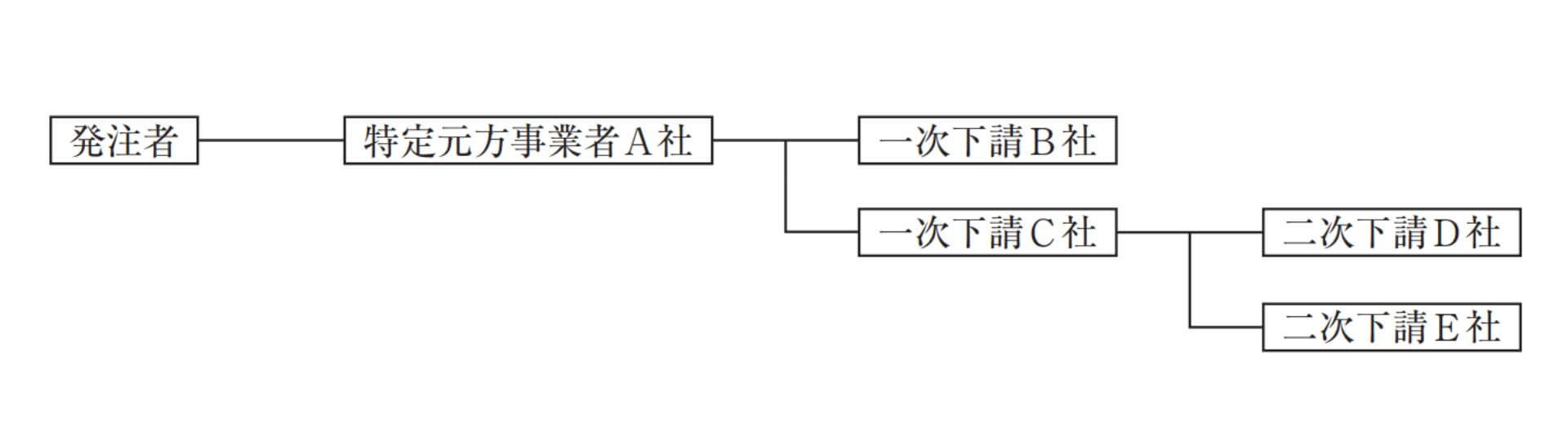

【No,14(B)】下図に示す施工体制の現場において、A社がB社に組み立てさせた作業足場でB社、C社、D社が作業を行い、E社はC社が持ち込んだ移動式足場で作業を行うこととなった。特定事業の仕事を行う注文者として積載荷重の表示、点検等の安全措置義務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

- A社は、作業足場について、B社、C社、D社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

- B社は、自社が組み立てた作業足場について、D社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負う。

- A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

- C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務も負う。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,15(B)】建設業の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 総括安全衛生管理者が統括管理する業務には、安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善が含まれる。

- 安全管理者の職務は、総括安全衛生管理者の業務のうち安全に関する技術的な具体的事項について管理することである。

- 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者が充たり、元方安全衛生管理者の指揮を行う。

- 衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する事務的な具体的事項について管理することである。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,16(B)】建設工事現場における保護具の使用に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 保護帽の材質は、PC、PE、ABSなどの熱可塑性樹脂製のものは使用できる期間が決められているが、FRPなどの熱硬化性樹脂製のものは決められていない。

- 保護帽の着装体(ハンモック、ヘッドバンド、環ひも)を交換するときは、同一メーカーの同一形式の部品を使用しなくてもよい。

- 安全靴は、作業区分による種類に応じたものを使用し、つま先部に大きな衝撃を受けた場合は外観のいかんにかかわらず、速やかに交換する。

- 防毒マスク及び防じんマスクは、酸素濃度不足が予想される酸素欠乏危険作業で用いなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,17(B)】悪天候等の後には足場を使用する作業の開始前に足場の点検を行うが、悪天候等の定義に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 10 分間の平均風速で毎秒 10 m以上の強風

- 1 回の降雨量が 30 mm以上の大雨

- 1 回の降雪量が 25 cm以上の大雪

- 震度階級 4 以上の地震

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,18(B)】墜落による危険を防止するための安全ネットに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 安全ネットの損耗が著しい場合、安全ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、安全ネットの使用後に試験用糸について等速引張試験を行う。

- 規定の高さ以上の作業床の開口部等で墜落の危険のおそれがある箇所に、囲い等を設けることが著しく困難なときは、安全ネットを張り、労働者に要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させる。

- 安全ネットの落下高さとは、作業床等と安全ネットの取付け位置の垂直距離に安全ネットの垂れの距離を加えたものである。

- 安全ネットには、製造者名、製造年月、仕立寸法、網目、新品時の網糸の強度を見やすい箇所に表示しておく。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,19(B)】車両系建設機械の災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 車両系建設機械の運転者が運転位置を離れるときは、バケット等の作業装置を地上に下ろすか、又は、原動機を止めて走行ブレーキをかけ、逸走防止をはからなければならない。

- 車両系建設機械は、路肩や傾斜地における転倒又は転落に備え、転倒からの保護構造とシートベルトの双方を装備した機種以外を使用しないよう努めなければならない。

- 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

- 車両系建設機械のブーム・アーム等を上げ、その下で修理や点検作業を行うときは、不意な降下防止のため、安全支柱や安全ブロックを使用させなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,20(B)】土工工事における明り掘削作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

- 土止め支保工を設けるときは、掘削状況等の日々の進捗に合わせて、その都度、その組立図を作成し組み立てなければならない。

- ガス導管や地中電線路等の地下工作物の損壊で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、掘削機械、積込機械及び運搬機械を十分注意して使用しなければならない。

- 明り掘削作業を行う場所については、十分な明るさが確保できるので、照度確保のための照明設備等について特に考慮しなくてもよい。

- 地山の崩壊又は土石の落下による危険防止のため、点検者を指名し、その日の作業開始前、大雨や中震以上の地震の後、浮石及びき裂や湧水の状態等を点検させる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,21(B)】急傾斜地での掘削及び法面防護等のロープ高所作業にあたり、事業者が危険防止のために講じるべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除く等の措置を講ずる。

- 作業のため物体が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、手すりを設け、立入区域を設定する。

- ロープ高所作業では、身体保持器具を取り付けたメインロープ以外に、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を取り付けるためのライフラインを設ける。

- 突起物等でメインロープやライフラインが切断のおそれがある箇所では、覆いを設ける等切断を防止するための措置を講ずる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,22(B)】建設工事における埋設物ならびに架空線の防護に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 埋設物に近接する箇所で明り掘削作業を行う場合は、埋設物の損壊などにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときには、当該作業と同時に埋設物の補強を行わなければならない。

- 明り掘削で露出したガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作業を行わなければならない。

- 工事現場における架空線等上空施設については、施工に先立ち、種類・場所・高さ・管理者等を現地調査により事前確認する。

- 架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具、材料等について安全な離隔を確保する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,23(B)】労働者の健康管理のために事業者が講じるべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 事業者は、原則として常時使用する労働者に対し、1 年以内ごとに 1 回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。

- 休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、保健所のカウンセラーによる面接指導を行わなければならない。

- 一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合には、事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられている。

- 事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、粉じんの発散防止及び作業場所の換気方法、呼吸用保護具の使用方法等について特別の教育を行わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,24(B)】コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 圧砕機、大型ブレーカによる取壊しでは、建設機械と作業員の接触を防止するため、誘導員を適切な位置に配置する。

- ワイヤソーによる取壊しでは、切断の進行に合わせ、適宜切断面へのキャンバー打ち込み、ずれ止めを設置する。

- 転倒方式による取壊しでは、解体する構造物の縁切り作業を数日間行い、その作業が完了してから転倒作業を行う。

- カッタによる取壊しでは、ブレード、防護カバーを確実に設置し、特にブレード固定用ナットは十分に締め付ける。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,25(B)】品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 品質管理は、施工計画立案の段階で管理特性を検討し、それを施工段階でつくり込むプロセス管理の考え方である。

- 品質特性の選定にあたっては、工程の状態を総合的に表すことができ、工程に対して処置をとりやすい特性のものを選ぶことに留意する。

- 品質特性の選定にあたっては、構造物の品質に及ぼす影響が小さく、測定しやすい特性のものを選ぶことに留意する。

- 施工段階においては、問題が発生してから対策をとるのではなく、小さな変化の兆しから問題を事前に予見し、手を打っていくことが原価低減や品質確保につながる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,26(B)】アスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 作業員や施工機械などの組合せを変更する場合は、試験の頻度は変えずに、新たな組合せによる品質の確認を行う。

- 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合、あるいは一方に片寄っているなどの結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増して異常の有無を確かめる。

- 各工程の初期においては、各項目に関する試験の頻度を適切に増し、その時点の作業員や施工機械などの組合せにおける作業工程を速やかに把握する。

- 管理の合理化をはかるためには、密度や含水比などを非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械などを活用する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,27(B)】情報化施工におけるTS(トータルステーション)・GNSS(衛星測位システム)を用いた盛土の締固め管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理は、締固め機械の走行位置をリアルタイムに計測し転圧回数を確認する。

- TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用にあたっては、地形条件や電波障害の有無などを事前に調査して、システムの適用の可否を確認する。

- 盛土施工に使用する材料は、試験施工でまき出し厚や締固め回数を決定した材料と同じ土質の材料であることを確認する。

- 盛土材料を締め固める際は、盛土施工範囲の代表エリアについて、モニタに表示される締固め回数分布図の色が、規定回数だけ締め固めたことを示す色になることを確認する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,28(B)】建設工事の品質管理における「工種」、「品質特性」及び「試験方法」に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

- 工種:コンクリート工 —— 品質特性:スランプ —– 試験方法:圧縮強度試験

- 工種:路盤工 ————– 品質特性:支持力 ——- 試験方法:CBR試験

- 工種:アスファルト舗装工 — 品質特性:安定度 ——- 試験方法:平坦性試験

- 工種:土工 —————- 品質特性:たわみ量 —– 試験方法:平板載荷試験

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,29(B)】JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- フレッシュコンクリートのスランプは、レディーミクストコンクリートのスランプの設定値によらず ± 3.0 cmの範囲にあれば合格と判定してよい。

- フレッシュコンクリートの空気量は、レディーミクストコンクリートの空気量の設定値によらず、 ± 3.0 %の範囲にあれば合格と判定してよい。

- アルカリ骨材反応については、配合計画書に示されるコンクリート中のアルカリ総量の計算結果が 3.0 kg/m3以下であれば、対策がとられていると判定してよい。

- 塩化物イオン量については、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法の結果から計算される塩化物イオン含有量が 3.0 kg/m3以下であれば、合格と判定してよい。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,30(B)】現場打ちのコンクリート構造物に適用する鉄筋の各種継手工法の検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- フレア溶接継手では、重ね継手やガス圧接継手に比べて安定した品質が得やすく、継手の非破壊検査も容易である。

- 熱間押抜ガス圧接継手部では、圧接部の膨らみの長さ、オーバーヒートによる表面不整、膨らみを押し抜いた後の圧接面に対応する位置の圧接部表面の割れ、へこみなどの外観検査を行う。

- ねじ節鉄筋継手部では、カプラーに有害な損傷がないこと、挿入マークが施されていること及びカプラー端が挿入マークの所定の位置にあることなどの外観検査を行う。

- モルタル充てん継手部では、原則として抜き取り検査法とし、鉄筋の挿入長さの超音波測定検査を行い、プロセス管理や外観検査が適正に行われているか否かを確認する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,31(B)】コンクリート構造物の品質や健全度を推定するための試験に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- コンクリート構造物から採取したコアの圧縮強度試験結果は、コア供試体の高さ h と直径 d の比の影響を受けるため、高さと直径との比を用いた補正係数を用いている。

- リバウンドハンマによるコンクリート表層の反発度は、コンクリートの含水状態や中性化の影響を受けるので、反発度の測定結果のみでコンクリートの圧縮強度を精度高く推定することは困難である。

- 超音波法は、コンクリート中を伝播する超音波の伝播特性を測定し、コンクリートの品質やひび割れ深さなどを把握する方法である。

- 電磁誘導を利用する試験方法は、コンクリートの圧縮強度及び鋼材の位置、径、かぶりを非破壊的に調査するのに適している。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,32(B)】建設工事の騒音防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 騒音防止対策は、音源対策が基本だが、伝搬経路対策及び受音側対策をバランスよく行うことが重要である。

- 遮音壁は、音が直進する性質を利用して騒音低減をはかるもので、遮音壁の長さに関係なく効果が期待できる。

- 騒音防止対策の方法には、圧入工法のように施工法自体を大幅に変更した技術と発動発電機のようにエンクロージャによりエンジン音などを防音した技術がある。

- 建設機械の内燃機関が音源となって発生する騒音は、音の有無と作業の効率にあまり関係なく、機械の性能を損なうことがないので、低騒音型の機械との入れ替えができる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,33(B)】建設工事における水質汚濁対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- pH測定には、浸漬形と流通形の 2 種類があり、浸漬形はパイプラインに組み込むタイプである。

- 水質汚濁処理技術には、粒子の沈降、かくはん処理、中和処理、脱水処理がある。

- 濁水処理設備は、濁水中の諸成分(SS、pH、油分、重金属類、その他有害物質など)を河川又は下水の放流基準値以下まで下げるための設備である。

- 中和処理では、中和剤として硫酸、塩酸又は炭酸ガスが使用され、炭酸ガスを過剰供給すると強酸性となり危険である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,34(B)】建設工事で発生する建設副産物の有効利用の促進に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 元請業者は、分別解体等を適正に実施するとともに、排出事業者として建設廃棄物の再資源化等及び処理を適正に実施するよう努めなければならない。

- 元請業者は、建設工事の施工にあたり、適切な工法の選択により、建設発生土の発生の抑制に努め、建設発生土は全て現場外に搬出するよう努めなければならない。

- 下請負人は、建設副産物対策に自ら積極的に取り組むよう努め、元請業者の指示及び指導等に従わなければならない。

- 元請業者は、対象建設工事において、事前調査の結果に基づき、適切な分別解体等の計画を作成しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,35(B)】建設工事にともなう産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の処理に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法令上、誤っているものはどれか。

- 産業廃棄物の収集又は運搬時の帳簿には、収集又は運搬年月日、受入先での受入量、運搬方法及び最も多い運搬先の運搬量を記載しなければならない。

- 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を保有しなければならない。

- 産業廃棄物の運搬を委託するにあたっては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者に委託しなければならない。

- 産業廃棄物の運搬を受託した者は、当該運搬を終了したときは、交付された産業廃棄物管理票に定める事項を記入し、産業廃棄物管理票を交付した者にその写しを送付しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

1級土木施工管理技士の過去問【まとめ】

1級土木施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級土木施工管理技士の過去問PDFは『1級土木施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級土木施工管理技士のおすすめの問題集

1級土木施工管理技士の試験勉強に役立つおすすめの過去問集を紹介します!

- 地域開発研究所『1級土木施工管理 第一次検定問題解説集』

- 地域開発研究所『1級土木施工管理 第二次検定問題解説集』

を購入すれば、1級土木施工管理技士に合格できる知識を習得可能となります。

1級土木施工管理技士の一次検定の定番中の定番である本書は、7年分の過去問が網羅的に解説されており一次検定の過去問の理解ができる過去問題集となっています。

1級土木施工管理技士の二次検定の問題集は好みの分かれるところですが、一次検定を地域開発研究所の過去問題集で勉強しているなら継続して、地域開発研究所の過去問集が使いやすいでしょう。