【令和3年度】1級土木施工管理技士 過去問と解答【第1次検定】

令和3年度の1級土木施工管理技士の過去問と解答となります!

1級土木施工管理技士の過去問【令和3年度】

1級土木施工管理技士の令和3年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~15問A | 土木一般 | 15問中12問解答(選択) |

| No,16~49問A | 専門土木 | 34問中10問解答(選択) |

| No,50~61問A | 関係法規 | 12問中8問解答(選択) |

| No,01~20問B | 施工管理法 | 20問中20問解答(必須) |

| No,21~35問B | 応用能力問題(施工管理法) | 15問中15問解答(必須) |

《1級土木の合格基準》

- 96問中65問を解答し『39問』以上に正解すること

- No,21~35問Bの15問で『9問』以上に正解すること

上記2項目を達成することで1級土木施工管理技士の第1次検定に合格となります。

【過去問】No,01~15問A 土木一般(土木、コンクリート)

問題番号No,1(A)からNo,15(A)までの15問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,1(A)】土質試験結果の活用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土の粒度試験結果は、粒径加積曲線で示され、粒径が広い範囲にわたって分布する特性を有するものを締固め特性が良い土として用いられる。

- 土の圧密試験結果は、求められた圧密係数や体積圧縮係数等から、飽和粘性土地盤の沈下量と沈下時間の推定に用いられる。

- 土の含水比試験結果は、土の間隙中に含まれる水の質量と土粒子の質量の比で示され、乾燥密度と含水比の関係から透水係数の算定に用いられる。

- 土の一軸圧縮試験結果は、求められた自然地盤の非排水せん断強さから、地盤の土圧、支持力、斜面安定等の強度定数に用いられる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,2(A)】法面保護工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 種子散布工は、各材料を計量した後、水、木質材料、浸食防止材、肥料、種子の順序でタンクへ投入し、十分攪拌して法面へムラなく散布する

- 植生マット工は、法面が平滑だとマットが付着しにくくなるので、あらかじめ法面に凹凸を付けて設置する。

- モルタル吹付工は、吹付けに先立ち、法面の浮石、ほこり、泥等を清掃した後、一般に菱形金網を法面に張り付けてアンカーピンで固定する。

- コンクリートブロック枠工は、枠の交点部分に所定の長さのアンカーバー等を設置し、一般に枠内は良質土で埋め戻し、植生で保護する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,3(A)】TS(トータルステーション)・GNSS(全球測位衛星システム)を用いた情報化施工による盛土工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 盛土の締固め管理システムは、使用機械、施工現場の地形や立地条件、施工規模及び土質の変化等の条件を踏まえて適用可否を判断しなければならない。

- 盛土の締固め管理システムの位置把握にTSを採用するか、GNSSを採用するか検討し、双方の適用が困難な範囲では従来の品質管理方法を用いなければならない。

- 盛土材料は、目視による色の確認や手触り等による性状確認、その他の手段により、試験施工で品質・施工仕様を決定したものと同じ土質であることを確認しなければならない。

- 試験施工と同じ土質・含水比の盛土材料を使用し、試験施工で決定したまき出し厚・締固め回数で施工できたことを確認した場合でも、必ず現場密度試験を実施しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,4(A)】建設発生土を工作物の埋戻しに利用する際の留意点に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。ただし、「工作物の埋戻し」とは、道路その他の地表面下に埋設、又は構築した各種埋設物を埋め戻すことをいう。

- 埋戻しに用いる土は、道路の供用後に工作物との間に隙間や段差が生じないように圧縮性の小さい材料を用いなければならない。

- 建設発生土を安定処理して使う場合は、一般に原位置に改良材を敷き均しておいてから、スタビライザー等により対象土と改良材を混合しなければならない。

- 埋戻し材の最大粒径に関する基準は、所定の締固め度が得られるとともに、埋設物への損傷防止のための配慮も含まれているため、埋設物の種類によって異なる。

- 埋戻しに用いる土は、埋戻し材上部に路盤・路床と同等の支持力を要求される場合もあるので、使用場所に応じて材料を選定する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,5(A)】軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- サンドコンパクションパイル工法は、地盤内に鋼管を貫入して管内に砂等を投入し、振動により締め固めた砂杭を地中に造成することにより、支持力の増加等を図るものである。

- ディープウェル工法は、地盤中の地下水位を低下させることにより、それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱層に載荷して、地盤の強度増加等を図るものである。

- 深層混合処理工法は、原位置の軟弱土と固化材を攪拌混合することにより、地中に強固な柱体状等の安定処理土を形成し、すべり抵抗の増加や沈下の低減を図るものである。

- 表層混合処理工法は、表層部分の軟弱なシルト・粘土と固化材とを攪拌混合して改良することにより、水平方向の排水距離を短くして圧密を促進し、地盤の強度増加を図るものである。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,6(A)】コンクリート用粗骨材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 砕石を用いた場合は、ワーカビリティーの良好なコンクリートを得るためには、砂利を用いた場合と比べて単位水量を小さくする必要がある。

- コンクリートの耐火性は、骨材の岩質による影響が大きく、石灰岩は耐火性に劣り、安山岩等の火山岩系のものは耐火性に優れる。

- 舗装コンクリートに用いる粗骨材の品質を評価する試験方法として、ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験がある。

- 再生粗骨材Mの耐凍害性を評価する試験方法として、再生粗骨材Mの凍結融解試験方法がある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,7(A)】混和材を用いたコンクリートの特徴に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 普通ポルトランドセメントの一部を高炉スラグ微粉末で置換すると、コンクリートの湿潤養生期間を短くすることができ、アルカリシリカ反応の抑制効果が期待できる。

- 普通ポルトランドセメントの一部を良質のフライアッシュで置換すると、単位水量を大きくする必要があるが、長期強度の増進が期待できる。

- 膨張材を適切に用いると、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れの発生を低減できる。

- シリカフュームを適切に用いると、単位水量を減少させることができ、AE減水剤の使用量を減らすことができる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,8(A)】コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- コンクリートの打込み時にシュートを用いる場合は、縦シュートを標準とする。

- スラブのコンクリートが壁、又は柱のコンクリートと連続している場合には、壁、又は柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してからスラブのコンクリートを打ち込むことを標準とする。

- コールドジョイントの発生を防ぐための許容打重ね時間間隔は、外気温が高いほど長くなる。

- 1回の打込み面積が大きく許容打重ね時間間隔の確保が困難な場合には、階段状にコンクリートを打ち込むことが有効である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,9(A)】コンクリートの配合に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水セメント比は、コンクリートに要求される強度、耐久性及び水密性等を考慮して、これらから定まる水セメント比のうちで、最も大きい値を設定する。

- 単位水量が大きくなると、材料分離抵抗性が低下するとともに、乾燥収縮が増加する等コンクリートの品質が低下する。

- スランプは、運搬、打込み、締固め等の作業に適する範囲内で、できるだけ小さくなるように設定する。

- 空気量が増すとコンクリートの強度は小さくなる傾向にあり、コンクリートの品質に影響することがある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,10(A)】鉄筋の組立て・継手に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 鉄筋を組み立ててから長時間経過した場合には、コンクリートを打ち込む前に、付着を害するおそれのある浮き錆等を取り除かなければならない。

- エポキシ樹脂塗装鉄筋は、腐食が生じにくいため、加工及び組立てで損傷が生じても補修を行わなくてよい。

- 重ね継手における重ね合わせ長さは、鉄筋径が大きい場合は、鉄筋径が小さい場合より長い。

- 型枠に接するスペーサは、本体コンクリートと同等程度以上の品質を有するモルタル製あるいはコンクリート製とすることを原則とする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,11(A)】コンクリートの養生に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 高流動コンクリートは、プラスティック収縮ひび割れが生じやすい傾向があり、表面の乾燥を防ぐ対策を行う。

- 膨張コンクリートは、所要の強度発現及び膨張力を得るために、打ち込み後、湿潤状態に保つことがきわめて重要である。

- マスコンクリート部材では、型枠脱型時に十分な散水を行い、コンクリート表面の温度をできるだけ早く下げるのがよい。

- 養生のため型枠を取り外した後にシートやフィルムによる被覆を行う場合は、できるだけ速やかに行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,12(A)】道路橋で用いられる基礎形式の種類とその特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 支持杭基礎における杭先端の支持層への根入れの深さは、杭工法によっても異なるものの、設計では少なくとも杭径程度確保することが基本となる。

- 鋼管矢板基礎は、打込み工法、又は中掘り工法による先端支持とし、また井筒部の下端拘束を地盤により期待する構造体であるため、支持層への根入れが必要となる。

- 摩擦杭基礎は、長期的な鉛直変位について十分な検討を行い、周面摩擦力により所要の支持力が得られるように根入れ深さを確保する必要がある。

- ケーソン基礎は、沈設時に基礎周面の摩擦抵抗を大きくできるように構造的な配慮等が行われることから、基礎周面のみで支持することを原則としている。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,13(A)】既製杭の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- プレボーリング杭工法では、あらかじめ推定した支持層にオーガ先端が近づいたら、オーガ回転数やオーガ推進速度をできるだけ速くして施工することが必要である。

- 中掘り杭工法では、先端部にフリクションカッターを取り付けて掘削・沈設するが、中間層が比較的硬質で沈設が困難な場合は、杭径以上の拡大掘りを行う。

- プレボーリング杭工法では、杭を埋設する際、孔壁を削ることのないように確実に行い、ソイルセメントが杭頭部からあふれ出ることを確認する必要がある。

- 中掘り杭工法では、杭先端処理を最終打撃方式で行う際、中掘りから打込みへの切替えは、時間を空けて断続的に行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,14(A)】場所打ち杭工法における支持層の確認及び支持層への根入れに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- リバース工法の場合は、ハンマグラブにより掘削した土の土質と深度を設計図書及び土質調査試料等と比較し、支持層を確認する。

- アースドリル工法の場合は、一般にホースから排出される循環水に含まれた土砂を採取し、設計図書及び土質調査試料等と比較して、支持層を確認する。

- オールケーシング工法の根入れ長さの確認は、支持層を確認したのち、地盤を緩めたり破壊しないように掘削し、掘削完了後に深度を測定して行う。

- 深礎工法の支持層への根入れは、支持層を確認したのち基準面を設定したうえで必要な根入れ長さをマーキングし、その位置まで掘削機が下がれば掘削完了とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,15(A)】土留め工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 腹起し材の継手部は弱点となりやすいため、ジョイントプレートを取り付けて補強し、継手位置は切ばりや火打ちの支点から遠い箇所とする。

- 中間杭の位置精度や鉛直精度が低いと、切ばりの設置や本体構造物の施工に支障となるため、精度管理を十分に行う。

- タイロッドの施工は、水平、又は所定の角度で、原則として土留め壁に直角になるように正確に取り付ける。

- 数段の切ばりがある場合には、掘削に伴って設置済みの切ばりに軸力が増加し、ボルトに緩みが生じることがあるため、必要に応じ増締めを行う。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,16~49問A 専門土木(河川、道路、舗装)

問題番号No,16(A)からNo,49(A)までの34問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,16(A)】鋼橋における架設の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 部材の組立てに用いるドリフトピンは、仮締めボルトとドリフトピンの合計本数の1/3以上使用するのがよい。

- 吊り金具は、本体自重のほかに、2点吊りの場合には本体自重の100%、4点吊りの場合には50%の不均等荷重を考慮しなければならない。

- ジャッキをサンドル材で組み上げた架台上にセットする場合は、鉛直荷重の10%以上の水平荷重がジャッキの頭部に作用するものとして照査しなければならない。

- I形断面部材を仮置きする場合は、風等の横荷重による転倒防止に十分配慮し、汚れや腐食に対する養生を行い、地面から15cm以上離すものとする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,17(A)】鋼道路橋における溶接に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルは全数ハンマー打撃による曲げ検査を行い、曲げても割れ等の欠陥が生じないものを合格とし、元に戻さず、曲げたままにしておく。

- 現場溶接において、被覆アーク溶接法による手溶接を行う場合には、溶接施工試験を行う必要がある。

- エンドタブは、溶接端部において所定の品質が確保できる寸法形状の材片を使用し、溶接終了後は、ガス切断法によって除去し、その跡をグラインダ仕上げする。

- 溶接割れの検査は、溶接線全体を対象として肉眼で行うのを原則とし、判定が困難な場合には、磁粉探傷試験、又は浸透探傷試験を行う。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,18(A)】鋼道路橋における高力ボルトの施工及び検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 溶接と高力ボルトを併用する継手は、それぞれが適切に応力を分担するよう設計を行い、応力に直角なすみ肉溶接と高力ボルト摩擦接合とは併用してはならない。

- フィラーは、継手部の母材に板厚差がある場合に用いるが、肌隙等の不確実な連結を防ぐため2枚以上を重ねて用いてはならない。

- トルク法による締付け検査において、締付けトルク値がキャリブレーション時に設定したトルク値の10%を超えたものは、設定トルク値を下回らない範囲で緩めなければならない。

- トルシア形高力ボルトの締付け検査は、全数についてピンテールの切断の確認とマーキングによる外観検査を行わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,19(A)】コンクリートのアルカリシリカ反応の抑制対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 細骨材はアルカリシリカ反応による膨張を生じさせないので、アルカリシリカ反応性試験を省略することができる。

- アルカリシリカ反応では、有害な骨材を無害な骨材と混合した場合、コンクリートの膨張量は、有害な骨材を単独で用いるよりも大きくなることがある。

- アルカリシリカ反応抑制対策として、高炉セメントB種を使用する場合は、スラグ混合率40%以上とする。

- 海洋環境や凍結防止剤の影響を受ける地域で、無害でないと判定された骨材を用いる場合は、外部からのアルカリ金属イオンや水分の侵入を抑制する対策を行うのが効果的である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,20(A)】コンクリート構造物の補強工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 道路橋の床版に対する接着工法では、死荷重等に対する既設部材の負担を減らす効果は期待できず、接着された補強材は補強後に作用する車両荷重に対してのみ効果を発揮する。

- 橋梁の耐震補強では、地震後の点検や修復作業の容易さを考慮し、橋脚の曲げ耐力を基礎の曲げ耐力より大きくする。

- 耐震補強のために装置を後付けする場合には、装置本来の機能を発揮させるために、その装置が発現する最大の強度と、それを支える取付け部や既存部材との耐力の差を考慮する。

- 連続繊維の接着により補強を行う場合は、既設部材の表面状態が直接確認できなくなるため、帯状に補強部材を配置する等点検への配慮を行う。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,21(A)】河川堤防の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 築堤土は、粒子のかみ合せにより強度を発揮させる粗粒分と、透水係数を小さくする細粒分が、適当に配合されていることが望ましい。

- トラフィカビリティーが確保できない土は、地山でのトレンチによる排水、仮置きによる曝気乾燥等により改良することで、堤体材料として使用が可能になる。

- 石灰を用いた土質安定処理工法は、石灰が土中水と反応して、吸水、発熱作用を生じて周辺の土から脱水することを主要因とするが、反応時間はセメントに比較して長時間が必要である。

- 嵩上げや拡幅に用いる堤体材料は、表腹付けには既設堤防より透水性の大きい材料を、裏腹付けには既設堤防より透水性の小さい材料を使用するのが原則である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,22(A)】河川護岸に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 護岸には、一般に水抜きは設けないが、掘込河道等で残留水圧が大きくなる場合には、必要に応じて水抜きを設けるものとする。

- 縦帯工は、護岸の法肩部の破損を防ぐために施工され、横帯工は、護岸の変位や破損が他に波及しないよう絶縁するために施工する。

- 現地の残土や土砂等を利用して植生の回復を図るかご系の護岸では、水締め等による空隙の充填を行い、背面土砂の流出を防ぐために遮水シートを設置する。

- 河床が低下傾向の河川において、護岸の基礎を埋め戻す際は、可能な限り大径の材料で寄石等により、護岸近傍の流速を低減する等の工夫を行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,23(A)】河川堤防における軟弱地盤対策工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 表層混合処理工法では、一般に、改良強度を確認する場合は、サンプリング試料を一軸圧縮試験により行い、CBR値の場合はCBR試験により実施する。

- 緩速盛土工法で軟弱地盤上に盛土する際の基礎地盤の強度を確認する場合は、強度増加の精度が把握しやすい動的コーン貫入試験が多く使用されている。

- 堤体材料自体に人工的な材料を加えて盛土自体を軽くする軽量盛土工法は、圧密沈下量の減少等の効果が得られることから、河川堤防の定規断面内に多く使用されている。

- 軟弱な粘性土で構成されている基礎地盤上において、堤防の拡幅工事中に亀裂が発生した場合は、シート等で亀裂を覆い、亀裂の進行が終了する前に堤体を切り返して締固めを行う。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,24(A)】砂防工事における施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 樹木を伐採する区域においては、幼齢木や苗木となる樹木はできる限り保存するとともに、抜根は必要最小限とし、萌芽が期待できる樹木の切株は保存する。

- 砂防工事を行う箇所は、土砂流出が起こりやすいことから、切土や盛土、掘削残土の仮置き土砂はシート等で保護する等、土砂の流出に細心の注意を払う必要がある。

- 材料運搬に用いる索道を設置する際に必要となるアンカーは、樹木の伐採を少なくする観点から、既存の樹木を利用することを基本とする。

- 工事に伴い現場から発生する余剰コンクリートやコンクリート塊等の工事廃棄物は、工事現場内に残すことなく搬出処理する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,25(A)】地すべり防止工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- アンカーの定着長は、地盤とグラウトとの間及びテンドンとグラウトとの間の付着長について比較を行い、それらのうち短いほうを採用する。

- アンカー工は基本的には、アンカー頭部とアンカー定着部の2つの構成要素により成り立っており、締付け効果を利用するものとひき止め効果を利用するものの2つのタイプがある。

- 杭の基礎部への根入れ長さは、杭に加わる土圧による基礎部破壊を起こさないように決定し、せん断杭の場合は原則として杭の全長の1/4〜1/3とする。

- 杭の配列は、地すべりの運動方向に対して概ね平行になるように設計し、杭の間隔は等間隔で、削孔による地盤の緩みや土塊の中抜けが生じるおそれを考慮して設定する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,26(A)】急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 排水工は、崖崩れの主要因となる地表水、地下水の斜面への流入を防止することにより、斜面自体の安全性を高めることを目的に設けられ、地表水排除工と地下水排除工に大別される。

- 法枠工は、斜面に設置した枠材と枠内部を植生やコンクリート張り工等で被覆することにより、斜面の風化や侵食の防止、法面の表層崩壊を抑制することを目的に設けられる。

- 落石対策工は、斜面上の転石や浮石の除去・固定、発生した落石を斜面中部や下部で止めるために設けられ、通常は急傾斜地崩壊防止施設に付属して設置される場合が多い。

- 待受け式コンクリート擁壁工は、斜面上部からの崩壊土砂を斜面下部で待ち受ける目的に設けられ、ポケット容量が不足する場合は地山を切土して十分な容量を確保する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,27(A)】道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 構築路床は、適用する工法の特徴を把握した上で現状路床の支持力を低下させないように留意しながら、所定の品質、高さ及び形状に仕上げる。

- 置換え工法は、軟弱な現地盤を所定の深さまで掘削し、良質土を原地盤の上に盛り上げて構築路床を築造する工法で、掘削面以下の層をできるだけ乱さないよう留意して施工する。

- 安定処理工法では、安定材の散布を終えたのち、適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合し、混合むらが生じた場合には再混合する。

- 盛土路床は、使用する盛土材の性質をよく把握して均一に敷き均し、過転圧により強度増加が得られるように締め固めて仕上げる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,28(A)】道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 下層路盤の路上混合方式によるセメント安定処理工法では、前日の施工端部を乱さないように留意して新たに施工を行い、できるだけ早い時期に打ち継ぐことが望ましい。

- 下層路盤の粒状路盤の施工で、粒状路盤材料が著しく水を含み締固めが困難な場合には、曝気乾燥や少量の石灰、又はセメントを散布、混合して締め固めることがある。

- 下層路盤の路上混合方式によるセメント安定処理工法で、地域産材料や補足材を用いる場合は、整正した在来砂利層等の上に均一に敷き広げる。

- 下層路盤の粒状路盤の施工で、粒状路盤材料として砂等の締固めを適切に行うためには、その上にクラッシャラン等をおいて同時に締め固めてもよい。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,29(A)】道路のアスファルト舗装における基層・表層の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- アスファルト舗装の仕上げ転圧は、不陸の整正やローラマークを消去するために行うものであり、タイヤローラあるいはロードローラで2回程度行うとよい。

- アスファルト舗装に中温化技術により施工性を改善した混合物を使用する場合は、所定の締固め度が得られる範囲で、適切な転圧温度を設定するとよい。

- やむを得ず5℃以下の気温でアスファルト混合物を舗設する場合、敷均しに際しては断続作業を原則とし、アスファルトフィニッシャのスクリードを断続的に加熱するとよい。

- ポーラスアスファルト混合物の敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度低下が通常の混合物よりも早いため、敷均し後速やかに初転圧を行うとよい。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,30(A)】道路のアスファルト舗装の補修に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- アスファルト舗装の流動によるわだち掘れが大きい場合は、その原因となっている層の上への薄層オーバーレイ工法を選定する。

- 加熱アスファルト混合物のシックリフト工法で即日交通開放する場合、交通開放後早期にわだち掘れを生じることがあるので、舗装の冷却等の対策をとることが望ましい。

- アスファルト舗装の路面のたわみが大きい場合は、路床、路盤等の開削調査等を実施し、その原因を把握した上で補修工法の選定を行う。

- オーバーレイ工法でリフレクションクラックの発生を抑制させる場合には、クラック抑制シートの設置や、応力緩和層の採用等を検討する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,31(A)】道路のアスファルト舗装の各種舗装の特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 半たわみ性舗装は、空隙率の大きな開粒度タイプの半たわみ性舗装用アスファルト混合物に、浸透用セメントミルクを浸透させたものである。

- グースアスファルト舗装は、グースアスファルト混合物を用いた不透水性やたわみ性等の性能を有する舗装で、一般に鋼床版舗装等の橋面舗装に用いられる。

- ポーラスアスファルト舗装は、ポーラスアスファルト混合物を表層あるいは表・基層等に用いる舗装で、雨水を路面下に速やかに浸透させる機能を有する。

- 保水性舗装は、保水機能を有する表層や表・基層に保水された水分が蒸発する際の気化熱により路面温度の上昇を促進する舗装である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,32(A)】道路のコンクリート舗装の補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- グルービング工法は、雨天時のハイドロプレーニング現象の抑制やすべり抵抗性の改善等を目的として実施される工法である。

- バーステッチ工法は、既設コンクリート版に発生したひび割れ部に、ひび割れと直角の方向に切り込んだカッタ溝に目地材を充填して両側の版を連結させる工法である。

- 表面処理工法は、コンクリート版表面に薄層の舗装を施工して、車両の走行性、すべり抵抗性や版の防水性等を回復させる工法である。

- パッチング工法は、コンクリート版に生じた欠損箇所や段差等に材料を充填して、路面の平坦性等を応急的に回復させる工法である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,33(A)】ダムの基礎処理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- ステージ注入工法は、最終深度まで一度削孔した後、下位ステージから上位ステージに向かって1ステージずつ注入する工法である。

- ダム基礎グラウチングの施工法には、ステージ注入工法とパッカー注入工法のほかに、特殊な注入工法として二重管式注入工法がある。

- 重力式ダムで遮水性改良を目的とするコンソリデーショングラウチングの孔配置は、規定孔を格子状に配置し、中央内挿法により施工するのが一般的である。

- カーテングラウチングは、ダムの基礎地盤及びリム部の地盤において、浸透路長が短い部分と貯水池外への水みちとなるおそれのある高透水部の遮水性の改良が目的である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,34(A)】ダムにおけるRCD用コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- RCD用コンクリートは、ブルドーザにより薄層に敷き均されるが、1層当たりの敷均し厚さは、振動ローラで締め固めた後に25cm程度となるように27cm程度にしている例が多い。

- 練混ぜから締固めまでの許容時間は、ダムコンクリートの材料や配合、気温や湿度等によって異なるが、夏季では3時間程度、冬季では4時間程度を標準とする。

- 横継目は、貯水池からの漏水経路となるため、横継目の上流端付近には主副2枚の止水版を設置しなければならない。

- RCD用コンクリート敷均し後、振動目地切機により横継目を設置するが、その間隔はダム軸方向で30mを標準とする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,35(A)】トンネルの山岳工法における補助工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 切羽安定対策のための補助工法は、断層破砕帯、崖錐等の不良地山で用いられ、天端部の安定対策としてフォアポーリングや長尺フォアパイリングがある。

- 地下水対策のための補助工法は、地下水が多い場合に、穿孔した孔を利用して水を抜き、水圧、地下水位を下げる方法として、止水注入工法がある。

- 地表面沈下対策のための補助工法は、地表面の沈下に伴う構造物への影響抑制のために用いられ、鋼管の剛性によりトンネル周辺地山を補強するパイプルーフ工法がある。

- 近接構造物対策のための補助工法は、既設構造物とトンネル間を遮断し、変位の伝搬や地下水の低下を抑える遮断壁工法がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,36(A)】トンネルの山岳工法における支保工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 支保工の施工は、周辺地山の有する支保機能が早期に発揮されるように掘削後速やかに行い、支保工と地山とを密着あるいは一体化させ、地山を安定させなければならない。

- 吹付けコンクリートの施工は、吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち、ノズルと吹付け面の距離及び衝突速度を適正となるように行わなければならない。

- 鋼製支保工は、一般的に地山条件が良好な場合に用いられ、吹付けコンクリートと一体化させなければならない。

- ロックボルトは、ロックボルトの性能を十分に発揮させるために、定着後、プレートが掘削面や吹付け面に密着するように、ナット等で固定しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,37(A)】海岸の傾斜型護岸の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 傾斜型護岸は、堤脚位置が海中にある場合には汀線付近で吸出しが発生することがあるので、層厚を厚くするとともに上層から下層へ粒径を徐々に小さくして施工する。

- 吸出し防止材を用いる場合には、裏込め工の下層に設置し、裏込め工下部の砕石等を省略して施工する。

- 表法に設置する裏込め工は、現地盤上に栗石・砕石層を50cm以上の厚さとして、十分安全となるように施工する。

- 緩傾斜護岸の法面勾配は1:3より緩くし、法尻については先端のブロックが波を反射して洗掘を助長しないように、ブロックの先端を同一勾配で地盤に根入れして施工する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,38(A)】海岸保全施設の養浜の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 養浜の投入土砂は、現況と同じ粒径の細砂を用いた場合、沖合部の海底面を保持する上で役立ち、汀線付近での保全効果も期待できる。

- 養浜の施工方法は、養浜材の採取場所、運搬距離、社会的要因等を考慮して、最も効率的で周辺環境に影響を及ぼさない工法を選定する。

- 養浜の陸上施工においては、工事用車両の搬入路の確保や、投入する養浜砂の背後地への飛散等、周辺への影響について十分検討し施工する。

- 養浜の施工においては、陸上であらかじめ汚濁の発生源となるシルト、有機物、ごみ等を養浜材から取り除く等、適切な方法により汚濁の発生防止に努める。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,39(A)】港湾構造物の基礎捨石の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 捨石に用いる石材は、台船、グラブ付運搬船(ガット船)、石運船等の運搬船で施工場所まで運び投入する。

- 捨石の均しには荒均しと本均しがあり、荒均しは直接上部構造物と接する部分を整える作業であり、本均しは直接上部構造物と接しない部分を堅固な構造とする作業である。

- 捨石の荒均しは、均し基準面に対し凸部と凹部の差があまり生じないように、石材の除去や補充をしながら均す作業で、面がほぼ揃うまで施工する。

- 捨石の本均しは、均し定規を使用し、大きい石材で基礎表面を形成し、小さい石材を間詰めに使用して緩みのないようにかみ合わせて施工する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,40(A)】港湾における浚渫工事の事前調査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 音響測深機による深浅測量は、連続的な記録がとれる利点があり、海底の状況をよりきめ細かく測深する必要がある場合には、未測深幅を広くする。

- 施工方法を検討するための土質調査では、海底土砂の硬さや強さ、その締まり具合や粒の粗さを調査する必要があるため、一般的に粒度分析、比重試験、標準貫入試験を実施する。

- 機雷等の危険物が残存すると推定される海域においては、浚渫に先立って工事区域の機雷等の探査を行い、浚渫工事の安全を確保する必要がある。

- 水質調査の目的は、海水汚濁の原因が、バックグラウンド値か浚渫による濁りかを確認するために実施するもので、事前、浚渫中の調査が必要である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,41(A)】鉄道の砕石路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 砕石路盤の材料としては、列車荷重を支えるのに十分な強度があることを考慮して、クラッシャラン等の砕石、又は良質な自然土等を用いる。

- 砕石路盤の仕上り精度は、設計高さに対して±25mm以内を標準とし、有害な不陸が出ないようにできるだけ平坦に仕上げる。

- 砕石路盤の施工は、材料の均質性や気象条件等を考慮して、所定の仕上り厚さ、締固めの程度が得られるように入念に行う。

- 砕石路盤の敷均しは、モータグレーダ等、又は人力により行い、1層の仕上り厚さが300mm程度になるよう敷き均す。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,42(A)】鉄道の軌道における維持管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- バラストは、列車通過のたびに繰り返しこすれ合うことにより、次第に丸みを帯び、軌道に変位が生じやすくなるため、丸みを帯びたバラストは順次交換する必要がある。

- スラブ軌道は、プレキャストコンクリートスラブを高架橋等の堅固な路盤に据え付け、スラブと路盤との間に填充材を注入したものであり、保守作業の軽減を図ることができる。

- PCマクラギは、木マクラギに比べ初期投資は多額となるものの、交換が容易であることから維持管理の面で有利である。

- レールは温度変化によって伸縮を繰り返すため、レールの継目部に遊間を設けることで処理するが、遊間の整正はレールの伸縮が著しい夏期及び冬期に先立ち行うのが適当である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,43(A)】鉄道(在来線)の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- き電停止の手続きを行う場合は、その手続きを工事管理者が行うこととし、使用間合、時間、作業範囲、競合作業等について、あらかじめ監督員等と十分打合せを行う。

- 列車見張員を増員するときは、1人の列車見張員が掌握できる範囲を前後50m程度とし、列車見張員相互が携帯無線機等で連絡が取れる体制とする。

- ストッパー機能を有していない工事用重機械をやむを得ず架空電線に接近して使用する場合は、架空電線監視人を配置する。

- 作業員が概ね10人以下で、かつ、作業範囲が50m程度の線路閉鎖時の作業については、線閉責任者が作業等の責任者を兼務することができる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,44(A)】シールド工法のセグメントに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- くさび継手は、くさび作用を用いてセグメントを引き寄せて締結する継手であり、セグメントの組立て時間を短縮するために、くさびを先付けする形式のものがある。

- ボルト継手は、エレクター若しくはシールドジャッキを用いて隣接するセグメントリングにセグメントを押し付けることで締結が完了するため、作業効率がよい継手構造である。

- 鋼製セグメントは、材質が均質で強度も保証されており、比較的軽量である一方、鉄筋コンクリート製セグメントと比較して施工の影響により変形しやすいため注意が必要である。

- 合成セグメントは、同じ断面であれば高い耐力と剛性を付与することが可能なことから、鉄筋コンクリート製セグメントに比べ、セグメント高さを低減できる利点がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,45(A)】鋼構造物の塗装における塗膜の劣化に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- チェッキングは、塗膜の表面が粉化して次第に消耗していく現象であり、紫外線等により塗膜表面が分解することで生じる。

- 膨れは、塗膜の層間や鋼材面と塗膜の間に発生する気体、又は液体による圧力が、塗膜の付着力や凝集力より大きくなった場合に発生するもので、高湿度条件等で生じやすい。

- クラッキングは、塗膜の内部深く、又は鋼材面まで達する割れを指し、目視で容易に確認ができるものである。

- はがれは、塗膜と鋼材面、又は塗膜と塗膜間の付着力が低下したときに生じ、塗膜が欠損している状態であり、結露の生じやすい下フランジ下面等に多くみられる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,46(A)】上水道の配水管の埋設位置及び深さに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 道路に管を布設する場合には、配水本管は道路の中央寄りに布設し、配水支管はなるべく道路の片側寄りに布設する。

- 道路法施行令では、歩道での土被りの標準は1.5mと規定されているが、土被りを標準又は規定値までとれない場合は道路管理者と協議の上、土被りを減少できる。

- 寒冷地で土地の凍結深度が標準埋設深さよりも深いときは、それ以下に埋設するが、やむを得ず埋設深度が確保できない場合は、断熱マット等の適当な措置を講ずる。

- 配水管を他の地下埋設物と交差、又は近接して布設するときは、少なくとも0.3m以上の間隔を保つ。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,47(A)】下水道管渠の更生工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 形成工法は、既設管渠より小さな管径で製作された管渠をけん引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。

- さや管工法は、既設管渠内に硬質塩化ビニル樹脂材等をかん合して製管し、既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。

- 製管工法は、熱硬化樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で形成した材料をマンホールに引込み、加圧し、拡張・圧着後、硬化や冷却固化することで管を構築する。

- 反転工法は、含浸用基材に熱硬化性樹脂を含浸させた更生材を既設管渠内に反転加圧させながら挿入し、既設管渠内で温水や蒸気等で樹脂が硬化することで管を構築する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,48(A)】小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- オーガ方式は、砂質地盤では推進中に先端抵抗力が急増する場合があるので、注水により切羽部の土を軟弱にする等の対策が必要である。

- 圧入方式は、排土しないで土を推進管周囲へ圧密させて推進するため、適用地盤の土質に留意すると同時に、推進路線に近接する既設建造物に対する影響にも注意する。

- ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質地盤に対しては、補助工法により地盤の安定処理を行った上で適用する。

- 泥水方式は、透水性の高い緩い地盤では泥水圧が有効に切羽に作用しない場合があるので、送泥水の比重、粘性を高くし、状況によっては逸泥防止材を使用する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,49(A)】薬液注入工事の施工管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 薬液注入工事においては、注入箇所から10m以内に複数の地下水監視のために井戸を設置して、注入中のみならず注入後も一定期間、地下水を監視する。

- 薬液注入工事における注入時の管理を適正な配合とするためには、ゲルタイム(硬化時間)を原則として作業中に測定する。

- 薬液注入工事による構造物への影響は、瞬結ゲルタイムと緩結ゲルタイムを使い分けた二重管ストレーナー工法(複相型)の普及により少なくなっている。

- 薬液注入工事における25m以上の大深度の削孔では、ダブルパッカー工法のパーカッションドリルによる削孔よりも、二重管ストレーナー工法(複相型)の方が削孔の精度は低い。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,50~61問A 関係法規

問題番号No,50(A)からNo,61(A)までの12問のうち、8問を選択し解答してください。

【No,50(A)】労働基準法に定められている労働契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

- 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として、解雇してはならない。

- 使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を原則として、支払わなければならない。

- 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者からの請求の有無にかかわらず、賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,51(A)】労働時間及び休暇・休日に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

- 使用者は、労働者の過半数を代表する者と書面による協定を定める場合でも、1箇月に100時間以上、労働時間を延長し、又は休日に労働させてはならない。

- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては最大で45分、8時間を超える場合においては最大で1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

- 使用者は、6箇月間継続勤務し全労働日の5割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

- 使用者は、協定の定めにより労働時間を延長して労働させ、又は休日に労働させる場合でも、坑内労働においては、1日について3時間を超えて労働時間を延長してはならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,52(A)】事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- 作業場所の巡視を統括管理すること。

- 関係請負人が行う安全衛生教育の指導及び援助を統括管理すること。

- 協議組織の設置及び運営を統括管理すること。

- 労働災害防止のため、店社安全衛生管理者を統括管理すること。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,53(A)】高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者(以下、解体等作業主任者という)が行わなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。

- 事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

- 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、解体等作業主任者を選任しなければならない。

- 解体等作業主任者は、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,54(A)】技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

- 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができる。

- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。

- 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。

- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,55(A)】火薬類取締法令上、火薬類の取扱い等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 火薬類取扱所の建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、建物の内面は、板張りとし、床面には鉄類を表さなければならない。

- 火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、その週の消費見込量以下としなければならない。

- 装填が終了し、火薬類が残った場合には、発破終了後に始めの火薬類取扱所又は火工所に返送しなければならない。

- 火薬類の発破を行う場合には、発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえてはならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,56(A)】道路上で行う工事、又は行為についての許可、又は承認に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。

- 道路管理者以外の者が、工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある。

- 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために道路の区域内に、工事用材料の置き場や足場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある。

- 道路占用者が、電線、上下水道、ガスなどを道路に設け、これを継続して使用する場合は、道路管理者と協議し同意を得れば、道路管理者の許可を受ける必要はない。

- 道路占用者が重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,57(A)】河川管理者以外の者が、河川区域内(高規格堤防特別区域を除く)で工事を行う場合の手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 河川管理者の許可を受けて設置されている取水施設の機能維持するための取水口付近の土砂等の撤去は、河川管理者の許可を受ける必要がある。

- 河川区域内に一時的に仮設の資材置き場を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。

- 河川区域内において土地の掘削、盛土など土地の形状を変更する行為は、民有地においても河川管理者の許可を受ける必要がある。

- 河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルを設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,58(A)】工事現場に設ける仮設建築物の制限の緩和に関する次の記述のうち、建築基準法令上、適用されないものはどれか。

- 建築主は、建築物を建築する場合は、工事着手前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事の確認を受けなければならない。

- 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設を設置しなければならない。

- 建築物の各部分の高さは、建築物を建築しようとする地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じて決定される高さ以下としなければならない。

- 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,59(A)】騒音規制法令上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの、及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。

- 原動機の定格出力66kWのブルドーザを使用して行う盛土の敷均し、転圧作業

- 原動機の定格出力108kWのトラクターショベルを使用して行う掘削積込み作業

- 切削幅2mの路面切削機を使用して行う道路の切削オーバーレイ作業

- 削岩機を使用して1日あたり20mの範囲を行う擁壁の取り壊し作業

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,60(A)】振動規制法令上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。

- 1日あたりの移動距離が40mで舗装版破砕機による道路舗装面の破砕作業で、5日間を要する作業

- 圧入式くい打機によるシートパイルの打込み作業で、同一地点において3日間を要する作業

- ディーゼルハンマを使用したPC杭の打込み作業で、同一地点において5日間を要する作業

- ジャイアントブレーカを使用した橋脚1基の取り壊し作業で、3日間を要する作業

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,61(A)】船舶の航行、又は工事の許可等に関する次の記述のうち、港則法上、正しいものはどれか。

- 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、事後に港長に届け出なければならない。

- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

- 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

- 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,01~20問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,20(B)までの20問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】TS(トータルステーション)を用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- TSでの鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測1対回とする。

- TSでの水平角観測は、対回内の観測方向数を10方向以下とする。

- TSでの観測の記録は、データコレクタを用いるが、これを用いない場合には観測手簿に記載するものとする。

- TSでの距離測定に伴う気象補正のための気温、気圧の測定は、距離測定の開始直前、又は終了直後に行うものとする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,2(B)】公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 受注者は、設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に口頭で通知しなければならない。

- 発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

- 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。

- 発注者は、受注者の責めに帰すことができない自然的、又は人為的事象により、工事を施工できないと認められる場合は、工事の全部、又は一部の施工を一時中止させなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

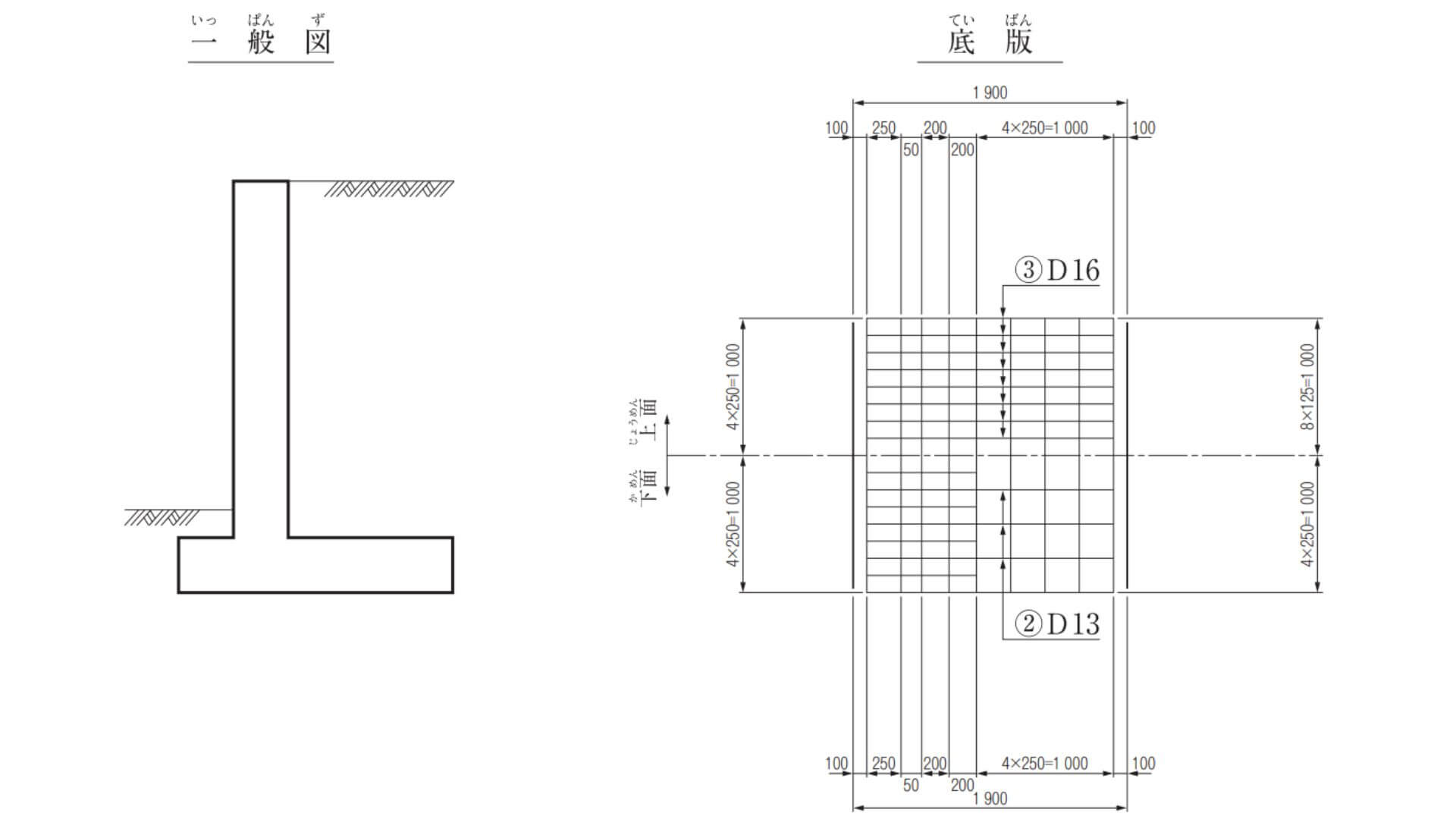

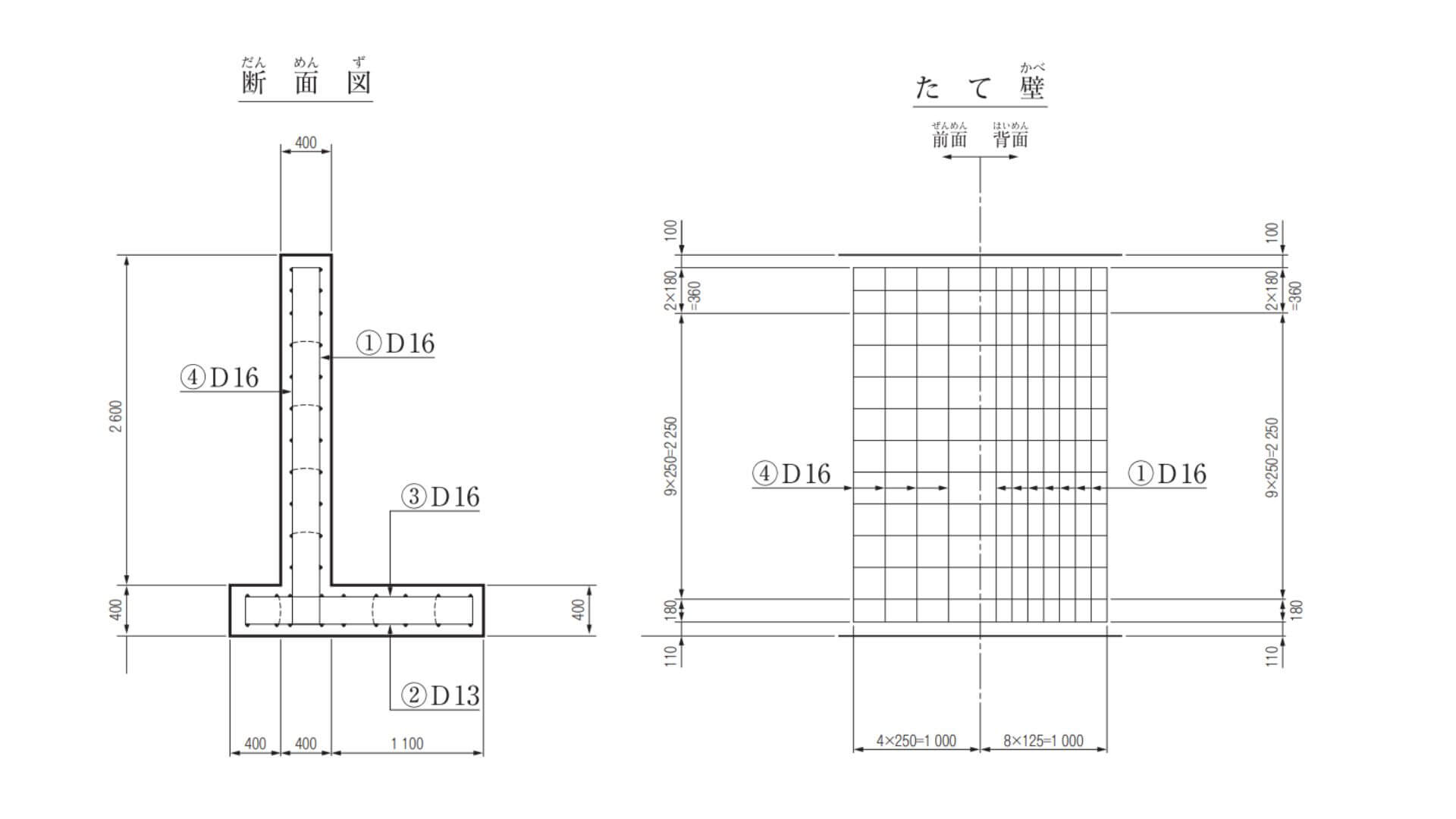

【No,3(B)】下図は、鉄筋コンクリートL型擁壁の配筋図を示したものである。たて壁とかかと版の引張鉄筋の組合せで、正しいものはどれか。

- ①と②

- ①と③

- ②と④

- ③と④

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,4(B)】建設工事における電気設備等に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

- 水中ポンプやバイブレータ等の可搬式の電動機械器具を使用する場合は、漏電による感電防止のため自動電撃防止装置を取り付ける。

- アーク溶接等(自動溶接を除く)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するために必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用する。

- 仮設の配線を通路面で使用する場合は、配線の上を車両等が通過すること等によって絶縁被覆が損傷するおそれのないような状態で使用する。

- 電気機械器具の操作を行う場合には、感電や誤った操作による危険を防止するために操作部分に必要な照度を保持する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,5(B)】工事の施工に伴う関係機関への届出及び許可に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 騒音規制法に係わる指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の実施を市町村長に7日前までに届け出なければならない。

- 道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用の許可を受けなければならない。

- 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、所轄の警察署長に申請し、特殊車両の通行許可を受けなければならない。

- 吊り足場又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、所轄の労働基準監督署長にその計画を届け出なければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

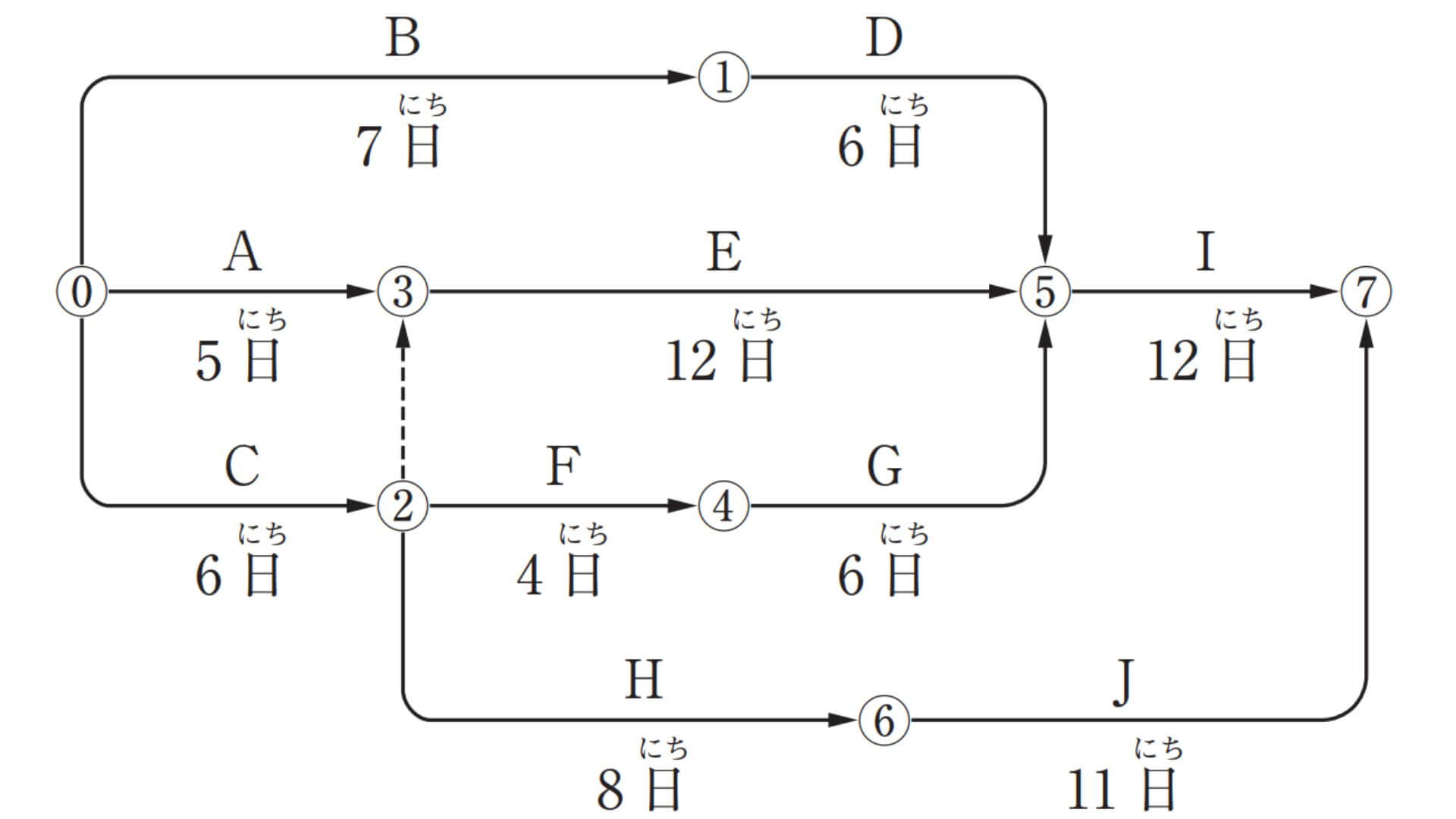

【No,6(B)】下図のネットワーク式工程表で示される工事で、作業Eに2日間の遅延が発生した場合、次の記述のうち、適当なものはどれか。ただし、図中のイベント間のA〜Jは作業内容、数字は当初の作業日数を示す。

- 当初の工期より1日間遅れる。

- 当初の工期より2日間遅れる。

- 当初の工期どおり完了する。

- クリティカルパスの経路は当初と変わる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,7(B)】安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 労働者数が、常時30人程度となる事業場は、安全衛生推進者を選任する。

- 安全衛生推進者は、元方安全衛生管理者の指揮、協議組織の設置及び運営を行う。

- 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者が充たり、元方安全衛生管理者の指揮を行う。

- 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者を合わせた数が80人程度となる場所において作業を行うときは、統括安全衛生責任者を選任する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,8(B)】建設工事現場における異常気象時の安全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 気象情報の収集は、テレビ、ラジオ、インターネット等を常備し、常に入手に努めること。

- 天気予報等であらかじめ異常気象が予想される場合は、作業の中止を含めて作業予定を検討すること。

- 警報及び注意報が解除され、中止前の作業を再開する場合には、作業と併行し工事現場に危険がないか入念に点検すること。

- 大雨により流出のおそれのある物件は、安全な場所に移動する等、流出防止の措置を講ずること。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,9(B)】建設工事の労働災害防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 足場通路等からの墜落防止措置として、高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、技能講習を受けた者が行うこと。

- 足場通路等からの墜落防止措置として、足場及び鉄骨の組立、解体時には、要求性能墜落制止用器具が容易に使用できるよう親綱等の設備を設けること。

- 飛来落下の防止措置として、構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネット、シートによる防護対策を講ずること。

- 飛来落下の防止措置として、やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定し、監視員を配置して行うこと。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,10(B)】型わく支保工に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 型わく支保工を組立てるときは、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されている組立図を作成しなければならない。

- 型わく支保工は、支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等、支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずる。

- コンクリートの打込みにあたっては、当該作業に係る型わく支保工についてその日の作業開始前に点検し、異常が認められたときは補修を行う。

- 型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものは補修して使用しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,11(B)】墜落による危険を防止するための安全ネットの設置に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- ネットの損耗が著しい場合、ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、ネットの使用後に試験用糸について、等速引張試験を行う。

- ネットの取付け位置と作業床等との間の許容落下高さは、ネットを単体で用いる場合も複数のネットをつなぎ合わせて用いる場合も、同一の値以下とする。

- ネットには、製造者名・製造年月・仕立寸法・新品時の網糸の強度等を見やすい箇所に表示する。

- ネットの支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものでなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,12(B)】土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

- 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震(震度4)以上の地震の後に浮石及びき裂や湧水等の状態を点検させる。

- 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りの措置を講じなければならない。

- 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。

- 運搬機械が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は、転落のおそれのあるときは、運転者自ら十分確認を行うようにさせなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,13(B)】静的破砕剤と大型ブレーカを併用する工法で行う橋梁下部工の解体作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 大型ブレーカを用いる二次破砕、小割りは、静的破砕剤を充填後、ひび割れが発生する前に行う。

- 静的破砕剤の練混ぜ水は、清浄な水を使用し、適用温度範囲の上限を超えないように注意する。

- 大型ブレーカの作業では、コンクリート塊等の落下、飛散による事故防止のため立入禁止措置を講じる。

- 穿孔径については、削岩機などを用いて破砕リフトの計画高さまで穿孔し、適用可能径の上限を超えていないか確認する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,14(B)】道路のアスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 各工程の初期においては、品質管理の各項目に関する試験の頻度を適切に増やし、その時点の作業員や施工機械等の組合せにおける作業工程を速やかに把握しておく。

- 工事途中で作業員や施工機械等の組合せを変更する場合は、品質管理の各項目に関する試験頻度を増し、新たな組合せによる品質の確認を行う。

- 管理の合理化をはかるためには、密度や含水比等を非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械等を活用することが望ましい。

- 各工程の進捗に伴い、管理の限界を十分満足することが明確になっても、品質管理の各項目に関する試験頻度を減らしてはならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,15(B)】建設工事の品質管理における「工種」、「品質特性」及び「試験方法」に関する組合せのうち、適当なものは次のうちどれか。

- コンクリート工 ―――― スランプ ――― 圧縮強度試験

- 路盤工 ―――――――― 締固め度 ――― CBR試験

- アスファルト舗装工 ―― 安定度 ―――― 平坦性試験

- 土工 ――――――――― 支持力値 ――― 平板載荷試験

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,16(B)】コンクリート標準示方書に規定されているレディーミクストコンクリートの受入れ検査項目に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 現場での荷卸し時や打ち込む前にコンクリートの状態に異常が無いか、目視で確かめる。

- スランプ試験は、1回/日、又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m3〜150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品質の変化が認められた時に行う。

- 圧縮強度試験は、1回の試験結果が指定した呼び強度の強度値の80%以上であることかつ、3回の試験結果の平均値が指定した呼び強度の強度値以上であることを確認する。

- フレッシュコンクリートの単位水量の試験方法には、加熱乾燥法やエアメータ法がある。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,17(B)】情報化施工と環境負荷低減への取組みに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 情報化施工では、電子情報を活用して、施工管理の効率化、品質の均一化、環境負荷低減等、施工の画一化を実現するものである。

- 情報化施工では、ブルドーザやグレーダのブレードをGNSS(全球測位衛星システム)やTS(トータルステーション)等を利用して自動制御することにより、工事に伴うCO2の排出量を抑制することができる。

- 施工の条件が当初より大幅に変わった場合は、最初の施工計画に従うよりも、現場の条件に合わせて、重機や使い方を変更した方が、環境負荷を低減できる。

- 情報化施工では、変動する施工条件に柔軟に対応して、資材やエネルギーを有効に利用することができるため、環境負荷を低減することにつながる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,18(B)】建設工事における騒音・振動対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 建設工事に伴う騒音対策には、建設機械が一時的に集中して稼働しないよう工事計画を工夫する等ソフト的対策も重要である。

- 建設工事に伴う騒音対策は、音源対策、伝搬防止対策を実施しても、低減量が目標に達しない場合に、受音側で防音対策を行う。

- 建設工事に伴う地盤振動は、発生振動レベル値の小さい機械や工法を選定することが、基本的原則である。

- 建設工事に伴う地盤振動の防止対策は、発生源、伝搬経路及び受振対象における対策に分類できるが、受振対象における対策が最も有効である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,19(B)】建設工事で発生する建設副産物の有効利用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 元請業者は、建設副産物の発生の抑制、建設廃棄物の再資源化等に関し、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備を行わなければならない。

- 元請業者は、分別されたコンクリート塊を破砕するなどにより、再生骨材、路盤材等として、再資源化をしなければならない。

- 元請業者は、分別された建設発生木材が、原材料として再資源化を行うことが困難な場合においては、当該工事現場内に埋立しなければならない。

- 元請業者は、施工計画の作成にあたっては、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成するとともに、廃棄物処理計画の作成に努めなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,20(B)】建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の処理に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法令上、誤っているものはどれか。

- 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物である。

- 産業廃棄物を生ずる事業者は、その運搬又は処分を他人に委託する場合、受託者に対し、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名又は名称を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

- 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

- 産業廃棄物管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【過去問】No,21~35問B 応用能力問題(施工管理法)

問題番号No,21(B)からNo,35(B)までの15問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,21(B)】施工計画作成の留意事項に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・施工計画の作成は、発注者の要求する品質を確保するとともに、( イ )を最優先にした施工を基本とした計画とする。

・施工計画の検討は、これまでの経験も貴重であるが、新技術や ロ を取り入れ工夫・改善を心がけるようにする。

・施工計画の作成は、一つの計画のみでなく、いくつかの代替案を作り比較検討して、 ハ の計画を採用する。

・施工計画の作成にあたり、発注者から指示された工程が最適工期とは限らないので、指示された工程の範囲内でさらに ニ な工程を探し出すことも大切である。

- イ:工程 ロ:新工法 ハ:標準 ニ:画一的

- イ:安全 ロ:既存工法 ハ:標準 ニ:画一的

- イ:安全 ロ:新工法 ハ:最良 ニ:経済的

- イ:工程 ロ:既存工法 ハ:最良 ニ:経済的

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,22(B)】公共工事における施工体制台帳作成に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・発注者から直接工事を請負った建設業者は、施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額 イ 、施工体制台帳を作成しなければならない。

・施工体制台帳を作成する建設工事の下請負人は、その請負った工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書を ロ に提出しなければならない。

・施工体制台帳には、作成建設業者に関する許可を受けて営む建設業の種類、 ハ の加入状況などを記載しなければならない。

・施工体制台帳を作成する建設業者は、当該工事における施工の分担関係を表示した ニ を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

- イ:が一定額以上の場合 ロ:発注者 ハ:健康保険等 ニ:工程表

- イ:にかかわらず ロ:元請業者 ハ:健康保険等 ニ:施工体系図

- イ:が一定額以上の場合 ロ:元請業者 ハ:建設業協会 ニ:施工体系図

- イ:にかかわらず ロ:発注者 ハ:建設業協会 ニ:工程表

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,23(B)】工事の原価管理に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・原価管理は、工事受注後に最も経済的な施工計画を立て、これに基づいた イ の作成時点から始まって、管理サイクルを回し、 ロ 時点まで実施される。

・原価管理は、施工改善・計画修正等があれば修正 イ を作成して、これを基準として、再び管理サイクルを回していくこととなる。

・原価管理を有効に実施するには、管理の重点をどこにおくかの方針を持ち、どの程度の細かさでの ハ を行うかを決めておくことが必要である。

・施工担当者は、常に工事の原価を把握し、 イ と ニ の比較対照を行う必要がある。

- イ:最終原価 ロ:設計変更 ハ:原価計算 ニ:実行予算

- イ:実行予算 ロ:設計変更 ハ:工事決算 ニ:最終原価

- イ:実行予算 ロ:工事決算 ハ:原価計算 ニ:発生原価

- イ:原価計算 ロ:最終原価 ハ:工事決算 ニ:発生原価

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,24(B)】建設機械の選定に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・建設機械は、機種・性能により適用範囲が異なり、同じ機能を持つ機械でも現場条件により施工能力が違うので、その機械が イ を発揮できる施工法を選定する。

・建設機械の選定で重要なことは、施工速度に大きく影響する機械の ロ 、稼働率の決定である。

・組合せ建設機械の選択においては、主要機械の能力を最大限に発揮させるために作業体系を ハ する。

・組合せ建設機械の選択においては、従作業の施工能力を主作業の施工能力と同等、あるいは幾分 ニ にする。

- イ:最大能率 ロ:燃費能率 ハ:直列化 ニ:高め

- イ:平均能率 ロ:作業能率 ハ:直列化 ニ:低め

- イ:平均能率 ロ:燃費能率 ハ:並列化 ニ:低め

- イ:最大能率 ロ:作業能率 ハ:並列化 ニ:高め

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,25(B)】工程管理に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして適当なものは次のうちどれか。

・工程管理は、品質、原価、安全等工事管理の目的とする要件を総合的に調整し、策定された基本の イ をもとにして実施される。

・工程管理は、工事の施工段階を評価測定する基準を ロ におき、労働力、機械設備、資材等の生産要素を、最も効果的に活用することを目的とした管理である。

・工程管理は、施工計画の立案、計画を施工の面で実施する ハ と、施工途中で計画と実績を評価、欠陥や不具合等があれば処置を行う改善機能とに大別できる。

・工程管理は、工事の ニ と進捗速度を表す工程表を用い、常に工事の進捗状況を把握し イ と実施のずれを早期に発見し、必要な是正措置を講ずることである。

- イ:統制機能 ロ:品質 ハ:工程計画 ニ:施工順序

- イ:工程計画 ロ:品質 ハ:統制機能 ニ:管理基準

- イ:工程計画 ロ:時間 ハ:統制機能 ニ:施工順序

- イ:統制機能 ロ:時間 ハ:工程計画 ニ:管理基準

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,26(B)】工程管理に用いられる各工程表の特徴に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・ イ 工程表は、各作業の順序を明確に表示でき、各作業に含まれる余裕時間の状況も把握できるが、作業の数が多くなるにつれ煩雑化する。

・ ロ 工程表は、横軸に工期を、縦軸に各作業の出来高比率(%)を表示した工程表で、予定と実績との差を直感的に比較するのに便利である。

・ ハ 工程表は、各作業の完了時点を100%として、横軸にその達成度をとる方法で、各作業の進捗度合いは明確であるが、工期に影響を与える作業がどれか不明である。

・ ニ 工程表は、トンネル工事のように工事区間が線状に長く、しかも工事の進行方向が一定の方向にしか進捗できない工事に適している。

- イ:ネットワーク式 ロ:グラフ式 ハ:ガントチャート ニ:斜線式

- イ:ネットワーク式 ロ:ガントチャート ハ:座標式 ニ:バナナ曲線

- イ:座標式 ロ:グラフ式 ハ:ガントチャート ニ:バナナ曲線

- イ:グラフ式 ロ:ガントチャート ハ:座標式 ニ:斜線式

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,27(B)】工程管理に用いられる横線式工程表(バーチャート)に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・バーチャートは、工種を縦軸にとり、工期を横軸にとって各工種の工事期間を横棒で表現しているが、これは イ の欠点をある程度改良したものである。

・バーチャートの作成は比較的 ロ ものであるが、工事内容を詳しく表現すれば、かなり高度な工程表とすることも可能である。

・バーチャートにおいては、他の工種との相互関係、 ハ 、及び各工種が全体の工期に及ぼす影響等が明確ではない。

・バーチャートの作成における、各作業の日程を割り付ける方法としての ニ とは、竣工期日から辿って着手日を決めていく手法である。

- イ:グラフ式工程表 ロ:容易な ハ:所要日数 ニ:順行法

- イ:ガントチャート ロ:容易な ハ:手順 ニ:逆算法

- イ:ガントチャート ロ:難しい ハ:所要日数 ニ:逆算法

- イ:グラフ式工程表 ロ:難しい ハ:手順 ニ:順行法

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,28(B)】建設機械の災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法令上、正しいものは次のうちどれか。

・車両系建設機械の運転者が運転席を離れる際は、原動機を止め、 イ 、走行ブレーキをかける等の逸走を防止する措置を講じなければならない。

・車両系建設機械のブームやアームを上げ、その下で修理や点検を行う場合は、労働者の危険を防止するため、 ロ 、安全ブロック等を使用させなければならない。

・車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行う場合、路肩や傾斜地で労働者に危険が生ずるおそれがあるときは、 ハ を配置しなければならない。

・車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行うときは、 ニ を定めなければならない。

- イ:かつ ロ:保護帽 ハ:警備員 ニ:作業主任者

- イ:かつ ロ:安全支柱 ハ:誘導者 ニ:作業指揮者

- イ:又は ロ:保護帽 ハ:誘導者 ニ:作業主任者

- イ:又は ロ:安全支柱 ハ:警備員 ニ:作業指揮者

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,29(B)】移動式クレーンの災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

・クレーン機能付き油圧ショベルを小型移動式クレーンとして使用する場合、車両系建設機械の運転技能講習を修了している者を、クレーン作業の運転者として従事させることが イ 。

・強風のため、移動式クレーンの作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を ロ しなければならない。

・移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの ハ を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

・移動式クレーンを用いて作業を行うときは、 ニ に、巻過防止装置、過負荷警報装置等の機能について点検を行わなければならない。

- イ:できる ロ:特に注意して実施 ハ:定格荷重 ニ:その作業の前日まで

- イ:できない ロ:特に注意して実施 ハ:最大つり荷重 ニ:その日の作業を開始する前

- イ:できる ロ:中止 ハ:最大つり荷重 ニ:その作業の前日まで

- イ:できない ロ:中止 ハ:定格荷重 ニ:その日の作業を開始する前

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,30(B)】建設工事における埋設物ならびに架空線の防護に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・明り掘削作業で、掘削機械・積込機械・運搬機械の使用に伴う地下工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を イ 。

・明り掘削で露出したガス導管のつり防護等の作業には ロ を指名し、作業を行わなければならない。

・架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具、材料等について ハ を確保する。

・架空線等上空施設に近接して工事を行う場合は、必要に応じて ニ に施工方法の確認や立会いを求める。

- イ:使用してはならない ロ:作業指揮者 ハ:安全な離隔 ニ:その管理者

- イ:特に注意して使用する ロ:作業指揮者 ハ:確実な絶縁 ニ:労働基準監督署

- イ:使用してはならない ロ:監視員 ハ:確実な絶縁 ニ:労働基準監督署

- イ:特に注意して使用する ロ:監視員 ハ:安全な離隔 ニ:その管理者

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,31(B)】労働者の健康管理のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・休憩時間を除き一週間に40時間を超えて労働させた場合、その超えた労働時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、 イ による面接指導を行う。

・常時に特定粉じん作業に従事する労働者には、粉じんの発散防止・作業場所の換気方法・呼吸用保護具の使用方法等について ロ を行わなければならない。

・一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合には、事業場における ハ が義務とされている。

・事業者は、原則として、常時使用する労働者に対して、 ニ 以内ごとに、医師による健康診断を行わなければならない。

- イ:医師 ロ:技能講習 ハ:リスクマネジメント ニ:1年

- イ:医師 ロ:特別の教育 ハ:リスクアセスメント ニ:1年

- イ:カウンセラー ロ:技能講習 ハ:リスクアセスメント ニ:3年

- イ:カウンセラー ロ:特別の教育 ハ:リスクマネジメント ニ:3年

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,32(B)】品質管理に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・品質管理は、ある作業を制御していく品質の統制から、施工計画立案の段階で イ を検討し、それを施工段階でつくり込むプロセス管理の考え方である。

・工事目的物の品質を一定以上の水準に保つ活動を ロ 活動といい、品質の向上や品質の維持管理を行う品質管理よりも幅広い概念を含んでいる。

・品質特性を決める場合には、構造物の品質に重要な影響を及ぼすものであること、 ハ しやすい特性であること等に留意する。

・設計値を十分満足するような品質を実現するためには、 ニ を考慮して、余裕を持った品質を目標としなければならない。

- イ:管理特性 ロ:品質保証 ハ:測定 ニ:ばらつきの度合い

- イ:調査特性 ロ:維持保全 ハ:推定 ニ:ばらつきの度合い

- イ:管理特性 ロ:品質保証 ハ:推定 ニ:最大値

- イ:調査特性 ロ:維持保全 ハ:測定 ニ:最大値

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,33(B)】情報化施工におけるTS( トータルステーション )・GNSS( 全球測位衛星システム )を用いた盛土の締固め管理に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・TS・GNSSを用いて締固め機械の走行記録をもとに、盛土の締固め管理をする方法は、 イ の1つである。

・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理は、締固め機械の走行位置をリアルタイムに計測し、 ロ を確認する。

・盛土の施工仕様(まき出し厚や ロ )は、使用予定材料のうち ハ について、事前に試験施工で決定する。

・盛土の材料を締め固める際は、原則として盛土施工範囲の ニ について、モニタに表示される ロ 分布図が、規定回数だけ締め固めたことを示す色になることを確認する。

- イ:品質規定方式 ロ:締固め度 ハ:最も使用量が多い材料 ニ:全ブロック

- イ:工法規定方式 ロ:締固め回数 ハ:全ての種類毎の材料 ニ:全ブロック

- イ:工法規定方式 ロ:締固め度 ハ:最も使用量が多い材料 ニ:代表ブロック

- イ:品質規定方式 ロ:締固め回数 ハ:全ての種類毎の材料 ニ:代表ブロック

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,34(B)】機械式鉄筋継手に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・機械式鉄筋継手には、継手用スリーブと鉄筋がグラウトを介して力を伝達するモルタル充填継手や、内面にねじ加工されたカプラーによって接合する イ 鉄筋継手がある。

・機械式鉄筋継手の継手単体の特性は、一方向引張試験や弾性域正負繰返し試験時の引張強度や ロ によって確認される。

・モルタル充填継手の施工にあたり、鉄筋の挿入長さが十分であることを、 ハ で確認する。

・施工後のモルタル充填継手では、モルタルが排出孔から ニ ことを確認する。

- イ:竹節 ロ:座屈強度 ハ:マーキング位置 ニ:排出していない

- イ:竹節 ロ:すべり量 ハ:ノギス ニ:排出していない

- イ:ねじ節 ロ:座屈強度 ハ:ノギス ニ:排出している

- イ:ねじ節 ロ:すべり量 ハ:マーキング位置 ニ:排出している

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,35(B)】プレキャストコンクリート構造物の接合施工に関する下記の文章中の の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・プレキャストコンクリートの接合面に用いるエポキシ樹脂接着剤は、コンクリート温度が イ と粘度が高くなり硬化反応も遅くなることから、使用温度に適したものを選んで使用する。

・プレキャストコンクリートの接合面に接着剤を用いる場合は、施工前に接合面を十分に ロ させる。

・プレキャストコンクリートの接合面にモルタルを打ち込んで接合する場合は、施工前に接合面を十分に ハ させる。

・シールドのセグメント等で用いられる ニ により接合する方法は、部材の製造や接合時に、高精度な寸法管理や設置管理が必要になる。

- イ:高すぎる ロ:乾燥 ハ:吸水 ニ:モルタル充填継手

- イ:高すぎる ロ:吸水 ハ:乾燥 ニ:ボルト締め

- イ:低すぎる ロ:乾燥 ハ:吸水 ニ:ボルト締め

- イ:低すぎる ロ:吸水 ハ:乾燥 ニ:モルタル充填継手

過去問の解答を表示する

解答(3)

1級土木施工管理技士の過去問【まとめ】

1級土木施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級土木施工管理技士の過去問PDFは『1級土木施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級土木施工管理技士のおすすめの問題集

1級土木施工管理技士の試験勉強に役立つおすすめの過去問集を紹介します!

- 地域開発研究所『1級土木施工管理 第一次検定問題解説集』

- 地域開発研究所『1級土木施工管理 第二次検定問題解説集』

を購入すれば、1級土木施工管理技士に合格できる知識を習得可能となります。

1級土木施工管理技士の一次検定の定番中の定番である本書は、7年分の過去問が網羅的に解説されており一次検定の過去問の理解ができる過去問題集となっています。

1級土木施工管理技士の二次検定の問題集は好みの分かれるところですが、一次検定を地域開発研究所の過去問題集で勉強しているなら継続して、地域開発研究所の過去問集が使いやすいでしょう。