【令和5年度】1級土木施工管理技士 過去問と解答【第1次検定】

令和5年度の1級土木施工管理技士の過去問と解答となります!

1級土木施工管理技士の過去問【令和5年度】

1級土木施工管理技士の令和5年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~15問A | 土木一般 | 15問中12問解答(選択) |

| No,16~49問A | 専門土木 | 34問中10問解答(選択) |

| No,50~61問A | 関係法規 | 12問中8問解答(選択) |

| No,01~20問B | 施工管理法 | 20問中20問解答(必須) |

| No,21~35問B | 応用能力問題(施工管理法) | 15問中15問解答(必須) |

《1級土木の合格基準》

- 96問中65問を解答し『39問』以上に正解すること

- No,21~35問Bの15問で『9問』以上に正解すること

上記2項目を達成することで1級土木施工管理技士の第1次検定に合格となります。

【過去問】No,01~15問A 土木一般(土木、コンクリート)

問題番号No,1(A)からNo,15(A)までの15問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,1(A)】土質試験結果の活用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土の含水比試験結果は、土粒子の質量に対する間隙に含まれる水の質量の割合を表したもので、土の乾燥密度との関係から締固め曲線を描くのに用いられる。

- CBR試験結果は、供試体表面に貫入ピストンを一定量貫入させたときの荷重強さを標準荷重強さに対する百分率で表したもので、地盤の許容支持力の算定に用いられる。

- 土の圧密試験結果は、求められた圧密係数や体積圧縮係数等から、飽和粘性土地盤の沈下量と沈下時間の推定に用いられる。

- 土の一軸圧縮試験結果は、求められた自然地盤の非排水せん断強さから、地盤の土圧、斜面安定等の強度定数に用いられる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,2(A)】法面保護工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 植生土のう工は、法枠工の中詰とする場合には、施工後の沈下やはらみ出しが起きないように、土のうの表面を平滑に仕上げる。

- 種子散布工は、各材料を計量した後、水、木質材料、浸食防止材、肥料、種子の順序でタンクへ投入し、十分攪拌して法面へムラなく散布する。

- モルタル吹付工は、吹付けに先立ち、法面の浮石、ほこり、泥等を清掃した後、一般に菱形金網を法面に張り付けてアンカーピンで固定する。

- ブロック積擁壁工は、原則として胴込めコンクリートを設けない空積で、水平方向の目地が直線とならない谷積で積み上げる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,3(A)】TS(トータルステーション)・GNSS(全球測位衛星システム)を用いた盛土の情報化施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 盛土の締固め管理システムは、締固め判定・表示機能、施工範囲の分割機能等を有するものとしシステムを選定する段階でカタログその他によって確認する。

- TS・GNSSを施工管理に用いる時は、現場内に設置している工事基準点等の座標既知点を複数箇所で観測し、既知座標とTS・GNSSの計測座標が合致していることを確認する。

- まき出し厚さは、まき出しが完了した時点から締固め完了までに仕上り面の高さが下がる量を試験施工により確認し、これを基に決定する。

- 現場密度試験は、盛土材料の品質、まき出し厚及び締固め回数等が、いずれも規定通りとなっている場合においても、必ず実施する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,4(A)】道路土工における地下排水工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- しゃ断排水層は、降雨による盛土内の浸透水を排水するため、路盤よりも下方に透水性の極めて高い荒目の砂利、砕石を用い、適切な厚さで施工する。

- 水平排水層は、盛土内部の間隙水圧を低下させて盛土の安定性を高めるため、透水性の良い材料を用い、適切な排水勾配及び層厚を確保し施工する。

- 基盤排水層は、地山から盛土への水の浸透を防止するため、地山の表面に砕石又は砂等の透水性が高く、せん断強さが大きい材料を用い、適切な厚さで施工する。

- 地下排水溝は、主に盛土内に浸透してくる地下水や地表面近くの浸透水を排水するため、山地部の沢部を埋めた盛土では、旧沢地形に沿って施工する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,5(A)】軟弱地盤上における道路盛土の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 盛土荷重の載荷による軟弱地盤の変形は、非排水せん断変形による沈下及び隆起・側方変位と、圧密による沈下とからなる。

- 盛土は、現地条件等を把握したうえで、工事の進捗状況や地盤の挙動、土工構造物の品質、形状・寸法を確認しながら施工を行う必要がある。

- 盛土の施工中は、雨水の浸透を防止するため、施工面に数%の横断勾配をつけて、表面を平滑に仕上げる。

- サンドマット施工時や盛土高が低い間は、局部破壊を防止するため、盛土中央から法尻に向かって施工する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,6(A)】コンクリート用骨材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 異なる種類の細骨材を混合して用いる場合の吸水率については、混合後の試料で吸水率を測定し規定と比較する。

- 凍結融解の繰返しに対する骨材品質の適否の判定は、硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法によって行う。

- 砕石を用いた場合にワーカビリティーの良好なコンクリートを得るためには、砂利を用いた場合に比べて単位水量を大きくする必要がある。

- 粗骨材は、清浄、堅硬、劣化に対する抵抗性を持ったもので、耐火性を必要とする場合には、耐火的な粗骨材を用いる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,7(A)】コンクリートに用いるセメントに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 普通ポルトランドセメントは、幅広い工事で使用されているセメントで、小規模工事や左官用モルタルでも使用される。

- 早強ポルトランドセメントは、初期強度を要するプレストレストコンクリート工事等に使用される。

- 中庸熱ポルトランドセメントは、水和熱を抑制することが求められるダムコンクリート工事等に使用される。

- 耐硫酸塩ポルトランドセメントは、製鉄所から出る高炉スラグの微粉末を混合したセメントで、海岸など塩分が飛来する環境に使用される。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,8(A)】コンクリート用混和材料に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- フライアッシュを適切に用いると、コンクリートのワーカビリティーを改善し単位水量を減らすことができることや水和熱による温度上昇の低減等の効果を期待できる。

- 膨張材を適切に用いると、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れ発生を低減できる。

- 石灰石微粉末を用いると、ブリーディングの抑制やアルカリシリカ反応を抑制する等の効果がある。

- 高性能AE減水剤を用いると、コンクリート温度や使用材料等の諸条件の変化に対して、ワーカビリティー等が影響を受けやすい傾向にある。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,9(A)】寒中コンクリート及び暑中コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- コンクリートの施工時、日平均気温が、4℃以下になることが予想される場合は、寒中コンクリートとしての施工を行わなければならない。

- 寒中コンクリートでは、保温養生あるいは給熱養生終了後に急に寒気にさらすと、表面にひび割れが生じるおそれがあるので、適当な方法で保護し表面の急冷を防止する。

- 日平均気温が25℃を超える時期にコンクリートを施工することが想定される場合には、暑中コンクリートとしての施工を行うことを標準とする。

- 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE減水剤は、促進形のものを用いる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,10(A)】コンクリートの打込み・締固めに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- コンクリート打込み時にシュートを用いる場合は、斜めシュートを標準とする。

- 打ち込んだコンクリートの粗骨材が分離してモルタル分が少ない部分があれば、その分離した粗骨材をすくい上げてモルタルの多いコンクリートの中に埋め込んで締め固める。

- 型枠内に打ち込んだコンクリートは、材料分離を防ぐため、棒状バイブレータを用いてコンクリートを横移動させながら充填する。

- コールドジョイント発生を防ぐための許容打重ね時間間隔は、外気温が高いほど長くなる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,11(A)】鉄筋の継手に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 重ね継手は、所定の長さを重ね合せて、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結する。

- 重ね継手の重ね合わせ長さは、鉄筋直径の20倍以上とする。

- ガス圧接継手における鉄筋の圧接端面は、軸線に傾斜させて切断する。

- 手動ガス圧接の場合、直近の異なる径の鉄筋の接合は、可能である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,12(A)】道路橋で用いられる基礎形式の種類とその特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- ケーソン基礎の場合、鉛直荷重に対しては、基礎底面地盤の鉛直地盤反力のみで抵抗させることを原則とする。

- 支持杭基礎の場合、水平荷重は杭のみで抵抗させ、鉛直荷重は杭とフーチング根入れ部分で抵抗させることを原則とする。

- 鋼管矢板基礎の場合、圧密沈下が生じると考えられる地盤への打設は、負の周面摩擦力等による影響を考慮して検討しなければならない。

- 直接基礎の場合、通常、フーチング周面の摩擦抵抗はあまり期待できないので、鉛直荷重は基礎底面地盤の鉛直地盤反力のみで抵抗させなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,13(A)】既製杭の支持層の確認、及び打止め管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 打撃工法では、支持杭基礎の場合、打止め時一打当たりの貫入量及びリバウンド量等が、試験杭と同程度であることを確認する。

- 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌方式では、支持層付近で掘削速度を極力一定に保ち、掘削抵抗値を測定・記録することにより確認する。

- プレボーリング杭工法では、積分電流値の変化が試験杭とは異なる場合、駆動電流値の変化、採取された土の状態、事前の土質調査の結果や他の杭の施工状況等により確認する。

- 回転杭工法では、回転速度、付加する押込み力を一定に保ち、回転トルク(回転抵抗値)とN値の変化を対比し、支持層上部よりも回転トルクが減少していることにより確認する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,14(A)】場所打ち杭工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- オールケーシング工法の掘削では、孔壁の崩壊防止等のために、ケーシングチューブの先端が常に掘削底面より上方にあるようにする。

- オールケーシング工法では、鉄筋かごの最下端には軸方向鉄筋が自重により孔底に貫入することを防ぐため、井桁状に組んだ底部鉄筋を配置するのが一般的である。

- リバース工法では、トレミーによる孔底処理を行うことから、鉄筋かごを吊った状態でコンクリートを打ち込むのが一般的である。

- リバース工法では、安定液のように粘性があるものを使用しないため、一次孔底処理により泥水中のスライムはほとんど処理できる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,15(A)】土留め支保工の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- ヒービングに対する安定性が不足すると予測された場合には、掘削底面下の地盤改良を行い、強度の増加をはかる。

- 盤ぶくれに対する安定性が不足すると予測された場合には、地盤改良により不透水層の層厚を薄くするとよい。

- ボイリングに対する安定性が不足すると予測された場合には、水頭差を大きくするため、背面側の地下水位を上昇させる。

- 土留め壁又は支保工の応力度、変形が許容値を超えると予測された場合には、切ばりのプレロードを解除するとよい。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,16~49問A 専門土木(河川、道路、舗装)

問題番号No,16(A)からNo,49(A)までの34問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,16(A)】鋼道路橋の架設上の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 供用中の道路に近接するベントと架設橋桁は、架設橋桁受け点位置でズレが生じないよう、ワイヤーロープや固定治具で固定するのが有効である。

- 箱形断面の桁は、重量が重く吊りにくいので、吊り状態における安全性を確認するため、吊り金具や補強材は現場で取り付ける必要がある。

- 曲線桁橋の桁を、横取り、ジャッキによるこう上又は降下等、移動する作業を行う場合は、必要に応じてカウンターウエイト等を用いて重心位置の調整を行う。

- トラス橋の架設においては、最終段階でのそりの調整は部材と継手の数が多く難しいため、架設の各段階における上げ越し量の確認を入念に行う必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,17(A)】鋼道路橋の鉄筋コンクリート床版におけるコンクリート打込みに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 打継目は、一般に、床版の主応力が橋軸方向に作用し、打継目の完全な一体化が困難なことから、橋軸方向に設けた方がよい。

- 片持部床版の張出し量が大きくなると、コンクリート打込み時の振動による影響や型枠のたわみが大きくなるので、十分に堅固な型枠支保工を組み立てることが重要である。

- 床版に縦断勾配及び横断勾配が設けられている場合は、コンクリートが低い方に流動することを防ぐため、低い方から高い方へ向かって打ち込むのがよい。

- 連続桁では、ある径間に打ち込まれたコンクリート重量により桁がたわむことで、他径間が持ち上げられることがあるので、床版への引張力が小さくなるよう打込み順序を検討する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,18(A)】鋼道路橋における高力ボルトの施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- ボルト、ナットについては、原則として現場搬入時にその特性及び品質を保証する試験、検査を行い、規格に合格していることを確認する。

- 継手の中央部からボルトを締め付けると、連結版が浮き上がり、密着性が悪くなる傾向があるため、外側から中央に向かって締め付け、2度締めを行う。

- 回転法又は耐力点法によって締め付けたボルトに対しては、全数についてマーキングによって所要の回転角があるか否かを検査する。

- ボルトの軸力の導入は、ボルトの頭部を回して行うのを原則とし、やむを得ずナットを回して行う場合は、トルク係数値の変化を確認する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,19(A)】塩害を受けた鉄筋コンクリート構造物への対策や補修に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 劣化が顕在化した箇所に部分的に断面修復工法を適用すると、断面修復箇所と断面修復しない箇所の境界部付近においては腐食電流により防食される。

- 表面処理工法の適用後からの残存予定供用期間が長い場合には、表面処理材の再塗布を計画しておく必要がある。

- 電気防食工法を適用する場合には、陽極システムの劣化や電流供給の安定性について考慮しておく必要がある。

- 脱塩工法では、工法適用後に残存する塩化物イオンの挙動が、補修効果の持続期間に大きく影響する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

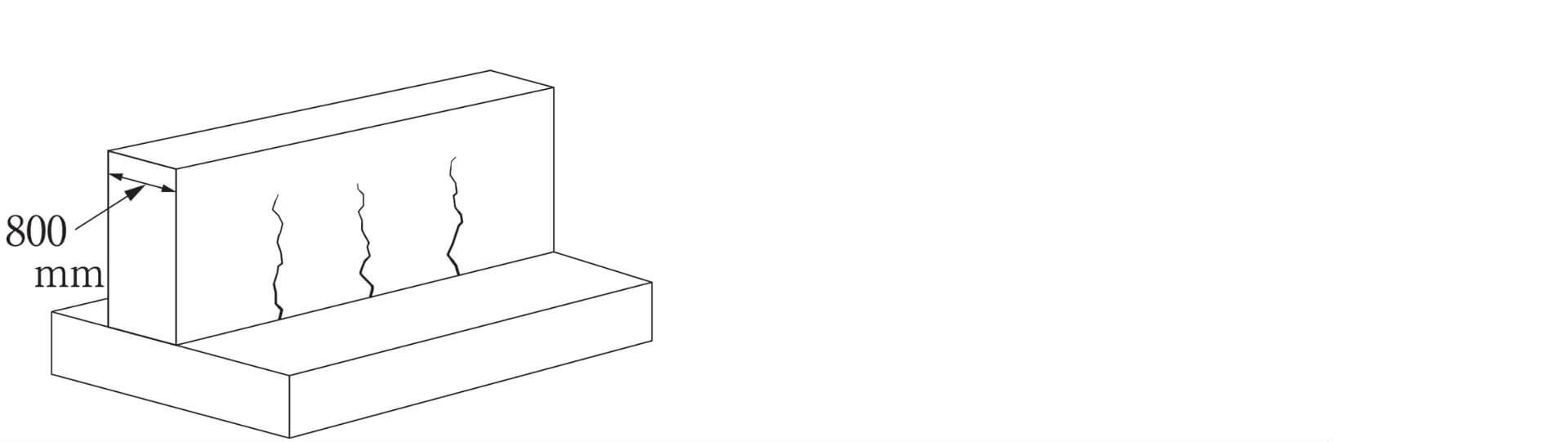

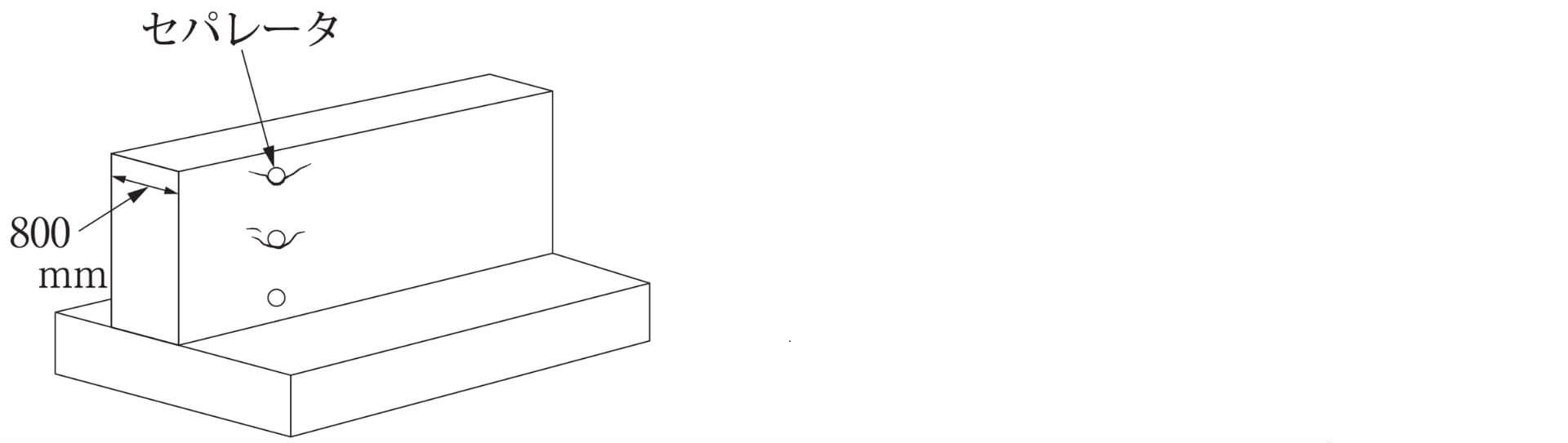

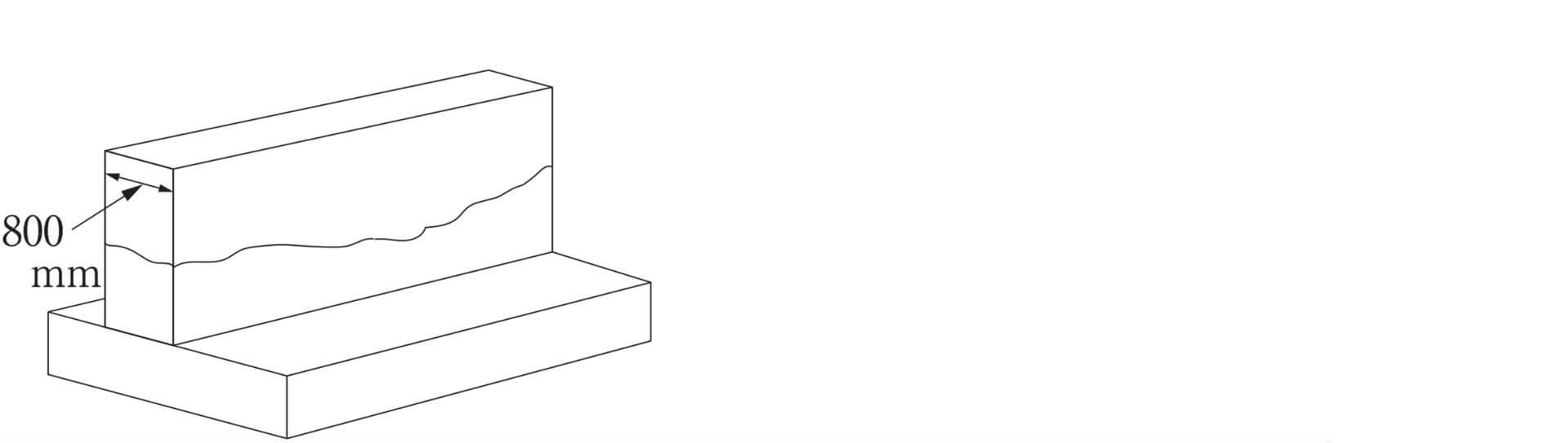

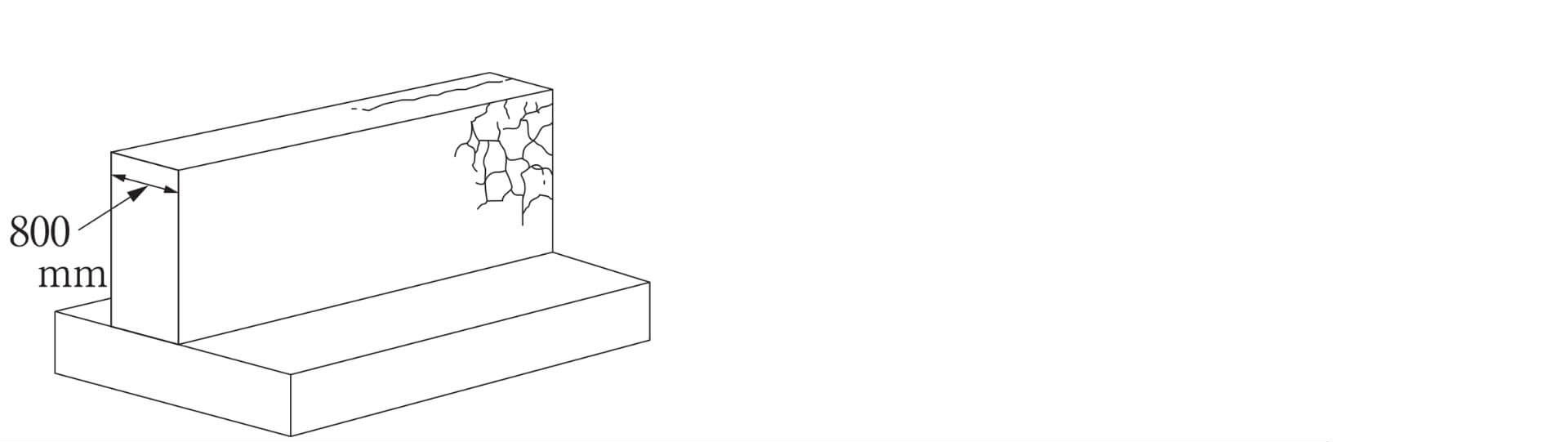

【No,20(A)】下図に示すコンクリート構造物のひび割れのうち、水和熱に起因する温度応力により施工後の比較的早い時期に発生すると考えられるものは、次のうちどれか。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,21(A)】河川堤防の盛土施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 築堤盛土の締固めは、堤防法線に平行に行うことが望ましく、締固めに際しては締固め幅が重複するように常に留意して施工する必要がある。

- 築堤盛土の施工中は、法面の一部に雨水が集中して流下すると法面侵食の主要因となるため、堤防横断方向に3〜5%程度の勾配を設けながら施工する。

- 既設の堤防に腹付けを行う場合は、新旧法面をなじませるため段切りを行い、一般にその大きさは堤防締固め1層仕上り厚の倍の20〜30cm程度とすることが多い。

- 高含水比粘性土を盛土材料として使用する際は、わだち掘れ防止のために接地圧の小さいブルドーザによる盛土箇所までの二次運搬を行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,22(A)】河川護岸に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 法覆工に連節ブロック等の透過構造を採用する場合は、裏込め材の設置は不要となるが、背面土砂の吸出しを防ぐため、吸出し防止材の布設が代わりに必要となる。

- 石張り又は石積みの護岸工の施工方法には、谷積みと布積みがあるが、一般には強度の強い谷積みが用いられる。

- かごマット工では、底面に接する地盤で土砂の吸出し現象が発生するため、これを防止する目的で吸出し防止材を施工する。

- コンクリートブロック張工では、平板ブロックと控えのある間知ブロックが多く使われており、平板ブロックは、流速が大きいところに使用される。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,23(A)】堤防を開削する場合の仮締切工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 堤防の開削は、仮締切工が完成する以前に開始してはならず、また、仮締切工の撤去は、堤防の復旧が完了、又はゲート等代替機能の構造物ができた後に行う。

- 鋼矢板の二重仮締切内の掘削は、鋼矢板の変形、中埋め土の流出、ボイリング・ヒービングの兆候の有無を監視しながら行う必要がある。

- 仮締切工の撤去は、構造物の構築後、締切り内と外との土圧、水圧をバランスさせつつ撤去する必要があり、流水の影響がある場合は、上流側、下流側、流水側の順で撤去する。

- 鋼矢板の二重仮締切工に用いる中埋め土は、壁体の剛性を増す目的と鋼矢板等の壁体に作用する土圧を低減するために、良質の砂質土とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,24(A)】砂防堰堤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 基礎地盤の透水性に問題がある場合は、グラウト等の止水工により改善を図り、また、パイピングに対しては、止水壁や水抜き暗渠を設けて改善を図るのが一般的である。

- 砂防堰堤の基礎は、一般に所定の強度が得られる地盤であっても、基礎の不均質性や風化の速度を考慮し、一定以上の根入れを確保する必要がある。

- 基礎掘削によって緩められた岩盤を取り除く等の岩盤清掃を行うとともに、湧水や漏水の処理を行った後に、堤体のコンクリートを打ち込む必要がある。

- 砂礫基礎で所要の強度を得ることができない場合は、堰堤の底幅を広くして応力を分散させたり、基礎杭工法やセメントの混合による土質改良等により改善を図る方法がある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,25(A)】渓流保全工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 渓流保全工は、山間部の平地や扇状地を流下する渓流等において、縦断勾配の規制により渓床や渓岸の侵食等を防止することを目的とした施設である。

- 渓流保全工は、多様な渓流空間、生態系の保全及び自然の土砂調節機能の観点から、拡幅部や狭窄部等の自然の地形を活かして計画することが求められる。

- 護岸工は、渓岸の侵食や崩壊の防止、山脚の固定等を目的に設置され、湾曲部外湾側では河床変動が大きいことから、根固工を併用する等の検討が求められる。

- 床固工は、渓床の縦侵食防止、河床堆積物の再移動防止により河床を安定させるとともに、護岸工等の工作物の上流に設置することにより、工作物の基礎を保護する機能も有する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,26(A)】急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- コンクリート張工は、斜面の風化、侵食及び崩壊等を防止することを目的とし、比較的勾配の急な斜面に用いられ、設計においては土圧を考慮する必要がある。

- もたれ式コンクリート擁壁工は、斜面崩壊を直接抑止することが困難な場合に、斜面脚部から離して擁壁を設置する工法で、斜面地形の変化に対し比較的適応性がある。

- 切土工は、斜面勾配の緩和、斜面上の不安定な土塊や岩石の一部又は全部を除去するもので、切土した斜面の高さにかかわらず小段の設置を必要としない工法である。

- 重力式コンクリート擁壁工は、小規模な斜面崩壊を直接抑止するほか、押さえ盛土の安定、法面保護工の基礎等として用いられる工法であり、排水に対して特に留意する必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,27(A)】道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 盛土路床は、施工後の降雨排水対策として、縁部に仮排水溝を設けておくことが望ましい。

- 凍上抑制層は、凍結深さから求めた必要な置換え深さと舗装の厚さを比較し、舗装の厚さが大きい場合に、路盤の下にその厚さの差だけ凍上の生じにくい材料で置き換える。

- 安定処理土は、セメント及びセメント系安定材を使用する場合、六価クロムの溶出量が所定の土壌環境基準に適合していることを確認して施工する。

- 構築路床は、現状路床の支持力を低下させないよう、所定の品質、高さ及び形状に仕上げる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,28(A)】道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- アスファルトコンクリート再生骨材を多く含む再生路盤材料は、締め固めにくい傾向にあるので、使用するローラの選択や転圧の方法等に留意して施工するとよい。

- セメント安定処理路盤を締固め直後に交通開放する場合は、含水比を一定に保つとともに、表面を保護する目的で必要に応じてアスファルト乳剤等を散布するとよい。

- 粒状路盤材料が乾燥しすぎている場合は、施工中に適宜散水して、最適含水比付近の状態で締め固めるとよい。

- シックリフト工法による加熱アスファルト安定処理路盤は、早期交通開放すると初期わだち掘れが発生しやすいので、舗設後に加熱するとよい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,29(A)】道路のアスファルト舗装における基層・表層の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- タックコート面の保護や乳剤による施工現場周辺の汚れを防止する場合は、乳剤散布装置を搭載したアスファルトフィニッシャを使用することがある。

- アスファルト混合物の敷均し作業中に雨が降り始めた場合は、敷均し作業を中止するとともに、敷き均した混合物を速やかに締め固めて仕上げる。

- 施工の終了時又はやむを得ず施工を中断した場合は、道路の縦断方向に縦継目を設け、縦継目の仕上りの良否が走行性に直接影響を与えるので平坦に仕上げるように留意する。

- 振動ローラにより転圧する場合は、転圧速度が速すぎると不陸や小波が発生し、遅すぎると過転圧になることがあるので、転圧速度に注意する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,30(A)】道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- オーバーレイ工法は、既設の舗装上にアスファルト混合物の層を重ねる工法で、既設舗装の破損が著しく、その原因が路床や路盤の欠陥によると思われるときは局部的に打ち換える。

- 表層・基層打換え工法は、既設舗装を表層又は基層まで打ち換える工法で、コンクリート床版に不陸があって舗装厚が一定でない場合、床版も適宜切削して不陸をなくしておく。

- 路上表層再生工法は、現位置において既設アスファルト混合物層を新しい表層として再生する工法で、混合物の締固め温度が通常より低いため、能力の大きな締固め機械を用いるとよい。

- 打換え工法は、既設舗装のすべて又は路盤の一部まで打ち換える工法で、路盤以下の掘削時は、既設埋設管等の占用物の調査を行い、試掘する等して破損しないように施工する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,31(A)】道路の各種アスファルト舗装に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- グースアスファルト舗装は、グースアスファルト混合物を用いた不透水性やたわみ性等の性能を有する舗装で、一般にコンクリート床版の橋面舗装に用いられる。

- 大粒径アスファルト舗装は、最大粒径の大きな骨材をアスファルト混合物に用いる舗装で、耐流動性や耐摩耗性等の性能を有するため、一般に鋼床版舗装等の橋面舗装に用いられる。

- フォームドアスファルト舗装は、加熱アスファルト混合物を製造する際に、アスファルトを泡状にして容積を増大させて混合性を高めて製造した混合物を用いる舗装である。

- 砕石マスチック舗装は、細骨材に対するフィラーの量が多い浸透用セメントミルクで粗骨材の骨材間隙を充填したギャップ粒度のアスファルト混合物を用いる舗装である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,32(A)】道路のコンクリート舗装の補修工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 注入工法は、コンクリート版と路盤との間にできた空隙や空洞を充填し、沈下を生じた版を押し上げて平常の位置に戻す工法である。

- 粗面処理工法は、コンクリート舗装面を粗面に仕上げることによって、舗装版の強度を回復させる工法である。

- 付着オーバーレイ工法は、既設コンクリート版とコンクリートオーバーレイとが一体となるように、既設版表面に路盤紙を敷いたのち、コンクリートを打ち継ぐ工法である。

- バーステッチ工法は、既設コンクリート版に発生したひび割れ部に、ひび割れと平行に切り込んだカッタ溝に異形棒鋼等の鋼材を埋設する工法である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,33(A)】ダムの基礎処理として行うグラウチングに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 重力式コンクリートダムのコンソリデーショングラウチングは、着岩部付近において、遮水性の改良、基礎地盤弱部の補強を目的として行う。

- グラウチングは、ルジオン値に応じた初期配合及び地盤の透水性状等を考慮した配合切換え基準に従って、濃度の濃いものから薄いものへ順に注入を行う。

- カーテングラウチングの施工位置は、コンクリートダムの場合は上流フーチング又は堤内通廊から行うのが一般的である。

- グラウチング仕様は、当初計画を日々の施工の結果から常に見直し、必要に応じて修正していくことが効率的かつ経済的な施工のために重要である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,34(A)】重力式コンクリートダムで各部位のダムコンクリートの配合区分と必要な品質に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 着岩コンクリートは、所要の水密性、すりへり作用に対する抵抗性や凍結融解作用に対する抵抗性が要求される。

- 外部コンクリートは、水圧等の作用を自重で支える機能を持ち、所要の単位容積質量と強度が要求され、発熱量が小さく、施工性に優れていることが必要である。

- 内部コンクリートは、岩盤との付着性及び不陸のある岩盤に対しても容易に打ち込めて一体性を確保できることが要求される。

- 構造用コンクリートは、鉄筋や埋設構造物との付着性、鉄筋や型枠等の狭隘部への施工性に優れていることが必要である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,35(A)】トンネルの山岳工法における支保工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 吹付けコンクリートは、防水シートの破損や覆工コンクリートのひび割れを防止するために、吹付け面をできるだけ平滑に仕上げなければならない。

- 吹付けコンクリートは、吹付けノズルを吹付け面に斜め方向に保ち、ノズルと吹付け面との距離及び衝突速度が適正になるように行わなければならない。

- 鋼製支保工は、一般に地山条件が悪い場合に用いられ、一次吹付けコンクリート施工後すみやかに建て込まなければならない。

- 鋼製支保工は、十分な支保効果を確保するために、吹付けコンクリートと一体化させなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,36(A)】トンネルの山岳工法における施工時の観察・計測に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 観察・計測の目的は、施工中に切羽の状況や既施工区間の支保部材、周辺地山の安全性を確認し、現場の実情にあった設計に修正して、工事の安全性と経済性を確保することである。

- 観察・計測の項目には、坑内からの切羽の観察調査、内空変位測定、天端沈下測定や、坑外からの地表等の観察調査、地表面沈下測定等がある。

- 観察調査結果や変位計測結果は、施工中のトンネルの現状を把握して、支保パターンの変更等施工に反映するために、速やかに整理しなければならない。

- 変位計測の測定頻度は、地山と支保工の挙動の経時変化ならびに経距変化が把握できるように、掘削前後は疎に、切羽が離れるに従って密になるように設定しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,37(A)】海岸保全施設の養浜の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 養浜材に浚渫土砂等の混合粒径土砂を効果的に用いる場合や、シルト分による海域への濁りの発生を抑えるためには、あらかじめ投入土砂の粒度組成を調整することが望ましい。

- 投入する土砂の養浜効果には投入土砂の粒径が重要であり、養浜場所にある砂よりも粗な粒径を用いた場合、その平衡勾配が小さいため沖合部の保全効果が期待できる。

- 養浜の施工においては、陸上であらかじめ汚濁の発生源となるシルト、有機物、ゴミ等を養浜材から取り除く等の汚濁の発生防止に努める必要がある。

- 養浜の陸上施工においては、工事用車両の搬入路の確保や、投入する養浜砂の背後地への飛散等、周辺への影響について十分検討し施工する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,38(A)】離岸堤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 開口部や堤端部は、施工後の波浪によってかなり洗掘されることがあり、計画の1基分はなるべくまとめて施工する。

- 離岸堤を砕波帯付近に設置する場合は、沈下対策を講じる必要があり、従来の施工例からみれば捨石工よりもマット、シート類を用いる方が優れている。

- 離岸堤を大水深に設置する場合は、沈下の影響は比較的少ないが、荒天時に一気に沈下する恐れもあるので、容易に補強や嵩上げが可能な工法を選ぶ等の配慮が必要である。

- 離岸堤の施工順序は、侵食区域の上手側(漂砂供給源に近い側)から設置すると下手側の侵食の傾向を増長させることになるので、下手側から着手し、順次上手に施工する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,39(A)】港湾における浚渫工事のための事前調査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 浚渫工事の浚渫能力が、土砂の硬さや強さ、締り具合や粒の粗さ等に大きく影響することから、土質調査としては、一般に粒度分析、平板載荷試験、標準貫入試験を実施する。

- 水深の深い場所での深浅測量は音響測深機による場合が多く、連続的な記録が取れる利点があるが、海底の状況をよりきめ細かく測深する場合には未測深幅を狭くする必要がある。

- 水質調査の目的は、海水汚濁の原因が、バックグラウンド値か浚渫による濁りか確認するために実施するもので、事前及び浚渫中の調査が必要である。

- 磁気探査を行った結果、一定値以上の磁気反応を示す異常点がある場合は、その位置を求め潜水探査を実施する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,40(A)】水中コンクリートに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水中コンクリートの打込みは、水と接触する部分のコンクリートの材料分離を極力少なくするため、打込み中はトレミー及びポンプの先端を固定しなければならない。

- 水中不分離性コンクリートは、水中落下させても信頼性の高い性能を有しているが、トレミー及びポンプの筒先は打込まれたコンクリートに埋め込んだ状態で打ち込むことが望ましい。

- 水中不分離性コンクリートをポンプ圧送する場合は、通常のコンクリートに比べて圧送圧力は小さく、打込み速度は速くなるので注意を要する。

- 水中コンクリートの打込みは、打上がりの表面をなるべく水平に保ちながら所定の高さ又は水面上に達するまで、連続して打ち込まなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,41(A)】鉄道のコンクリート路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 粒度調整砕石層の締固めは、ロードローラ又は振動ローラ等にタイヤローラを併用し、所定の密度が得られるまで十分に締め固める。

- プライムコートの施工は、粒度調整砕石層を仕上げた後、速やかに散布し、粒度調整砕石に十分に浸透させ砕石部を安定させる。

- 鉄筋コンクリート版の鉄筋は、正しい位置に配置し鉄筋相互を十分堅固に組み立て、スペーサーを介して型枠に接する状態とする。

- 鉄筋コンクリート版のコンクリートは、傾斜部は高い方から低い方へ打ち込み、棒状バイブレータを用いて十分に締め固める。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,42(A)】鉄道の軌道における維持管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- スラブ軌道は、プレキャストコンクリートスラブを堅固な路盤に据え付け、スラブと路盤との間に填充材を注入したものであり、敷設位置の修正が困難である。

- 水準変位は、左右のレールの高さの差のことであり、曲線部では内側レールが沈みやすく、一様に連続した水準変位が発生する傾向がある。

- PCマクラギは、木マクラギに比べ初期投資は多額となり、重量が大きく交換が困難であるが、耐用年数が長いことから保守費の削減が可能である。

- 軌道変位の増大は、脱線事故にもつながる可能性があるため、軌道変位の状態を常に把握し不良箇所は速やかに補修する必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,43(A)】鉄道(在来線)の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 既設構造物等に影響を与える恐れのある工事の施工にあたっては、異常の有無を検測し、これを監督員等に報告する。

- 建設用大型機械は、直線区間の建築限界の外方1m以上離れた場所で、かつ列車の運転保安及び旅客公衆等に対し安全な場所に留置する。

- 列車見張員は、作業等の責任者及び従事員に対して列車接近の合図が可能な範囲内で、安全が確保できる離れた場所に配置する。

- 工事管理者は、線閉責任者に列車又は車両の運転に支障がないことを確認するとともに、自らも作業区間における建築限界内支障物の確認を行う。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,44(A)】シールド工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 掘進にあたっては、土質、土被り等の変化に留意しながら、掘削土砂の取り込み過ぎや、チャンバー内の閉塞を起こさないように切羽の安定を図らなければならない。

- セグメントの組立ては、所定の内空を確保するために正確かつ堅固に施工し、セグメントの目開きや目違い等の防止について、精度の高い管理を行う。

- 裏込め注入工は、セグメントからの漏水の防止、トンネルの蛇行防止等に役立つため、シールド掘進後に周辺地山が安定してから行わなければならない。

- 地盤変位を防止するためには、掘進に伴うシールドと地山との摩擦を低減し、周辺地山をでききるかぎり乱さないように、ヨーイングやピッチング等を少なくして蛇行を防止する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,45(A)】鋼橋の防食法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 塗装は、鋼材表面に形成した塗膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類等の腐食を促進する物質を遮断し鋼材を保護する防食法である。

- 耐候性鋼では、鋼材表面における緻密な錆層の生成には、鋼材の表面が大気中にさらされ適度な乾湿の繰返しを受けることが必要である。

- 電気防食は、鋼材に電流を流して表面の電位差をなくし、腐食電流の回路を形成させない方法であり、流電陽極方式と外部電源方式がある。

- 金属溶射は、加熱溶融された微細な金属粒子を鋼材表面に吹き付けて皮膜を形成する方法であり、得られた皮膜の表面は粗さがなく平滑である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,46(A)】上水道の配水管の埋設位置及び深さに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 配水管は、維持管理の容易性への配慮から、原則として公道に布設するもので、この場合は道路法及び関係法令によるとともに、道路管理者との協議による。

- 道路法施行令では、土被りの標準は1.2mと規定されているが、土被りの標準又は規定値までとれない場合は道路管理者と協議して0.6mまで減少できる。

- 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設するときは、維持補修や漏水による加害事故発生の恐れに配慮し、少なくとも0.2m以上の間隔を保つものとする。

- 地下水位が高い場合又は高くなることが予想される場合には、管内空虚時に配水管の浮上防止のため最小土被りを確保する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,47(A)】下水道管渠の更生工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 製管工法は、熱で硬化する樹脂を含浸させた材料をマンホールから既設管渠内に加圧しながら挿入し、加圧状態のまま樹脂が硬化することで更生管渠を構築する。

- 形成工法は、硬化性樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で形成した材料をマンホールから引込み、加圧し、拡張及び圧着後、硬化や冷却固化することで更生管渠を構築する。

- 反転工法は、既設管渠より小さな管径で工場製作された二次製品をけん引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで更生管渠を構築する。

- さや管工法は、既設管渠内に硬質塩化ビニル樹脂材等をかん合し、その樹脂パイプと既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで更生管渠を構築する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,48(A)】下水道工事における小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 圧入方式は、誘導管推進の途中で中断し時間をおくと、土質によっては推進管が締め付けられ推進が不可能となる場合があるため、推進中に中断せず一気に到達させなければならない。

- オーガ方式は、高地下水圧に対抗する装置を有していないので、地下水位以下の粘性土地盤に適用する場合は、取り込み土量に特に注意しなければならない。

- ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質土地盤に適用する場合は、補助工法の使用を前提とする。

- 泥水方式は、掘進機の変位を直接制御することができないため、変位の小さなうちに方向修正を加えて掘進軌跡の最大値が許容値を超えないようにする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,49(A)】薬液注入工事の施工管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 薬液の注入量が500kℓ以上の大型の工事では、水ガラスの原料タンクと調合槽との間に流量積算計の設置が義務づけられているので、これにより水ガラスの使用量を確認する。

- 削孔時の施工管理項目は、深度、角度及び地表に戻ってくる削孔水の状態の管理があり、特に削孔中は削孔水を観察し調査ボーリングと異なっていないか確認する。

- 材料の調合に使用する水は原則として水道水を使用するものとし、水道水が使用できない時は、水質基準のpHが5.7以下の水を使用することが望ましい。

- 埋設物の損傷等の防止として、埋設管がある深度においては、ロータリーによるボーリングを避け、ジェッテングによる削孔を行うことが望ましい。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,50~61問A 関係法規

問題番号No,50(A)からNo,61(A)までの12問のうち、8問を選択し解答してください。

【No,50(A)】労働者に支払う賃金に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。

- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を明示して契約しなければならない。

- 使用者は、労働者が出産、疾病、災害など非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

- 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項を明示しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,51(A)】災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。

- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、休業補償を行わなければならない。

- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり補償を受ける場合、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用の100分の50を負担しなければならない。

- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,52(A)】次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要とする作業はどれか。

- 掘削面の高さが1mの地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業

- 掘削面の高さが2mの土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

- 高さが3mの構造の足場の組立て、解体の作業

- 高さが4mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,53(A)】高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。

- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業を行う区域内には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。

- 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,54(A)】元請負人の義務に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

- 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

- 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、施工した下請負人に対して、下請代金の一部を、当該支払を受けた日から40日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

- 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

- 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,55(A)】火薬の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法令上、正しいものはどれか。

- 火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。

- 消費場所において火薬類を取り扱う場合の火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面は鉄類で表したものとすること。

- 火薬類取扱所には地下構造の建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。

- 火薬類取扱所の周囲には、保安距離を確保し、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,56(A)】道路上で行う工事、又は行為についての許可、又は承認に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。

- 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の区域内に、工事材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がない。

- 道路管理者以外の者が、民地への車両乗入れのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある。

- 道路占用者が、電線、上下水道、ガス等を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある。

- 道路占用者が、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要がない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,57(A)】河川管理者以外の者が河川区域(高規格堤防特別区域を除く)で工事を行う場合の許可に関する次の記述のうち、河川法令上、誤っているものはどれか。

- 河川区域内の土地の地下を横断して工業用水のサイホンを設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。

- 河川区域内の野球場に設置されている老朽化したバックネットを撤去する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がない。

- 河川区域内に設置されている取水施設の機能維持のために取水口付近に積もった土砂を撤去する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がない。

- 河川区域内で一時的に仮設の資材置場を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,58(A)】工事現場に設置する仮設の現場事務所に関する次の記述のうち、建築基準法令上、正しいものはどれか。

- 現場事務所を建築する場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事の確認を受けなければならない。

- 現場事務所を湿潤な土地、出水のおそれの多い土地に建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。

- 現場事務所ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

- 現場事務所は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,59(A)】騒音規制法令上、特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないこと。

- 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

- 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合においては、原則として連続して6日間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

- 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,60(A)】振動規制法令上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

- ジャイアントブレーカを使用したコンクリート構造物の取り壊し作業

- 1日の移動距離が50m未満の舗装版破砕機による道路舗装面の破砕作業

- 1日の移動距離が50m未満の振動ローラによる路体の締固め作業

- ディーゼルハンマによる既製コンクリート杭の打込み作業

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,61(A)】港長の許可又は届け出に関する次の記述のうち、港則法令上、正しいものはどれか。

- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長に届け出なければならない。

- 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。

- 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければならない。

- 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長に届け出なければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,01~20問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,20(B)までの20問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】TS(トータルステーション)を用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- TSでの鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を2対回とする。

- TSでの水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とする。

- TSでの距離測定は、1視準2読定を1セットとする。

- TSでの水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,2(B)】公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 工期を変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときは、発注者が定めて受注者に通知する。

- 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

- 受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが、工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されれば受注者の判断で、工事現場への常駐を必要としないことができる。

- 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、発注者が確認し、受注者に通知したときには損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

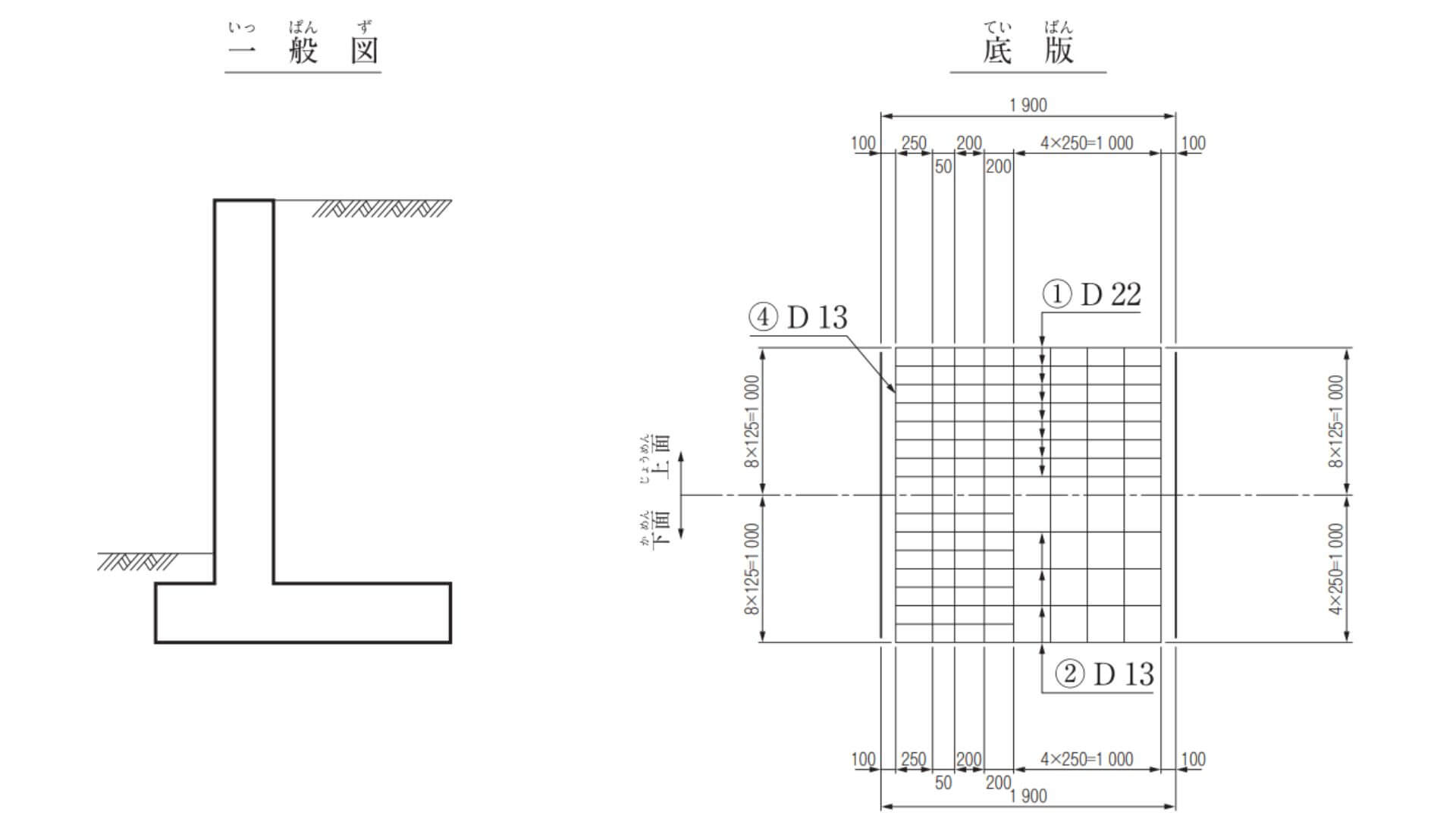

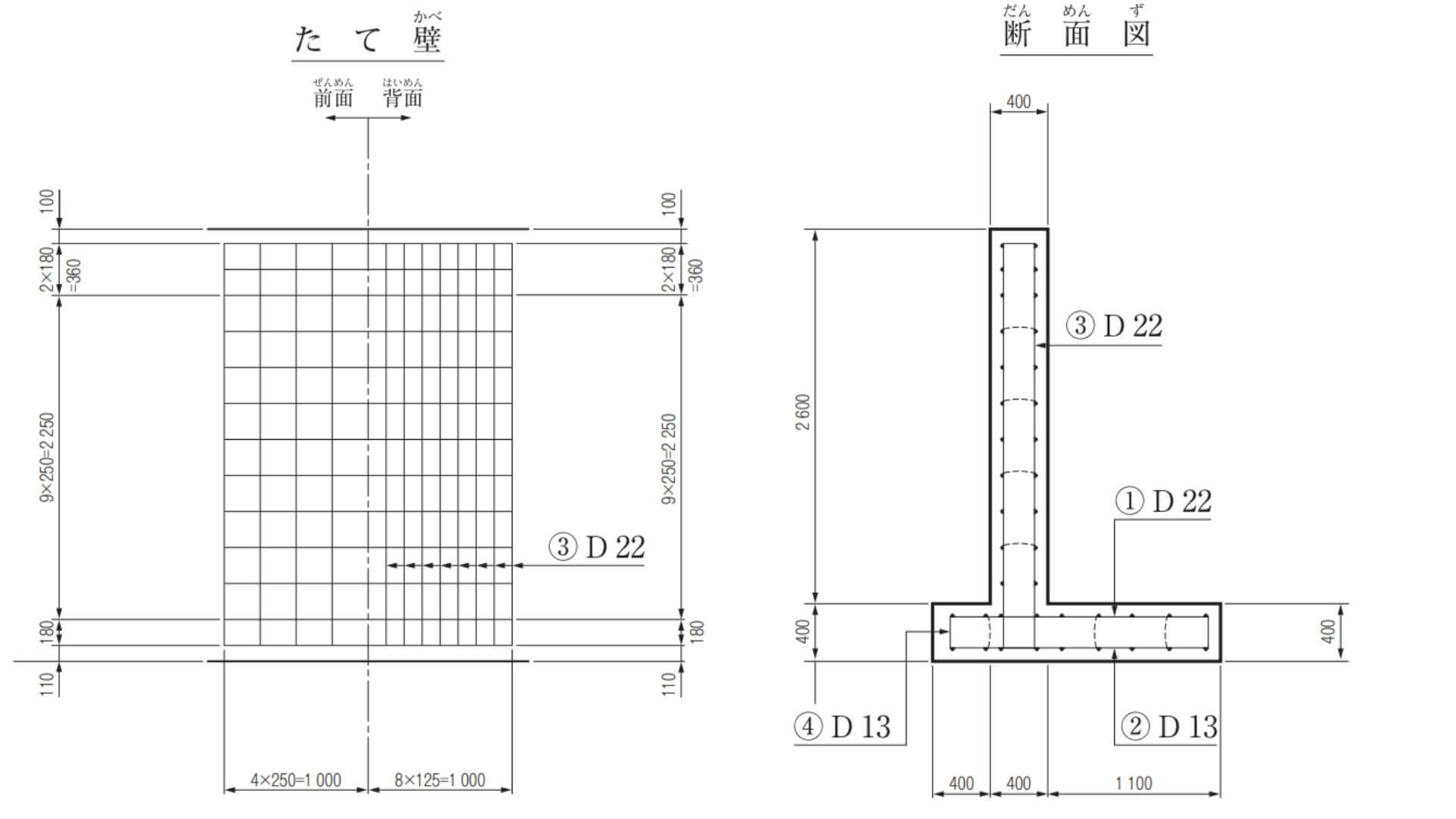

【No,3(B)】下図は、擁壁の配筋図を示したものである。かかと部の引張鉄筋に該当する鉄筋番号は、次のうちどれか。

- ① D 22

- ② D 13

- ③ D 22

- ④ D 13

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,4(B)】道路工事における締固め機械に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 振動ローラは、自重による重力に加え、転圧輪を強制振動させて締め固める機械であり比較的小型でも高い締固め効果を得ることができる。

- タイヤローラは、タイヤの空気圧を変えて輪荷重を調整し、バラストを付加して接地圧を増加させ締固め効果を大きくすることができ、路床、路盤の施工に使用される。

- ロードローラは、鉄輪を用いた締固め機械でマカダム型とタンデム型があり、アスファルト混合物や路盤の締固め及び路床の仕上げ転圧等に使用される。

- タンピングローラは、突起の先端に荷重を集中させることができ、土塊や岩塊等の破砕や締固めに効果があり、厚層の土の転圧に適している。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,5(B)】施工計画立案のための事前調査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 市街地の工事や既設施設物に近接した工事の事前調査では、既設施設物の変状防止対策や使用空間の確保等を施工計画に反映することが必要である。

- 下請負業者の選定にあたっての調査では、技術力、過去の実績、労働力の供給、信用度、専門性等と安全管理能力を持っているか等について調査することが重要である。

- 資機材の輸送調査では、事前に輸送ルートの道路状況や交通規制等を把握し、不明な点がある場合には、陸運事務所や所轄警察署に相談して解決しておくことが重要である。

- 現場条件の調査では、調査項目の落ちがないように選定し、複数の人で調査したり、調査回数を重ねる等により、精度を高めることが必要である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

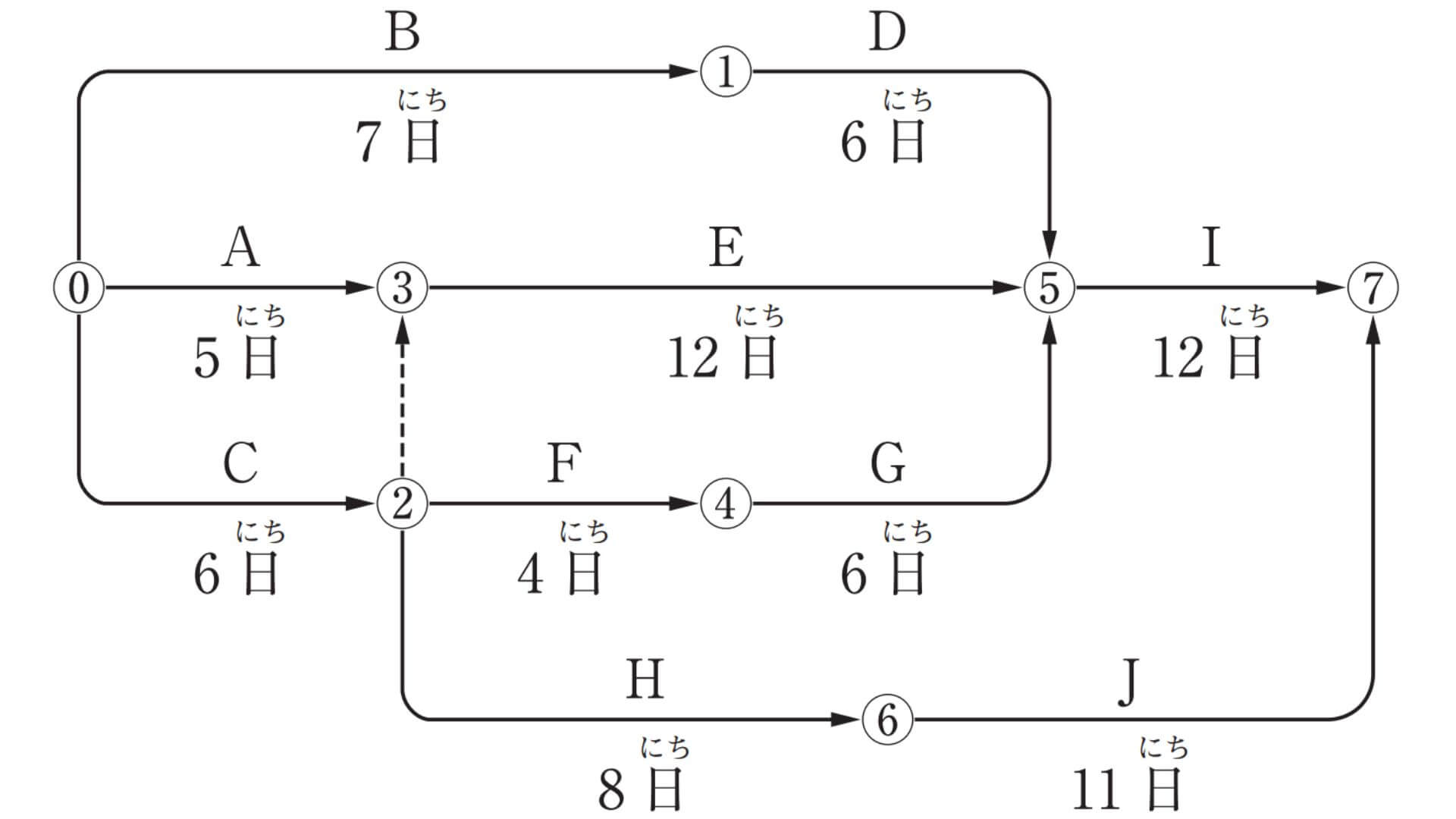

【No,6(B)】下図のネットワーク式工程表で示される工事で、作業Fに4日の遅延が発生した場合、次の記述のうち、適当なものはどれか。

ただし、図中のイベント間のA〜Jは作業内容、数字は作業日数を示す。

- 当初の工期どおり完了する。

- 当初の工期より2日遅れる。

- 当初の工期より3日遅れる。

- クリティカルパスの経路は当初と変わらない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,7(B)】特定元方事業者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議の運営を行わなければならない。

- 特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。

- 特定元方事業者は、工程、機械、設備の配置等に関する計画を作成しなければならない。

- 特定元方事業者は、当該作業場所の巡視を作業前日に行わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,8(B)】安全管理体制における、安全衛生管理組織に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場(ずい道、圧気工法、一定の橋梁工事は除く)では、統括安全衛生責任者を選任する。

- 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場では、安全管理者を選任する。

- 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場では、衛生管理者を選任する。

- 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上100人未満となる事業場では、安全衛生推進者を選任する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(B)】建設工事現場における異常気象時の安全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 降雨によって冠水流出の恐れがある仮設物は、早めに撤去するか、水裏から仮設物内に水を呼び込み内外水位差による倒壊を防ぐか、補強する等の措置を講じること。

- 警報及び注意報が解除された場合は、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか、点検と併行しながら作業を再開すること。

- 強風によってクレーン、杭打ち機等のような風圧を大きく受ける作業用大型機械の休止場所での転倒、逸走防止には十分注意すること。

- 異常気象等の情報の収集にあたっては、事務所、現場詰所及び作業場所間の連絡伝達のため、複数の手段を確保し瞬時に連絡できるようにすること。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,10(B)】足場、作業床の組立て等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 高さ2m以上の足場(一側足場及びつり足場を除く)で作業を行う場合は、幅40cm以上の作業床を設けなければならない。

- 高さ2m以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。

- 高さ2m以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ35cm以上50cm以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。

- 高さ2m以上の足場(一側足場を除く)の作業床には、物体の落下防止のため、高さ5cm以上の幅木、メッシュシート若しくは、防網等を設けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,11(B)】土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震(震度4)以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。

- 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、予め土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

- 土止め支保工の部材の取付け等については、切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けるとともに、圧縮材(火打ちを除く)の継手は、重ね継手としなければならない。

- 運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,12(B)】建設工事における墜落災害の防止に関する次の記述のうち、事業者が講じなければならない措置として、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

- 高さ1.5m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。

- 高さ3m以上の箇所で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。

- 高さ5m以上の箇所での作業で、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは要求性能墜落制止用器具等の取付設備等を設け、異常の有無を随時点検しなければならない。

- 高さ2m以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,13(B)】コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 圧砕機及び大型ブレーカによる取壊しでは、解体する構造物からコンクリート片の飛散、構造物の倒壊範囲を予測し、作業員、建設機械を安全作業位置に配置しなければならない。

- 転倒方式による取壊しでは、解体する主構造部に複数本の引きワイヤを堅固に取付け、引きワイヤで加力する際は、繰返して荷重をかけるようにして行う。

- カッタによる取壊しでは、撤去側躯体ブロックへのカッタ取り付けを禁止するとともに、切断面付近にシートを設置して冷却水の飛散防止を図る。

- ウォータージェットによる取壊しでは、病院、民家等が隣接している場合にはノズル付近に防音カバーをしたり、周辺に防音シートによる防音対策を実施する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,14(B)】道路のアスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合、あるいは一方に片寄っている等の結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増して異常の有無を確かめる。

- 管理の合理化を図るためには、密度や含水比等を非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械等を活用することが望ましい。

- 各工程の初期においては、品質管理の各項目に関する試験の頻度を適切に増し、その時点の作業員や施工機械等の組合せにおける作業工程を速やかに把握しておく。

- 下層路盤の締固め度の管理は、試験施工あるいは工程の初期におけるデータから、所定の締固め度を得るのに必要な転圧回数が求められた場合でも、密度試験を必ず実施する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,15(B)】路床や路盤の品質管理に用いられる試験方法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 修正CBR試験は、所要の締固め度における路盤材料の支持力値を知り、材料選定の指標として利用することを目的として実施する。

- RIによる密度の測定は、現場における締め固められた路床・路盤材料の密度及び含水比を求めることを目的として実施する。

- 平板載荷試験は、地盤支持力係数K値を求め、路床や路盤の支持力を把握することを目的として実施する。

- プルーフローリング試験は、路床、路盤の表面の浮き上がりや緩みを十分に締め固め、かつ不良箇所を発見することを目的として実施する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,16(B)】レディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 荷卸し時のフレッシュコンクリートのワーカビリティーの良否を、技術者による目視により判定した。

- コンクリートのコンシステンシーを評価するため、スランプ試験を行った。

- フレッシュコンクリートの単位水量を推定する試験方法として、エアメータ法を用いた。

- アルカリシリカ反応対策を確認するため、荷卸し時の試料を採取してモルタルバー法を行った。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,17(B)】建設工事に伴い発生する濁水の処理に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 発生した濁水は、沈殿池等で浄化処理して放流するが、その際、濁水量が多いほど処理が困難となるため、処理が不要な清水は、できるだけ濁水と分離する。

- 建設工事からの排出水が一時的なものであっても、明らかに河川、湖沼、海域等の公共水域を汚濁する場合、水質汚濁防止法に基づく放流基準に従って濁水を処理しなければならない。

- 濁水は、切土面や盛土面の表流水として発生することが多いことから、他の条件が許す限りできるだけ切土面や盛土面の面積が大きくなるよう計画する。

- 水質汚濁処理技術のうち、凝集処理には、天日乾燥、遠心力を利用する遠心脱水機、加圧力を利用するフィルタープレスやベルトプレス脱水装置等による方法がある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,18(B)】建設工事における近接施工での周辺環境対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- リバース工法では、比重の高い泥水等を用いて孔壁の安定を図るが、掘削速度を遅くすると保護膜(マッドケーキ)が不完全となり孔壁崩壊の原因となる。

- 既製杭工法には、打撃工法や振動工法があるが、これらの工法は、周辺環境への影響が大きいため、都市部では減少傾向にある。

- 盛土工事による近接施工では、法先付近の地盤に深層撹拌混合処理工法等で改良体を造成することにより、盛土の安定対策や周辺地盤への側方変位を抑制する。

- シールド工事における掘進時の振動は、特にシールドトンネルの土被りが少なく、シールドトンネル直上又はその付近に民家等があり、砂礫層等を掘進する場合は注意が必要である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,19(B)】建設工事で発生する建設副産物の有効利用及び廃棄物の適正処理に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 元請業者は、建設工事の施工にあたり、適切な工法の選択等により、建設発生土の抑制に努め、建設発生土は全て現場外に搬出するよう努めなければならない。

- 元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等に着手する前に、その旨を当該工事の発注者に書面で報告しなければならない。

- 排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合は、収集運搬業者及び中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行う。

- 伐採木、伐根材、梱包材等は、建設資材ではないが、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による分別解体等・再資源化等の義務づけの対象となる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,20(B)】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有していなければならない。

- 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了確認後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。

- 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう適切に役割分担、連携、協力するよう努めなければならない。

- 排出事業者が当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、原則として、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,21~35問B 応用能力問題(施工管理法)

問題番号No,21(B)からNo,35(B)までの15問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,21(B)】調達計画立案に関する下記の文章中の の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・資材計画では、特別注文品等、 イ 納期を要する資材の調達は、施工に支障をきたすことのないよう品質や納期に注意する。

・下請発注計画では、すべての職種の作業員を常時確保することは極めてむずかしいので、作業員を常時確保するリスクを避けてこれを下請業者に ロ するように計画することが多い。

・資材計画では、用途、仕様、必要数量、納期等を明確に把握し、資材使用予定に合わせて、無駄な費用の発生を ハ にする。

・機械計画では、機械が効率よく稼働できるよう ニ 所用台数を計画することが最も望ましい。

- イ:長い ロ:分散 ハ:最小限 ニ:平均化して

- イ:短い ロ:集中 ハ:最大限 ニ:短期間のピークに合わせて

- イ:短い ロ:集中 ハ:最大限 ニ:平均化して

- イ:長い ロ:分散 ハ:最小限 ニ:短期間のピークに合わせて

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,22(B)】工事の安全確保及び環境保全の施工計画立案時における留意事項に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。

①施工機械の選定にあたっては、沿道環境等に与える影響を考慮し、低騒音型、低振動型及び排出ガスの低減に配慮したものを採用し、沿道環境に最も影響の少ない稼働時間帯を選択する等の検討を行う。

②工事の着手にあたっては、工事に先がけ現場に広報板を設置し必要に応じて地元の自治会等に挨拶や説明を行うとともに、戸別訪問による工事案内やチラシ配布を行う。

③公道上で掘削を行う工事の場合は、電気、ガス及び水道等の地下埋設物の保護が重要であり、施工計画段階で調査を行い、埋設物の位置、深さ等を確認する際は労働基準監督署の立ち合いを求める。

④施工現場への資機材の搬入及び搬出等は、交通への影響をできるだけ減らすように、施工計画の段階で資機材の搬入経路や交通規制方法等を十分に検討し最適な計画を立てる。

- 1つ

- 2つ

- 3つ

- 4つ

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,23(B)】施工管理体制に関する下記の文章中の の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・元請負者は、すべての関係請負人の イ を明確にして、これらのすべてを管理・監督しつつ工事の適正な施工の確保を図ることが必要である。

・元請負者は、下請負人の名称、当該下請負人に係る ロ を記載した施工体制台帳を現場ごとに備え付け、発注者から請求があれば、閲覧に供しなければならない。

・元請負者は、下請負人に対して、その下請けした工事を他の建設業者に下請けさせた場合は、 ハ の提出を書面で義務づけ、その書面を工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

・元請負者は、各下請負人の施工分担関係を表示した ニ を作成し、工事関係者全員に施工分担関係がわかるように工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

- イ:保証人 ロ:使用資機材及び金額等 ハ:再下請通知書 ニ:工程管理図

- イ:役割分担 ロ:工事の内容及び工期等 ハ:再下請通知書 ニ:施工体系図

- イ:保証人 ロ:工事の内容及び工期等 ハ:下請契約書 ニ:工程管理図

- イ:役割分担 ロ:使用資機材及び金額等 ハ:下請契約書 ニ:施工体系図

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,24(B)】工事原価管理に関する下記の①~④の4つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

①原価管理とは、工事の適正な利潤の確保を目的として、工事遂行過程で投入・消費される資材・労務・機械や施工管理等に費やされるすべての費用を対象とする管理統制機能である。

②コストコントロールとは、施工計画に基づきあらかじめ設定された予定原価に対し品質よりも安価となることを採用し原価をコントロールすることにより、工事原価の低減を図るものである。

③コストコントロールの結果、得られた実施原価をフィードバックし以降の工事に反映させ、工事の経済性向上を図る総合的な原価管理をコストマネジメントという。

④原価管理は、品質・工程・安全・環境の各管理項目と並んで施工管理を行う上で不可欠な管理要素で、個々の項目の判断基準として費用対効果が常に考慮されるため重要である。

- ①②

- ③④

- ①③④

- ②③④

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,25(B)】工程管理に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。

①工程の設定においては、施工のやり方、施工の順序によって工期、工費が大きく変動する恐れがあり、施工手順・組合せ機械の検討を経て、最も適正な施工方法を選定する。

②工程計画は初期段階で設定した施工方法に基づき、工事数量の正確な把握と作業可能日数及び作業能率を的確に推定し、各部分工事の経済的な所要時間を見積もることから始める。

③作業可能日数は、暦日による日数から休日と作業不可能日数を差し引いて求められ、作業不可能日数は、現場の地形、地質、気象等の自然条件や工事の技術的特性から推定する。

④各部分作業の時間見積りができたら、タイムスケール上に割付け、全体の工期を超過した場合には投入する人数・機械台数の変更や工法の修正等の試行錯誤を繰り返し工期に収める。

- 1つ

- 2つ

- 3つ

- 4つ

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,26(B)】工程管理に用いられる各工程表の特徴に関する下記の文章中の の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・座標式工程表は、一方の軸に工事期間を、他の軸に工事量等を座標で表現するもので、 イ 工事では工事内容を確実に示すことができる。

・グラフ式工程表は、横軸に工期を、縦軸に各作業の ロ を表示し、予定と実績の差を直視的に比較でき、施工中の作業の進捗状況もよくわかる。

・バーチャートは、横軸に時間をとり各工種が時間経過に従って表現され、作業間の関連がわかり、工期に影響する作業がどれであるか ハ 。

・ネットワーク式工程表は、1つの作業の遅れや変化が工事全体の工期にどのように影響してくるかを ニ 。

- イ:路線に沿った ロ:出来高比率 ハ:は掴みにくい ニ:正確に捉えることができる

- イ:平面的に広がりのある ロ:工事費構成率 ハ:も掴みやすい ニ:把握することは難しい

- イ:平面的に広がりのある ロ:出来高比率 ハ:は掴みにくい ニ:正確に捉えることができる

- イ:路線に沿った ロ:工事費構成率 ハ:も掴みやすい ニ:把握することは難しい

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,27(B)】工程管理曲線(バナナ曲線)を用いた工程管理に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

①工程計画は、全工期に対して出来高を表すバナナ曲線の勾配が、工事の初期→中期→後期おいて、急→緩→急となるようにする。

②実施工程曲線が限度内に進行を維持しながらも、バナナ曲線の下方限界に接近している場合は、直ちに対策をとる必要がある。

③実施工程曲線がバナナ曲線の上方限界を超えたときは、工程遅延により突貫工事が不可避となるので、施工計画を再検討する。

④予定工程曲線がバナナ曲線の許容限界からはずれるときには、一般的に不合理な工程計画と考えられるので、再検討を要する。

- ①③

- ①④

- ②③

- ②④

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,28(B)】車両系建設機械の災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものの数は次のうちどれか。< ①車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、使用する車両系建設機械の種類及び能力、運行経路、作業の方法を示した作業計画を定め、作業を行わなければならない。 ②路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合で、当該車両系建設機械が転倒又は転落する危険性があるときは、誘導者を配置して誘導させなければならない。 ③車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。 ④車両系建設機械の運転者が離席する時は、原動機を止め、又は、走行ブレーキをかける等の逸走を防止する措置を講じなければならない。

- 1つ

- 2つ

- 3つ

- 4つ

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,29(B)】移動式クレーンの災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

・移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの イ を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

・移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を ロ して、その者に合図を行わせなければならない。

・移動式クレーンを使用する作業において、クレーン上部旋回体と接触するおそれのある箇所や ハ の下に労働者を立ち入らせてはならない。

・強風のため、移動式クレーンの作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を ニ しなければならない。

- イ:定格荷重 ロ:複数名確保 ハ:クレーンのブーム ニ:注意して実施

- イ:最大つり荷重 ロ:指名 ハ:クレーンのブーム ニ:中止

- イ:最大つり荷重 ロ:複数名確保 ハ:つり上げられている荷 ニ:注意して実施

- イ:定格荷重 ロ:指名 ハ:つり上げられている荷 ニ:中止

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,30(B)】工事中の埋設物の損傷等の防止のために行うべき措置に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、建設工事公衆災害防止対策要綱上、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

①発注者又は施工者は、施工に先立ち、埋設物の管理者等が保管する台帳と設計図面を照らし合わせて位置を確認した上で、細心の注意のもとで試掘等を行い、その埋設物の種類、位置、規格、構造等を原則として目視により確認しなければならない。

②発注者又は施工者は、試掘等によって埋設物を確認した場合においては、その位置や周辺地質の状況等の情報を道路管理者及び埋設物の管理者に報告しなければならない。

③発注者又は施工者は、埋設物に近接して工事を施工する場合には、あらかじめその埋設物の管理者及び関係機関と協議し、埋設物の防護方法、立会の有無、緊急時の連絡先及びその方法等を決定するものとする。

④発注者又は施工者は、埋設物の位置、名称、管理者の連絡先等を記載した標示板を取り付ける等により明確に認識できるようにし、近隣住民に確実に伝達しなければならない。

- ①②

- ①②③

- ②③④

- ③④

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,31(B)】酸素欠乏のおそれのある工事を行う場合、事業者が行うべき措置に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものの数は次のうちどれか。

①酸素欠乏危険場所においては、その作業の前日に、空気中の酸素の濃度を測定し、測定日時や測定方法及び測定結果等の記録を一定の期間保存しなければならない。

②酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労働者に使用させなければならない。

③酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、保護具を点検しなければならない。

④酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

- 1つ

- 2つ

- 3つ

- 4つ

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,32(B)】品質管理に関する下記の①~④の4つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

①品質は必ずある値付近にばらつくので、設計値を十分満足するような品質を実現するためには、ばらつき度合いを考慮し、余裕を持った品質を目標とする必要がある。

②品質管理は、施工計画立案の段階で管理特性を検討し、それを完成検査時にチェックする考え方である。

③品質管理は、品質特性や品質標準を決め、作業標準に従って実施し、できるだけ早期に異常を見つけ品質の安定をはかるために行う。

④品質特性を決める場合には、構造物の品質に及ぼす影響が小さく、測定しやすい特性であること等に留意する。

- ①②

- ①③

- ②③

- ②④

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,33(B)】情報化施工におけるTS(トータルステーション)、GNSS(全球測位衛星システム)を用いた盛土の締固め管理に関する下記の文章中の の(イ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・盛土材料を締め固める際には、モニタに表示される締固め回数分布図において、盛土施工範囲の イ について、規定回数だけ締め固めたことを示す色になるまで締め固める。

・盛土施工に使用する材料は、事前の土質試験で品質を確認し、試験施工でまき出し厚や ロ を決定したものと同じ土質の材料であることを確認する。

・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理は、締固め機械の走行位置を ハ に計測し、 ロ を確認する。

・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用にあたっては、 ニ や電波障害の有無等を事前に調査して、システムの適用の可否を確認する。

- イ:代表ブロック ロ:締固め度 ハ:施工完了後 ニ:地形条件

- イ:全面 ロ:締固め度 ハ:リアルタイム ニ:地質条件

- イ:全面 ロ:締固め回数 ハ:リアルタイム ニ:地形条件

- イ:代表ブロック ロ:締固め回数 ハ:施工完了後 ニ:地質条件

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,34(B)】鉄筋の組立ての検査に関する下記の①~④の4つの記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。

①鉄筋の平均間隔を求める際には、配置された10本程度の鉄筋間隔の平均値とする。

②型枠に接するスペーサは、原則として、コンクリート製あるいはモルタル製とする。

③鉄筋のかぶりは、鉄筋の中心から構造物表面までの距離とする。

④設計図書に示されていない組立用鉄筋や金網等も、所定のかぶりを確保する。

- 1つ

- 2つ

- 3つ

- 4つ

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,35(B)】プレキャストコンクリート構造物の施工におけるプレキャスト部材の接合に関する下記の①~④の4つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

①部材の接合にあたっては、接合面の密着性を確保するとともに、接合部の断面やダクトを正確に一致させておく必要がある。

②ダクトの接合部に塗布する接着剤は、十分な量をダクト内に流入させる。

③接着剤の取扱いについては、製品安全シート(SDS)に従った安全対策を講じる。

④モルタルやコンクリートを接合材料として用いる場合は、これらを打ち込む前に、接合面のコンクリートを乾燥状態にしておく必要がある。

- ①②

- ①③

- ②④

- ③④

過去問の解答を表示する

解答(2)

1級土木施工管理技士の過去問【まとめ】

1級土木施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級土木施工管理技士の過去問PDFは『1級土木施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級土木施工管理技士のおすすめの問題集

1級土木施工管理技士の試験勉強に役立つおすすめの過去問集を紹介します!

- 地域開発研究所『1級土木施工管理 第一次検定問題解説集』

- 地域開発研究所『1級土木施工管理 第二次検定問題解説集』

を購入すれば、1級土木施工管理技士に合格できる知識を習得可能となります。

1級土木施工管理技士の一次検定の定番中の定番である本書は、7年分の過去問が網羅的に解説されており一次検定の過去問の理解ができる過去問題集となっています。

1級土木施工管理技士の二次検定の問題集は好みの分かれるところですが、一次検定を地域開発研究所の過去問題集で勉強しているなら継続して、地域開発研究所の過去問集が使いやすいでしょう。